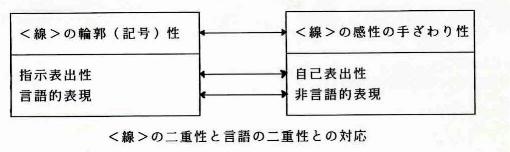

丂偙偙偱偼丄偝傜偵傕偆彮偟丄亙慄亜偺擇廳惈偲偄偆峫偊偵丄崻嫆傪偁偨偊偰傒 偨偄丅 丂亙慄亜偲偄偆懆偊偳偙傠偺側偄傕偺偵傾僾儘乕僠偡傞嵺偵丄偡偖偵峫偊傜傟傞 偺偼丄帺暘偱亙慄亜傪彂偄偰傒傞偙偲偩丅偦偟偰丄偦偺姶怗傪暘愅偟偰偄偔偙偲 偑峫偊傜傟傞丅 丂幚嵺偵丄壞栚朳擵夘偼偦偺傛偆偵傗偭偰偄傞丅 丂丂巹偑昤慄偵偮偄偰偙偩傢傞偺偼丄帺暘傕儅儞僈傪昤偄偰偄偰廳梫 丂側栤戣偩偲巚傢傟傞昤慄偵偮偄偰丄婛惉偺儅儞僈斸昡偑壗傕岅偭偰 丂偔傟側偄偲偄偆梸媮晄枮偐傜偒偰偄傞偲偙傠偑偁傝傑偡丅偨偩丄昤 丂慄偵偮偄偰岅傞偲岥偱偼偄偭偰傕丄偦傟傪尵梩偵偡傞偺偼戝曄擄偟 丂偄偙偲偱偡丅巹帺恎偼偦偙偺偲偙傠傪丄儅儞僈傪柾幨偟偰丄慄傪側 丂偧偭偨偲偒偵庴偗傞僀儊乕僕傪尵梩偵偡傞偙偲偱壗偲偐忔傝墇偊傛 丂偆偲偟偰偒傑偟偨丅 丂丂丂丂丂丂丂乮壞栚朳擵夘丂乽儅儞僈偼側偤柺敀偄偺偐乿乯 丂壞栚朳擵夘偑庢偭偰偄傞曽朄偵偮偄偰偼丄杔傕傑偭偨偔巀惉偩丅 丂杔傕丄彫偝偄偙傠偐傜丄儅儞僈偑岲偒偱丄偟傚偭偪傘偆棊彂偒傪偟偰偄偨偐 傜丄杔偺拞偵亙慄亜偲偄偆姶妎偑偁傞偺偩丅偩偐傜丄偦偙偐傜擖偭偰偄偔曽朄偼 偁傝偊傞偲巚偆丅 丂偟偐偟丄杔偵偼丄傕偆傂偲偮傾僾儘乕僠偡傞曽朄偑偁傞偲巚偊傞丅 丂偦傟偼丄傢偑崙偺尵岅榑偺桪傟偨嬈愌傪嶲峫偵偡傞偙偲偩丅 丂亙帪巬惤婰丒嶰塝偮偲傓丒媑杮棽柧亜偵傛偭偰抸偒偁偘傜傟偨尵岅榑 偺執戝側払惉傪丄杔偨偪偼偡偱偵帩偭偰偄傞丅 丂杔偼丄偱偒傞偙偲側傜偽丄偙傟傜偺傆偨偮傪丄摨帪偵嬱巊偟側偑傜丄亙慄亜偲 偄偆枹抦偺栤戣偵暘偗擖偭偰偄偒偨偄丄偲巚偭偰偄傞丅 丂傕偪傠傫丄扨弮偵亙慄亜偲尵梩偲傪斾妑偡傞傢偗偵偼偄偐側偄偩傠偆偑丄杔偺 峫偊偱偼丄亙帪巬惤婰丒嶰塝偮偲傓丒媑杮棽柧亜偺尵岅榑偼丄偦傟偩偗偱廩 暘偵丄傂偲偮偺昞尰棟榑偲偟偰惉傝棫偪摼傞傎偳偺払惉偵側偭偰偄傞偲巚傢傟傞 偐傜丄亙慄亜偵傕丄廩暘揔梡偱偒傞偼偢側偺偩丅昞尰偲偄偆抧揰偐傜尒傞側傜 偽丄暥妛傗奊夋傗壒妝偺堘偄偼丄峫偊偰偄傞帺暘偺怱傪丄尵梩傪巊偭偰昞尰偡傞 偐丄亙慄亜傪巊偭偰昞尰偡傞偐丄偁傞偄偼丄壒傪巊偭偰昞尰偡傞偐丄偺堘偄偑偁 傞偩偗偩丄偲偄偆偙偲偵側傞丅 丂崱丄嶰塝偮偲傓偲媑杮棽柧偵丄搊応偟偰傕傜偆丅 丂乧懠偺恖娫偵乽偍偄両乿偲傛傃偐偗傜傟傞傛偆側丄傕偭偲傕扨弮側 丂昞尰傪偲偭偰傒偰傕丄偙傟偼娫搳帉傑偨偼姶摦帉偲傛偽傟丄帺暘偺 丂慽偊偐偗傞堄巙傪昞尰偡傞傕偺偱偁傞偐傜丄尵岅昞尰偲偟偰偼帿偵 丂懏偡傞傕偺偱庡懱揑昞尰偲偄傢側偗傟偽側傜側偄丅偲偙傠偑偙偺昞 丂尰偵偼姶忣偑敽偭偰偄偰丄恊桭偵偼恊垽偺姶忣傪偙傔丄壈昦幰偵偼 丂寉曁偺姶忣傪偙傔丄揋偵偼憺偟傒偺姶忣傪偙傔偰惡傪弌偡偨傔偵岅 丂渂偵偼曄傝偑側偔偰傕壒惡偺姶惈揑側偁傝偐偨丄偄傢備傞惡怓偑偪 丂偑偭偰偔傞丅偦傟偱丄傛傃偐偗傜傟偨恖娫傕丄帺暘偑傛傃偐偗傜傟 丂偰偄傞偙偲偩偗偱側偔丄榖偟庤偑偳傫側姶忣傪傕偭偰偄傞偐傪戝懱 丂悇嶡偡傞偺偑偮偹偱偁傞丅 丂丂丂丂丂丂乮嶰塝偮偲傓丂亀擣幆偲尵岅偺棟榑亁乯 丂丂偙偺恖娫偑壗偛偲偐傪偄傢偹偽側傜側偄傑偱偵偄偨偭偨尰幚揑側 丂梌審偲丄偦偺梌審偵偆側偑偝傟偰帺敪揑偵尵岅傪昞弌偡傞偙偲偲偺 丂偁偄偩偵懚嵼偡傞愮棦偺宎掚傪尵岅偺帺屓昞弌偲偟偰憐掕偡傞偙偲 丂偑偱偒傞丅帺屓昞弌偼尰幚揑側梌審偵偆側偑偝傟偨尰幚揑側堄幆偺 丂懱尡偑椵愊偟偰丄傕偼傗堄幆偺撪晹偵尪憐偺壜擻惈偲偟偰憐掕偱偒 丂傞偵偄偨偭偨傕偺偱丄偙傟偑恖娫偺尵岅偺尰幚棧扙偺悈弨傪寛傔傞 丂偲偲傕偵丄偁傞帪戙偺尵岅偺悈弨偺忋徃搙傪帵偡広搙偲側傞偙偲偑 丂偱偒傞丅尵岅偼偙偺傛偆偵懳徾偵偨偄偡傞巜帵偲懳徾偵懳偡傞帺屓 丂堄幆偺帺摦揑悈弨偺昞弌偲偄偆擇廳惈偲偟偰杮幙傪側偟偰偄傞丅 丂丂丂乮媑杮棽柧丂亀尵岅偵偲偭偰旤偲偼側偵偐嘥亁乯 丂嶰塝偮偲傓傕媑杮棽柧傕丄乽庡懱揑昞尰亅旕庡懱揑昞尰乿偲乽帺屓昞弌 亅巜帵昞弌乿偲偄偆僯儏傾儞僗偙偦堘偊丄尵岅傪擇廳惈偲懆偊偰偄傞偲偙傠偵 堘偄偼側偄丅偟偐偟丄偙偺椉幰尵岅榑偺堘偄傪崕柧偵偨偳傞偙偲偼丄杮峞偺庣旛 斖埻偵偼丄側偄丅偦傟傛傝傕丄亙慄亜偺峫嶡偵偮偄偰丄傕偭偲愭傪媫偓偨偄偺 偩丅 丂栚偵怗傟傞偐偓傝偱丄儅儞僈榑偵偼栚傪捠偡傛偆偵偟偰偄傞偮傕傝偩偑丄乽亙 慄亜偺擇廳惈乿偲偄偆峫偊曽傪丄僴僢僉儕偲懪偪弌偟偨恖傪丄杔偼杔偺懠偵抦 傜側偄丅傕偪傠傫丄偙偺敪憐偼丄杔偺撈憂偱偼傑偭偨偔側偔偰丄尵岅偺杮幙傪擇 廳惈偲偟偰攃埇偟傛偆偲偡傞丄亙帪巬惤婰丒嶰塝偮偲傓丒媑杮棽柧亜偺執 戝側尵岅榑偺払惉傪壓晘偒偵偟偰偄傞丄偲峫偊傕傜偭偰偄偄丅乮傕偭偲偝偐偺 傏傟偽丄僇乕儖丒儅儖僋僗偺乽彜昳偺擇廳惈乿偲偄偆峫偊曽偵尮棳偑偁傞丄 偲尵偭偰傕偄偄乯丅 丂杔偺峫偊偱偼丄亙慄亜偺椫妔乮婰崋乯惈偺懁柺偑丄媑杮棽柧偺尵岅偵偍 偗傞巜帵昞弌惈乮嶰塝偮偲傓偵偍偗傞尵岅揑昞尰乯偵懳墳偟偰偍傝丄亙 慄亜偺姶惈揑側庤偞傢傝惈偺懁柺偑丄媑杮棽柧偺尵岅偵偍偗傞帺屓昞弌 惈乮嶰塝偮偲傓偵偍偗傞旕尵岅揑昞尰乯偵懳墳偟偰偄傞丅 丂恾偵偡傟偽丄偙偆側傞丅

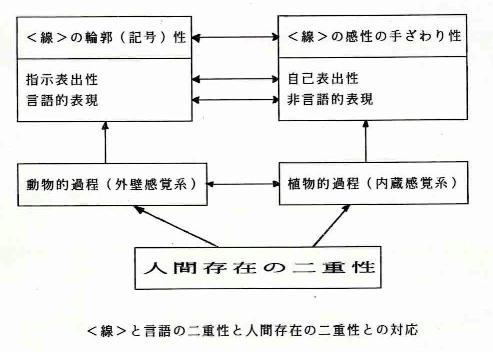

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仚亙慄亜偺擇廳惈偲尵岅偺擇廳惈偲偺懳墳仚 丂偲偙傠偱丄崱偱偼丄偙偺亙擇廳惈亜偺奣擮乮昞尰偺擇廳惈乯偼丄偝傜偵丄 恖娫偺杮幙揑側偲偙傠乮恖娫懚嵼偺擇廳惈乯偵傑偱丄奼挘偟偰峫偊傞偙偲偑偱 偒傞丅 丂 丂丂偙偺懱暻偺悽奅傪徾挜偡傞傕偺亅亅偦傟偼傗偼傝擼傪拞悤偵懻偔恄 丂宱栐偱偁傠偆丅偝偒偺乽撪憻恄宱乿偵懳偟偰乽懱暻恄宱乿偲傕屇傋 丂傞丄偙偺攝慄偺偍偐偘偱丄偄傢備傞屲姶亅亅怓丒惡丒崄丒枴丒怗亅亅 丂偺拞偐傜丄偨偩堦偮撪憻惈偺乽枴乿傪彍偔偡傋偰偺姶妎偑丄忋弎偺乭 丂側偧傞乭塣摦偵傛偭偰僉儍僢僠偝傟傞偑丄偙偙偱戝愗側偙偲偼偙傟傜 丂偺忣曬偑尨懃偲偟偰擼偺昞柺傑偱傕偨傜偝傟傞丄偲偄偆偙偲偱偁傠 丂偆丅偙偺乽姶妎丒塣摦偺擼巟攝乿偲偄偆懱暻帺懱偺摥偒偵傛偭偰恎 丂偺夞傝偵婲偙傞偳傫側弌棃帠傕堦偮堦偮惓妋偵幆暿偝傟傞偙偲偵側 丂傞偑丄偙偺偙偲偼丄偼偠傔偵弎傋偨偁偺撪憼奅偵尒傜傟傞愨朷揑側 丂崿慄偲偼塤揇偺嵎偱偁傠偆丅撪憻偺恄宱偲偼偄傑弎傋偨傛偆偵丄擖 丂岥偲弌岥偺椉抂傪彍偄偰擼偲偺楢実偼堦斒偵傏傗偗丄偟偨偑偭偰丄 丂偦偙偵婲偙傞偡傋偰偺弌棃帠偼擏懱偺墱怺偔偵蹇偔柍柧偺忣姶偲偟 丂偰丄偨偩偦偙偼偐偲側偔堄幆偺昞偵巔傪尰偡偵偲偳傑傞丅撪憼偺晄 丂夣偑巚峫偺晄夣偵乭壔偗傞乭備偊傫偼丄偙偙偵偁傞偺偱偼側偐傠偆 丂偐乧丅丂丂丂丂乮嶰栘惉晇丂亀奀丒屇媧丒屆戙宍徾亁乯 丂嶰栘惉晇偼丄恖娫偺恎懱偼丄撪憻宯偲懱暻宯偺丄傆偨偮偺梫慺偱惉傝棫偭偰偄 傞丄偲尵偭偰偄傞丅偦偟偰丄恖娫偺恎懱偑宍惉偝傟傞夁掱偱丄撪憻宯偲懱 暻宯偲偑偁傑傝偵傕偐偗棧傟偰偟傑偭偨偨傔偵丄摨偠恎懱偺拞偱丄偦傟 偧傟偵懳墳偟偨姶妎偑宍惉偝傟傞偙偲偵側偭偨丅傂偲偮偼丄懱暻宯偺梫慺 偐傜棃傞姶妎偱偁傝丄偦傟偼庡偵乽偁偨傑乿偲屇偽傟偰偄傞傕偺偱偁傝丄傕偆 傂偲偮偼丄撪憻宯偺梫慺偐傜棃傞姶妎偱偁傝丄偦傟偼庡偵乽偙偙傠乿偲屇偽傟 偰偄傞傕偺偩丅 丂媑杮棽柧偼丄嶰栘惉晇偺偙偺巚峫傪庴偗偰丄尵岅偵偍偗傞乽巜帵昞弌亅帺屓昞 弌乿偲偄偆奣擮傪丄尒帠偵愙崌偟偰尒偣偨丅丂 丂丂亙偙偙傠亜偲傢偨偟偨偪偑屇傫偱偄傞傕偺偼撪憻偺偆偛偒偲傓偡 丂傃偮偄偨偁傞傂偲偮偺昞弌偩丅傑偨抦妎偲屇傫偱偄傞傕偺偼姶妎婍 丂姱傗丄懱暻宯偺嬝擏傗丄恄宱偺偆偛偒偲丄擼偺夞楬偵傓偡傃偮偄偨 丂昞弌偲傒側偣偽傛偄丅 丂丂傢偨偟偼偙偺挊幰偐傜偦偺帵嵈傪偆偗偲偭偨偲偒丄偄傑傑偱暥帤 丂埲屻偺昞尰棟榑偲偟偰揥奐偟偰偒偨偠傇傫偺尵岅偺棟榑偑丄尵岅埲 丂慜偺壒惡傗壒惡埲慜偺恎懱揑側摦偒偺偲偙傠傑偱丄奼挘偱偒傞尒偲 丂偍偟偑摼傜傟偨丅傕偪傠傫撪憻宯偺亙偙偙傠亜偺偆偛偒偼傢偨偟偺 丂掕媊偟偰偄傞帺屓昞弌偺崻尮偱偁傝丄懱暻宯偺姶妎婍姱偺偼偨傜偒 丂偼巜帵昞弌偺崻尮傪偮偔偭偰偄傞丅 丂丂丂丂丂丂乮媑杮棽柧丂乽嶰栘惉晇偵偮偄偰乿乯 丂亙嶰栘惉晇丒媑杮棽柧亜偺巚峫偺宯楍偺搊応偵傛偭偰丄弶傔偰丄昞尰偵偍 偗傞擇廳惈偲偄偆奣擮偑丄杮棃揑偵偼丄恖娫懚嵼偺崻尮揑側擇廳惈乮柕 弬乯偵崻嫆傪帩偭偰偄傞丄偲偄偆抧揰傑偱偝偐偺傏偭偰憐掕偡傞偙偲偑壜擻 偵側偭偨丄偲尵偭偰偄偄丅尵梩傕亙慄亜傕丄恖娫偺怱偺僀儊乕僕傪丄奜偵弌偡 乮昞尰偡傞乯偲偄偆堄枴偱偼嫟捠偟偰偄傞傕偺偩偐傜丄摨偠惈幙傪帩偭偰偄偰傕 偍偐偟偔偼側偄偺偩丅傕偲傕偲恖娫偑昞尰偡傞傕偺偼丄杮棃揑偵擇廳惈乮亙昞 尰偺擇廳惈亜乯偑丄崗報偝傟偰偄傞偺偩丅 丂恾偵偡傟偽丄偙偆側傞丅

丂丂丂丂丂丂仚亙慄亜偲尵岅偺擇廳惈偲恖娫懚嵼偺擇廳惈偲偺懳墳仚 丂偮傑傝丄杔偑亙慄亜偲偄偆傕偺偼丄姶惈偺庤偞傢傝傒偨偄側柺偑偁傝丄亙慄 亜偺惈幙偵傛偭偰丄偄傠傫側姶忣丒姶妎傪姭婲偡傞偙偲偑偱偒傞丄偲峫偊傞 偲偒丄偦偺姶惈偺庤偞傢傝偺崻嫆偼丄恖娫偺怉暔乮撪憻乯揑側姶妎 乮怱乯偵懳墳偟偰偄傞丄偲峫偊傟偽椙偄偙偲偵側傞丅 丂偮偗壛偊偰偍偔側傜偽丄傕偪傠傫丄尵梩傗亙慄亜偽偐傝偱側偔丄壒妝偱昞尰偟 偰傕偄偄傢偗偩丅 丂杔偺巹尒偱偼丄壒妝偵傕丄偨偟偐偵擇廳惈偐傜惉傝棫偭偰偄傞偲尵偊傞柺傪帩 偭偰偄傞丅庡偵丄壒妝偺儕僘儉偼丄撪憻姶妎偵崻嫆傪傕偭偰偄傞傕偺偩偲巚 偆丅偦傟偵懳偟偰丄儊儘僨傿乕偼丄懱暻姶妎偵崻嫆傪傕偭偰偄傞丄偲巚偊 傞丅 丂傑偨丄儌儞僑儖抧曽偺壒妝丄儂乕儈乕偵偼丄弮悎偵乽晽乿傗乽憪尨乿傪昞尰偟 偨傛偆側壒妝偑偁傞丅媑杮棽柧棳偵尵偊偽丄儂乕儈乕偼丄帺慠傪丄堄枴偺偁傞 乽巜帵昞弌乿偺尵梩偱昤幨偟偨壒妝偱偼側偔偰丄偨偩帺慠偺姶偠傪丄偦偺傑傑 乽帺屓昞弌乿偺尵梩偱昤幨偟偨壒妝側偺偩丅 丂暦偄偰偄偰傕丄偒傟偄側儊儘僨傿乕偑偁傞傢偗偱偼側偄丅壗偺偙偲偩偐傛偔傢 偐傜側偄偟丄偨偩偺乽嶨壒乿偩偲尵偊偽尵偊傞壒妝側偺偩丅偩偗偳丄弶傔偰暦 偄偨偲偒丄杔偼堦弖偵偟偰丄儌儞僑儖偺戝憪尨偑丄尒偊偨婥偑偟偨丅戝憪尨偺忋 傪搉傞晽偺壒傪姶偠傞偙偲偑偱偒偨傛偆側婥偑偟偨丅杔偼丄偦偺傑傑儌儞僑儖偺 憪尨偵棫偭偰偄偰丄婥帩偪偺偄偄晽偵悂偐傟偰偄傞傛偆側婥偑偟偨丅偦傟偼丄偲 偰傕慛傗偐側報徾偩偭偨丅 丂偼傞偐側懢屆偺丄偳偙偐偱丄恖椶偺桰媣偺塩傒偑壥偰偟側偔孞傝曉偝傟丄偄偮 偟偐丄亙慄亜偑丄擇廳惈傪妉摼偟偨偲偒丄昞尰偲偟偰偺亙慄亜偑敪惗偟 偨丄偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅偦偺帪丄摨帪偵丄嶰師尦偺暔懱乮帺慠乯傪愗傝庢偭 偰丄庢傝弌偟偰丄擇師尦偵堷偒幨偡偙偲偑壜擻偵側偭偨丅偮傑傝丄亙慄亜偼嵟弶 偐傜丄亙棫懱惈亜傪傕晻偠崬傔傞偙偲偑偱偒偨偼偢側偺偩丅偦傟偼恖娫偵偲偭 偰丄奜晹偺帺慠傪丄帺暘偺怱偺拞偵丄亙僀儊乕僕偺帺慠亜偲偟偰丄撈帺偵嵞峔惉 偡傞偙偲偑壜擻偵側偭偨偙偲傪堄枴偟偰偄偨丅 |