丂儅儞僈夁掱榑偺偨傔偵傑偢丄乽尵岅夁掱愢乿偐傜擖偭偰備偔丅儅儞僈夁掱榑偼丄尵岅夁掱愢偺奼 挘偐傜巒傔傜傟傞丅 丂尵岅夁掱愢偲偼壗偐丅 丂丂師偵嫇偘傞偲偙傠偺尵岅娤偼丄尵岅傪恖娫偑帺屓偺巚憐傪奜晹偵昞尰偡傞惛恄丒 丂惗棟揑妶摦偦偺傕偺偲尒傞峫曽偱偁傞丅偙傟偼丄尵岅傪梫慺偺寢崌偲偟偰偱側偔丄 丂昞尰夁掱偦偺傕偺偵墬偄偰尵岅傪尒傛偆偲偡傞偺偱偼偁傞偐傜丄偙傟傪夁掱揑尵岅 丂娤丄埥偼尵岅夁掱娤偲柤晅偗傞偙偲偑弌棃傞偱偁傜偆丅(棯) 丂丂堦丂尵岅偼巚憐偺昞尰偱偁傝丄傑偨棟夝偱偁傞丅巚憐偺昞尰夁掱媦傃棟夝夁掱偦 丂丂偺傕偺偑尵岅偱偁傞偲峫傊傞偺偱偁傞丅(棯) 丂丂嶰丂尵岅偼廬偮偰恖娫峴堊偺堦偵懏偡傞丅尵岅傪峴堊偡傞庡懱傪尵岅庡懱偲柤晅 丂丂偗傞側傜偽丄尵岅偼丄尵岅庡懱偺峴堊丄幚慔偲偟偰偺傒惉棫偡傞丅(棯) 丂丂巐丂尵岅偑恖娫揑峴堊偱偁傝丄巚憐揱払偺宍幃偱偁傞偲偄傆偙偲偼丄昞尰偺庡懱 丂丂(榖庤)丄棟夝偺庡懱(暦庤)傪憐憸偡傞偙偲偱偁傝丄榖庤丄暦庤偼丄尵岅惉棫偺晄 丂丂壜寚偺忦審偱偁傞丅(亀擔杮暥朄岥岅曆亁帪巬惤婰) 丂帪巬惤婰偵傛偭偰弶傔偰丄懳徾偲庡懱偲偺娫偺亙懳徾仺擣幆仺昞尰亜偲偄偆夁掱揑峔憿偵偍偄偰 尵岅偑攃埇偝傟偨丅偙傟帺懱偼偲偰傕夋婜揑側偙偲偩丅 丂偟偐偟側偑傜丄杔偺峫偊偱偼丄帪巬惤婰偼尵岅偲庡懱偺娭學傪丄庡偵嬻娫揑偵偟偐攃埇偟偰偄側 偄傛偆偵尒偊傞丅尵梩偼丄偁傑傝偵傕丄堄枴傪揱払偡傞曽朄偲偟偰偟偐攃埇偝傟偰偄側偄丅偦傟偩 偗偱偼丄乽榖偟庤乿偲乽暦偒庤乿偲偺娫偱丄尵岅偺傗傝偲傝偑峴傢傟丄堄枴偑揱傢傟偽偦傟偑尵岅 偱偁傞丄偲偄偆偙偲偵側偭偰偟傑偆丅尵岅偵偍偗傞亙帪娫惈亜(壙抣)偲偄偆奣擮傪敳偗棊偲偟偰偄 傞偲巚偊傞丅 丂偝傜偵帪巬惤婰偺尵偆偙偲偵帹傪孹偗偰傒傞丅偙傟傕丄夋婜揑側峫偊曽偩丅 丂帪巬偼丄尵梩偑揱傢傞応崌丄媞懱揑昞尰偲庡懱揑昞尰偲偺擇廳惈偑偁偭偰丄弶傔偰尵岅偑惉 棫偡傞偲峫偊偨丅 丂帪巬偼擔杮岅傪媞懱揑昞尰=帉(懱尵丒梡尵丒暃帉摍)偲庡懱揑昞尰=帿(彆摦帉丒彆帉摍)偲偵暘偗 傞丅偦偺帉偲帿偺擇廳惈偑摑堦偝傟偨傕偺偑尵梩偩偲峫偊偰偄傞丅偦偟偰丄偨偲偊偽摴偱揮傃偦偆 偵側偭偰丄乽偁傇側偄!乿偲尵偭偨偲偡傞偲丄偙偙偵偼帉偟偐側偄偑丄幚嵺偵偼庡懱揑昞尰偑擖偭偰 偄傞偲傒側偟丄偦傟傪楇婰崋偲屇傃丄仭偱偁傜傢偟偰偄傞丅偙傟傕帪巬暥朄榑偺撈摿偱丄撈憂揑側 偲偙傠偩丅乮仏偙偙偱偼怗傟傞梋桾偑側偄偑丄偙傟傜偺峫偊傪揘妛幰偺嶰塝偮偲傓偼丄偝傜偵鉱枾 偵峫偊偰偄偭偰偄傞丅乯 丂偨偲偊偽丄偙偆偄偆偙偲偩丅 丂丂丂棤偺彫愳偑偝傜偝傜棳傟傞丅 丂塃偺昞尰偵偍偄偰丄偙傟傪摑堦偡傞捖弎偼丄摿暿側岅偵傛偮偰昞尰偝傟偰傤傞偺偱 丂偼側偔丄堦斒偵偼乽棳傟傞乿偲偄偆梡尵偵嬶桳偝傟偰傤傞偲峫傊傜傟偰傤傞丅偟偐 丂偟側偑傜丄偙偺昞尰偝傟側偄丄楇婰崋偺捖弎偼丄乽棤偺彫愳偑偝傜偝傜棳傟傞乿偲 丂偄傆偠偠偮慡懱偵娭學偡傞傕偺偲偟偰丄師偺恾宍偵帵偡傛偆側娭學偱偙偺昞尰傪摑 丂堦偟丄偦偺屘偵偙傟偑暥偱偁傞偲塢偼傟傞偺偱偁傞丅

丂丂丂(亀慜宖挊亁) 丂乽棤偺彫愳偑偝傜偝傜棳傟傞丅乿偲偄偆暥帺懱偵偼丄壗傕庡娤揑側昞尰偑擖偭偰偄側偄丅偡傋偰 媞懱揑側昞尰偱尵岅偼峔惉偝傟偰偄傞丅偦傟偱傕丄偦偆尵梩傪敪偟偨庡懱偺堄幆偼擖偭偰偄傞丅偦 傟傪丄乽棤偺彫愳偑偝傜偝傜棳傟傞乿偲偄偆暥慡懱傪丄偪傚偆偳晽楥晘偺傛偆偵曪傒崬傫偱丄楇 婰崋乮仭乯偲偄偆庡懱揑昞尰偑懚嵼偟偰偄傞丄偲峫偊偰偄傞丅偳偺傛偆側応崌偱傕丄媞懱揑昞尰偲 庡懱揑昞尰偺擇廳惈偵傛偭偰丄尵岅偼惉棫偡傞偲峫偊偨丅 丂帪巬惤婰偺尵岅榑偼丄崱偱傕夋婜揑側傕偺偱偁傞偲巚偭偰偄傞偑丄杔偵偼乽尵岅夁掱愢乿偼丄帪 娫揑偵亙廋惓亜偝傟傞昁梫偑偁傞偲巚偊傞丅尵岅偼丄嬻娫揑側夁掱偱偁傞偽偐傝偱側偔丄偦傟偲摨 帪偵帪娫揑側夁掱偱傕偁傞丅杔偨偪偼丄榖傪偟偰偄傞偲偒丄尵梩偺堄枴偺乽敪怣佀庴偗庢傝乿傪孞 傝曉偟偰偄傞偺偱偼側偄丅幚姶偲偟偰尵偊偽丄偝傑偞傑側僀儊乕僕傗姶忣傗拁愊偝傟偰偄傞丅 丂偙偙傑偱峫偊偰偔傟偽丄儅儞僈夁掱榑傪傗傠偆偲巚偊偽偡偖偵偱偒傞偙偲偵側傞丅 丂儅儞僈偵偍偄偰偼丄僐儅偺撪晹偺撈棫偟偨亙帪娫丒嬻娫亜偺悽奅傪懱尡偟丄摨帪偵丄偦偺僐儅偐 傜師偺僐儅傊楢懕偟側偑傜丄傆偨偨傃丄師偺弖娫偵偼丄師偺撈棫偟偨亙帪娫丒嬻娫亜偺悽奅傪懱尡 偟偰偄傞丅僐儅偲僐儅偺乽娫乿偼丄擼偺乽彂偒崬傒乿偺嶌梡偑摥偄偰偄傞丅偦偙偱偼丄帪娫傗嬻娫 偼丄堦弖偵嬅弅偝傟偨傝丄搥寢偟偨傝丄媡揮偟偨傝偟偰偄傞丅 丂帪巬偼丄塸岅偵戙昞偝傟傞傛偆側暥偺摑堦偺巇曽傪乽揤攭宆摑堦宍幃乿偲屇傃丄擔杮岅偺摑堦偺 巇曽偲柧妋偵嬫暿偟偰乽晽楥晘宆摑堦宍幃乿偲屇傫偱偄傞丅 丂丂丂A dog is running. 懄偪丂A is B 丂偺傗偆偵丄捖弎傪昞偼偡帿偑丄A偲B偺拞娫偵偁偮偰丄椉幰傪寢崌偡傞傕偺偲峫偊傞丅 丂丂懄偪楇婰崋偺帿傪丄A偲B偺拞娫偵憐掕偡傞偺偱偁傞丅慠傞偵丄崙岅偵墬偄偰丄 丂丂將丂憱傞 丂丂偲偄傆昞尰偼丄AB擇偺娤擮偺攝楍偵墬偄偰塸岅偺応崌偲慡偔摨偠偱偁傞偵傕峉偼 丂傜偢丄偙傟傪師偺擛偔夝偝側偗傟偽側傜側偄丅

丂丂懄偪丄AB擇娤擮偺奜偐傜丄偙傟傪曪傓宍偵墬偄偰摑堦偟偰傤傞偺偱偁傞丅慜幰傪 丂揤攭宆摑堦宍幃偲屇傇側傜偽丄屻幰偺傗偆側偺偼丄偙傟傪晽楥晘宆摑堦宍幃偲屇傇 丂偙偲偑弌棃傞偱偁傜偆丅(亀慜宖挊亁) 丂偙偙偱帪巬偑尵偭偰偄傞晽楥晘宆摑堦宍幃偼丄偦偺傑傑儅儞僈偵曄姺偡傞偙偲偑壜擻偩偲巚偊 傞丅晽楥幃宆偺慄偼丄偦偺傑傑儅儞僈偺僐儅偺儚僋慄偩偲傒側偣偽傛偄偲巚偊傞丅 丂乽將丂憱傞乿仭偺応崌偼丄偨偲偊偽丄偙傫側姶偠偩丅

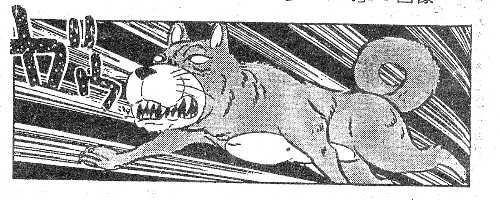

丂乽將偑憱偭偰偄傞夋憸乿偑偁傝丄楇婰崋乮仭乯偺晹暘偼丄攚宨偺岠壥慄偵傛偭偰昤偒偙傑傟偰偄 傞偙偲偵側傞丅偦傟傪丄晽楥晘偱曪傓傛偆偵丄戝偒側僐儅偑摑堦偟偰偄傞丅尒帠偵丄帪巬偺暥朄榑 偵懳墳偟偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅 丂傑偨丄偙傫側椺偑峫偊傜傟傞丅

丂嘆偺僐儅偺応崌丄媞懱揑昞尰拞怱偺昤偒曽偵側偭偰偄傞丅 丂偟偐偟丄嘇偺応崌丄堦審偡傞偲媞懱揑昞尰偺夋憸偵側偭偰偄傞傛偆偵尒偊傞偑丄偦偆偱偼側偄丅 栚偑岝偭偨傝丄嬤偄嫍棧偵夋憸傪昤偔偙偲偵傛偭偰丄斵彈傪尒偰偄傞懁偺怱棟揑丒庡娤揑側嫍棧偑 昞尰偝傟偰偄傞僐儅偩丅偁偒傜偐偵丄媞懱揑昞尰偺昤偒曽偺拞偵丄庡懱揑昞尰偑崬傔傜傟偰偄傞偙 偲偑傢偐傞丅 丂偙偙傑偱偒偰丄乽晽楥晘宆摑堦宍幃乿傕丄乽庡懱揑昞尰乿偲乽媞懱揑昞尰乿偲偺擇廳惈偺摑堦丄 偲偄偆峫偊曽傕丄傂偄偰偼尵岅夁掱愢偺峫偊曽偼丄曄姺偡傟偽丄尒帠偵儅儞僈偺愢柧偵傕偐側偭偄 偰傞偙偲偑傢偐偭偰嬃偔丅傕偲傕偲丄儅儞僈偲擔杮岅偺峔憿偼帡偰偄傞偺偩偲尵偊傞偐傕偟傟側 偄偟丄傑偨丄偦傟偩偗丄帪巬惤婰偺尵岅夁掱愢偼丄恖娫偺昞尰偺杮幙偵敆偭偰偄傞偺偩偲峫偊偰偄 偄偺偩偲巚偆丅

丂偨偲偊偽丄慜復偱傕堷梡偟偨偑丄偙偺乽偝傞偲傃偊偭偪傖傫乿偺夋憸偼丄晽楥晘宆摑堦宍幃偱 傕丄尒帠偵愢柧偝傟傛偆丅彫偝側偨偔偝傫偺晽楥晘乮尒偊側偄僐儅乯傪丄戝偒側晽楥晘乮戝偒側僐 儅乯偱摑堦偟偰偄傞偲峫偊傟偽丄偡偖偵棟夝偱偒傞傕偺偩丅偙傟偑丄堦楢偺棳傟偲偟偰棟夝偱偒傞 偺偼丄擼偺乽彂偒崬傒乿偑楢懕偟偨奊偩偲敾抐偟偰偄傞偐傜壜擻側偺偩丅 丂偙偙偱偼丄偝偟偁偨傝丄帪巬惤婰偺尵岅榑偑丄帪娫揑偵奼挘偝傟傞偙偲偵傛偭偰丄儅儞僈偺昞尰 偲偺懳墳偑偮偗傜傟傞丄偲偄偆偙偲偑尵偊傟偽偦傟偱傛偄偲峫偊傞丅 |