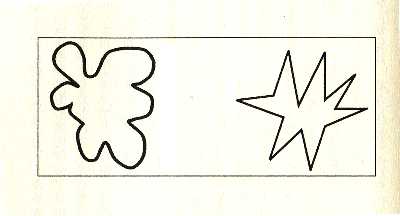

○ …私の見解では、共感覚は単に一部の人の脳だけにある奇癖などではありません。 それどころか、私たちのほとんどが共感覚者なのです。これからそれを示します。 あなたの目の前に、でこぼこした丸みのあるアメーバのようなかたちの図形があっ たとします。その隣には、ぎざぎざの図形があります。割れたガラス片のようにと がった角のある図形です(下図)。

この形は、火星人が使うアルファベットの最初の二文字で、一つは「キキ」、もう 一つは「ブーバ」と言いますが、あなたはどちらがどちらか、判断しなくてはなり ません。図形を見て、どちらがキキか判断してください。実験では九八パーセント の人が、ぎざぎざの図形がキキで、アメーバのような図形がブーバだと答えていま す。もしあなたもそう答えたとしたら、あなたは共感覚者です。説明しましょう。 図形文字のキキを見て、それを「キキ」という音と比べてみてください。この二つ には共通する属性があります。キキの外形には鋭い屈曲がありますが、脳の聴覚皮 質に表象される「キキ」という音も、鋭い屈曲(抑揚)をもっています。あなたの 脳は、クロスモーダルな共感覚的抽象化を実行して、「ぎざぎざ」という共通の属 性を認識し、それを抽出し、両者はともにキキだという結論に到達するのです。 (興味深いことに、英語を話したり書いたりしないタミール語族の人たちも、同じ 結果を示します。したがってこの現象は、ぎざぎざの図形がアルファベットの「K」 という文字の外形に似ていることとは関係がありません。… ○ ここでは、ラマチャンドランは、共感覚は、単なる不可思議な現象ではなく、かつて人類が 感覚を飛躍化させるために、共感覚を利用していた重要な段階があったのだと推定している。 現在では、共感覚をあまり自覚する必要がなくなったために、「不思議な現象」としか見なさ れていないが、誰でも共感覚的な部分は持っているのだ、という見解を示している。そのため に、「形」(とその印象)というものは、民族の言語を超えて、人間の<共通性>の基盤を持 っているものだ、と言えることになる。 僕もその意見に賛成だ。 人類が、「視覚で考える段階」から、「言葉で考える段階」に移行していったとしたら、 どこかで、「視覚(感覚)」と「思考」が、「二重性(重層性)」であった段階があったかも しれない、と思えるからだ。やがて、言葉がそこから離脱していく過程において、共感覚も 「奇妙な現象」としか見なされなくなっていったのではないだろうか。 ○ 「形」(とその印象)が、民族の言語を超えて、人間の<共通性>の基盤を持っているもの だとしたら、僕の関心からは、この「ブーバ・キキ」の実験の図は、マンガのフキダシの基本 形のように見えるのだが、どうだろうか。

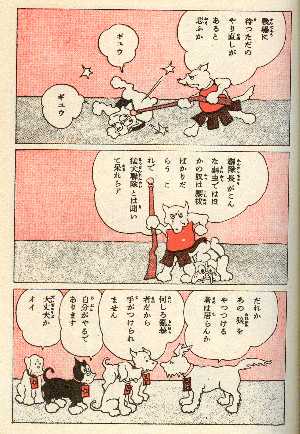

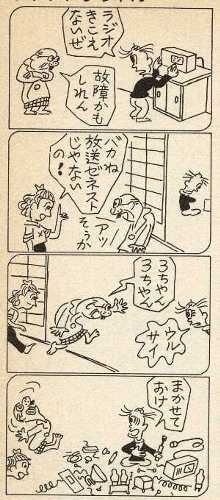

どちらも、戦前のコマ漫画の代表と言えるものだと思う。 『のらくろ』のフキダシは、「ブーバ」タイプであり、のんびりした円形をしており、穏や かな印象を受ける。『フクちゃん』のフキダシは、「キキ」タイプで、キャラクターのセリフ が尖っているように感じられるのではないだろうか。のらくろの場合、「ギュウ」という擬音 までが、フキダシの中に入っている。 これらは、偶然の一致なのだろうか。 あるいは、ひょっとしたら、人間の共通の感覚の下敷きとして、やはり、フキダシの形も <選択>され、受け入れられていると言えるのではないだろうか。 戦後初期の代表的なマンガ作品だとどうだろう。

手塚治虫は、「ブーバ」タイプのフキダシを基本にしていると言えるが、すでに、線が多様 化していて、効果線の役割が導入されているし、ライオンが驚いているフキダシは、「キキ」 タイプの尖った感じになっている。 南部正太郎は、「キキ」タイプを基本にしたフキダシだと言えるが、ここでも、「ブーバ」 タイプのフキダシがあったり、「アッそうか」は、直線に挟まれただけのものになっていて、 多様化している。 これらは当然、マンガ作者の意図として、フキダシの表現をもっと多様化させて、もっと微 細化して描きたいという欲求から出て来ているわけだが、マンガの約束がまだ発達していない 段階でも、充分に現在に通用するフキダシとして描かれている。 (この項、了) |