と沖縄の妖怪には、古い時代の妖怪の要素が多く残存しているように見える。そう考えら れる理由は、アイヌや沖縄の妖怪の名前には、普通名詞がそのまま固有名詞になったもの だと思えるものが多いからだ。 オッケオヤシ 屁っぴりおばけ。オッケルイペ(屁っこき野郎)とも。屋内 に一人でいると屁をする。こちらもまけずにすると退散する。間にあわない ときは口まねでもよい。 ( 「県別妖怪案内」 ) 「屋内に一人でいると屁をする。こちらもまけずにすると退散する」どうして、こんな 妖怪が成立するのだろうか? 僕にはよくわからない。音が不思議だったように、屁の音 も昔の人にとっては、不思議なことだったのかも知れない。屁の音によって、何かの妖怪 (精霊)がいると考えたかも知れない。妖怪が、まだ自然の精霊だった<段階>の名残だ としか考えようがないのではないだろうか? この「屁っこき野郎」という名前は、本来は普通名詞なのだと思う。普通名詞だったも のが、妖怪の固有名詞にまで固定化されたものだ。 ところで、沖縄にも屁に関係のある妖怪がいる。河童の原形であるキジムンは「屁が何 よりも嫌い」ということになっている。ここにも何らかの<共通性>を見るべきかもしれ ない。 ウブメというのも、よくわからない妖怪のひとつだ。 何がよくわからないのかと言えば、ウブメの場合、すでにいろんな妖怪の要素が混同さ れていて、もともとの初源の姿はどのようなものであったのかがよくわからないのだ。 ウブメの構成と関係のある妖怪は次のようになる。 オッパショイシ(徳島県) バロウギツネ(新潟県) ウブメ (岐阜県・島根県・福岡県) オゴメ (東京都) ウグメ (鳥取県・愛媛県・大分県) オグメ (佐賀県) コヲダカショ (山口県) これらの名前を見て、すぐにわかることは、ウブメには「おんぶおばけ(ウバリオ ン)」の要素がくっついていることだ。 人に赤ん坊を抱かせると、その赤ん坊がだんだん重くなってしまう。「コヲダカショ」 などは、名前そのままの妖怪だ。「おんぶおばけ」の系統は、おんぶしてやると、背中で だんだん重くなる妖怪だ。−番、ポピュラーなのは、『ゲゲゲの鬼太郎』(水木しげる) の「コナキジジイ」だ。 今、「おんぶおばけ」の要素を、後から混同されたものとして排除すると、後のウブメ に残るのは、「赤子を抱いた女の姿をしていて、海辺に関係がある」妖怪ということにな る。 柳田国男も、想定できるかぎりで、ウブメの本来の姿に迫って見せた。 十七世妃の初頭になってロドリゲエスの日萄語辞典にも、既にウブメは産婦 の死して化したものと信ぜらるる亡霊、下にてはウグメというとあって、その 語だけはもう生まれていた。これを海の怪とするに至ったもとは、出雲石見あ たりで今もあるように、この赤児を抱いた精霊が、浜や渚に現れることが多か ったためで、海姫磯女も恐らく同一系統の、日本ではかなり注意せらるべき、 大きな未解決の問題かと私たちは思っている。(略)…たとえば豊後直入郡の ある寺の入口では、ウグメが現れて通行の人に児を抱いてくれと頼む。抱いて 通るとやがてその子が藁打槌であったり、石であったりするものだという。東 松浦の山村でも、妊婦が死ぬとウグメに成るといい、抱いて通ると赤児はいつ も石塔になるというかと思うと、又一方にはウグメには何か欲しい物があると き、頼めば授けてくれるとも伝えている。この点は殊に自分らのおもしろいと 思う所で、弘く古く尋ねて行くほど、これがむしろウグメ本来の使命であった かとさえ思われて来るのである。 (柳田国男『妖怪談義』) ウブメは、現在では、いろいろな要素がくっついているが、もともとは柳田国男の言う ように、やはり神の零落した姿であるように思われる。 アイヌにも、海辺に出る女の精霊がいる。ただし、母親ではなくて、子供を抱いてはい ない。時には、好きな男に憑いて、幸運に導くとも言われている。 ルルコシンプ 海の精霊。美しい女とされている。時には好きな男の憑き神と なって幸運にみちびく。 イワコシンプ 海にいる。美女でこの化け物に魅入られたら、どんな男も何年 かのうちに必ず死ぬ。時には好きな男の憑き神となって良い運命に導くという. ( 「県別妖怪案内」 ) ウブメも、内容(構成)の原形は、アイヌのイワコシンプやルルコシンプに近いのかも しれない。恐い存在だが、ある意味では幸運をもたらす女神だとも思われている。ウブメ がなぜ、赤ん坊を抱くようになったのか、よくわからない。また、なぜ、赤ん坊を抱かせ ようとするのか、よくわからない。 ○ すでに見たように、「見越し入道」は道で出会うと、だんだん身長が高くなっていく妖 怪だが、さらに、その意味で、これと同系統と思われる妖怪がすぐに思いつく。 僕の好きな、ヌリカベだ。 ヌリカベは、いわば、道を歩いていると、とおせんぼをする妖怪だ。そんな妖怪をあげ てみる。 タテエボシ (新潟県) ツイタテダヌキ (徳島県) ノブスマ (高知県) ヌリカベ (福岡県) ウミフサギ (鹿児島県・奄美) . 名前からすれば、ウミフサギ(鹿児島県・奄美)というのが、一番普通名詞に近い名前 であるように見える。これらに内容(構成)として似ている妖怪も、沖縄方面やアイヌに いる。 シマーブー 喜界島の妖怪。夜、人の行く手に突然現れて通行を妨げる。枝を 広げた木のような妖怪。( 「県別妖怪案内」 ) オハインカル(幻視)ということ ついでだから書いておくが、山野を行 く際など、突然あらぬ場所に山や川などが現れて行く手をさえぎることがある。 そういうときは、 かならず神に祈りながら引き返きなければならない。さも ないと、悪いクマに会って殺されるか、種々の凶変に会うという。 ( 『アイヌ民譚集』 )

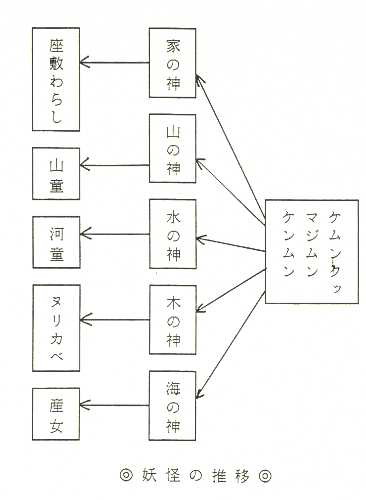

喜界島のシマーブーや、アイヌのオハインカル(幻視)は、妖怪の形になる以前の奇怪 な自然現象の<段階>を保存しているように見える。この内容(構成)に一番近いのは、 やはり、奄美の「ウミフサギ」(島影も見えない沖で小舟を繰って帰りを急いでいる と、いつの間にか前方に山が立ちふさがっている。目をつむり念仏でも唱えると消 える。)や、新潟県の「タテエボシ」(なんとも知れない高いものが数十間も立ちあ がると船のほうに倒れかかる。)であるように思える。 見越し入道などは「見越し入道、見越した」というような言葉をかければ、そのまま通 ってもさしつかえない、と言われているが、もっと昔には、オハインカルのように「引き 返さなければならない」ということだったのかも知れない。見越し入道やヌリカベも、も ともとはこんな自然の怪異だったのかもしれない、と思われてくる。 ○ また、川童の原形についても、興味深いことがある。 キムナイヌ 山の人。ハゲなのでロンコロオヤシ(頭の禿げたお化け)とも。 山中で荷を運んでくれたりするがハゲのことを言われると山を荒す。 ( 「県別妖怪案内」 ) この、キムナイヌ(またはキムンクッ)の説明を読んでいて、突然、ハッとした。 「キムナイヌ?」 「キムンクッ?」 「キ…ムン…ク…?」 「ケムン?」 「ケンムン!」 直感的に、としか言いようがないが、僕には、この「キムナイヌ」(山・にいる・人) やそれと同じものである「キムンクッ」(山・にいる・神)は、音としては、沖縄・奄美 の「ケンムン」や「キジムン」と同根のものであるように見える。また、これもただの偶 然の一致なのかもしれないが、「キムナイヌ」ははげ頭、ということになっているが、カ ッパも、はげ頭と言えば、はげ頭だと思う。 これらは結局、『日本アホバカ分布図』の「言語周圏論」のように、北海道・沖縄を古 層とし、九州・東北から、日本の中心に向かって「カッパ」として成立していく過程を象 徴しているように思われる。 『日本アホバカ分布図』では、沖縄のアホ・バカ表現である「フリムン」というのは、 「フレモノ」(気のふれた物)という意味ではなくて、「ホレモノ」のことだ、と結論さ れている。 これも本来は、「ホレモノ(惚れ者)」というのは、普通名詞だと思う。「ケンムン」 という言い方も、本来は普通名詞になるのではないか、と思う。そういう普通名詞の水準 が、まだ保存されている言葉なのだと思う。 妖怪の名前も、どんどんさかのぼっていくと、奄美の「ケンムン」や沖縄の「キジム ン」のように、その発生の初源においては、普通名詞であったと考えられる。「ケンム ン」の語源が「ケノモノ=化け物」であろうが「キノモノ=木の精(もの)」であろうが、 基本的には、広く「化け物」ということを意味していたように見える。その証拠に、沖縄 の妖怪「マジムン」はたくさんいる。そして、それぞれのパターンを持っている。 すなわち牛が「マジムン」に変化すれば「ウシマジムン」(=「牛の化け者」と呼ばれ るし、ニワトリが「マジムン」に変化すれば「トウィマジムン」(=「鶏の化け者」)と 呼ばれるし、豚は「ワーグワー・マジムン」(=「豚の化け者」、犬は「イングワー・マ ジムン」(=「犬の化け者」)と呼ばれることになる。 妖怪の名前は、もともとは、ケンムン(キジムン・キムナイヌ)のような普通名詞(自 然の怪異=畏怖への恐怖一般を指す)の名前の<段階>から枝分かれして、固有名詞化 し、今のように多様な名前にまで到達したのだと思われる。(図参照)

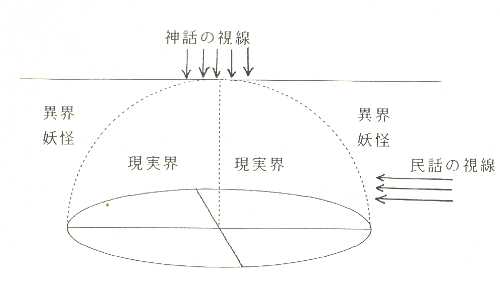

最初に述べたように、幽霊と妖怪は、明瞭に区別されていた。妖怪は出現する場所(空 間)が決まっている。河のほとりや山や峠や沼や倉の中、などなど、だ。それにはどうい う意味があるのだろうか? . 文字を知る人が多くなってからの石は、大きく立派に名を書いて彫り付けて あるが、古いものはただ浮彫りの像であり、または何もないただの石もあるの で、ちょっと見ただけではまちがえやすく、土地ではこれを何というかを、聴 いて知るの他はないものも多い。こういう小さな石の建造物が、幾つか同じ処 に並んで立っているのである。村を出離れようとする路の三つ股、野を横ぎっ て行く路の曲り目、または坂のロや峠の頂上などにも、時々はこれとよく似た 石の集合があって、そういう地点を繋いで見ると、だんだんに古い頃の交通路 が、はっきりとして来るように思われる。年号と月日を刻み入れたのもこの頃 は少なくない。郷土の歴史というものがこれによって、片端は判って来るだけ でなく、村から外へ出て行こうとしなかった住民の大部分にとっては、実際こ れがまた一種の心の里程表でもあったのである。 とても面白い考え方だと思うし、確かにそうだったのではないか、と考えさせられる意 見だ。 「道標の石」というのは、村人にとっては、心の里程表でもあった。つまり、ただの空 間的な「みちしるべ」の意味だけでなくて、一生を村から離れずに生きている大部分の人 にとっては、村落共同体の外は、次元が違っていたというニュアンスが付け加えられてい る。これらの異界と村落とが交渉し合う境界には、妖怪がいると考えられていた。妖怪が 空間的な存在であるのは、そのためだ。河や峠や山や沼や夜の道などなど。その場所から 離れることは許されない存在なのだ。妖怪は、この境界のところにいる。現実界と異界と の橋渡しの役をしている。その意味で、民話の妖怪譚とは、人間界と異界との<往来の物 語>のことなのだ。(図参照)

「村落共同体の<時間・空間>」の図の境界線のところに、妖怪は棲んでいると考えら れた。 山神と童子 むかし、母親と一人息子が、山で刈った柴を売って暮らしていました。 ある日、息子がにぎり飯を木の枝にかけて仕事をしていると、白いひげのお 爺さんが釆て、弁当を食べてしまいました。 翌日、息子はにぎり飯を二人分持って山へ行きました。お爺さんは山の神で、 お礼に、「あしたの朝早く、都のお寺へお参りに行ってくるがいい」と教えて くれました。 つぎの日、息子が都をめざして歩いていくと、地蔵さまにお参りしているお 婆さんに会いました。息子は、お婆さんに、「庄屋の末娘が長わずらいでこま っているから、どうしたらなおるか、お寺で聴いてきてくれ」と頼まれました。 夜になって泊まった峠の家では、「庭のコブシに花が咲かないわけを聞いて くれ」と頼まれました。 もっと先に行くと、大きな川に出ました。橋がなくてこまっていると、むこ うにみにくい女がいて、「山に千年、陸に千年の行を終えたので、海に千年の 行を受けにいきたいが、どうしたら行けるか、聞いてきてくれ」と言って、川 を渡してくれました。(『ガイドフック日本の民話』) この話は、ヨーロッパ(『グリム童話』では「悪魔の三本のあごひげ」)やアジアでも よく知られている話らしい。引用したのは、その前半部分だ。この後に、この問題を解決 して、幸福になる下りが続いていくことになる。この話で特徴的なのは、いろんな難問を ふっかけられたり、不思議な人に出会ったりする<場所>のことだ。いずれも、現実界と 異界との境界線があると信じられている<場所>で、起こった出来事になっている。 山の中や、道の地蔵や、峠の家や、大きな川、という<場所>だ。それ以外の場所で は、不思議な人物や出来事には出会っていないことがわかる。 妖怪は、現実の世界と異界との、境界の<場所>に位置すると考えられた。逆に言えば 妖怪がいることによって、現実界と異界の境界の<場所>を知ることができた。妖怪が< 空間>的に限定された存在だ、という象徴にもなっている。そのことによって、村人は、 空間の境界を再認識していた。 現代で印象深かったのは、宮崎駿の『となりのトトロ』だ。 『となりのトトロ』が、いろんな見方を可能にさせる名作だということは言うを待たな いが、作品の中に、村の守り神(信仰の中心)になっている、とても大きな楠が出てく る。そこにトトロが住んでいる、という設定になっている。つまり、トトロは村の守り神 でもある妖怪なのだ。 トトロの世界は、前述の村落の<時間・空間>が、よく象徴されている。作品の中間頃 に、主人公の五月とメイが、トトロにつかまって空を飛ぶシーンがある。このシーンで、 トトロがどんなに高く飛んでも、視線が、村の守り神の木(楠)の高さ以上には高く飛ば ない。これがとても印象的だった。それ以上高く飛ぶことは、神話の世界に入ってしまう ことを意味するからだ。 また、『古事記』などの神話のように、神様が上から下界を見下ろしているような視線 も描かれていなかった。あくまでも、守り神の木を最高の高さとする視線だけで作られて いた。 最高値の視線と人間の普段の視線、とのはざまに、作品の領域が設定されていた。この 最高値の視線と、人間の普段の視線とのはざまが、同時に村落共同体の<時間・空間>の 領域に対応していて、とてもハッキリとした作品の世界を作っていた。 言い換えれば、村落の<時間・空間>と、民話のイメージの<時間・空間>とが、ピッ タリ合わさっているために、僕たちは安心して、その中に入っていられるのだ。たぶん宮 崎駿は、村落の視線の高さや、民話の視線の高さや空間の広がりを、とてもよく了解して いる人なのだ。 ○ ついに、話も終わりに近づいた。 僕は、妖怪は<空間>的な存在だ、と考えてきた。現実界と異界との境界のところに、 妖怪は位置すると信じられた、と。 ただもうひとつ、言うべきことはあるのだ。 沖縄の民話に、こんなものがある。 昔、あるお姫さまのお腹が大きくなった。原因は、若侍に化けた大蛇にとりつかれてい たためだった。以下は、この話の後半の部分。 乳母は、うらないのお婆さんの所にいって、そのわけを話し、どうしたらよ いものか、たずねました。 「美しいお姫さまが、いつまでもひとりでいると、魔性のものがとっつきま す。できたことはしかたがないから、旧暦の三月三日の大干潮のとき、お姫さ まのおともをして、朝から海岸に出かけ、岩と岩の間を飛びこさせてください。 そうすると、大蛇の精がきれいに流れて、もとの清い、おからだになりま す。」 (略) 旧暦の三月三日がやってきたので、乳母とお姫きまは、重箱に御馳走を詰め て、朝早くから海岸にでかけました。 海の岩がはみだしているので、その上を一日中とんでいるうちに、お姫さま は、もとのきれいなからだになりました。 そのときから、沖縄では、旧暦の三月三日になると、深窓のお姫さまも、箱 入娘も、女という女は老いも若きも、重箱に御馳走を詰めて、一日中、海岸に おりて遊ぶしきたりになっています。(『日本の民話11 沖縄の民話』) ケガレが、海の岩と岩とを飛び越している間に浄化される、という考え方(信仰)がと ても興味深い。この民話は、日本の本土にもたくさん分布している。ただ、日本の本土で は、大蛇のケガレを清めるために、三月の桃酒、五月の菖蒲酒、九月の菊酒を飲むことに なった、と言われている。それに比べれば沖縄の民話の方が、とても単純で、素朴な自然 信仰の感じがよく残っていて、ホッとする話になっている。 またこの話は、ウブメや海姫・磯女の話のように、昔の人にとっての「海と女性」、あ るいは「海と妊婦」との関係を暗示するような話にもなっている。 ここで僕が言いたいのは、こういうことだ。 昔の人たちが、現実界と異界の境界の<空間>に妖怪がいると考えていたのと同じ意味 で、さらに<時間>の中にも、現実界と異界との境界がある、と信じられていた。つま り、−年のうちで、妖怪の出やすい日と、出にくい日がある、と本当に信じられていた< 段階>があった。年中行事と妖怪とは、こうして、空間における妖怪と同様に、村落共同 体の<時間・空間>に、強く深く結びつけられていた。本当に、そう信じられていた< 段階>があった。 <参照文献> 『柳田国男全集6』 『日本の昔話』 柳田国男 『ハイ・イメージ論Ⅱ』 吉本隆明 『別冊太陽 日本の妖怪』 『アイヌ民譚集』 知里真志保編訳 『日本アホバカ分布図』 『日本の民話11 沖縄の民話』 『ガイドブック日本の民話』 『周防大島昔話集』宮本常一編著 |