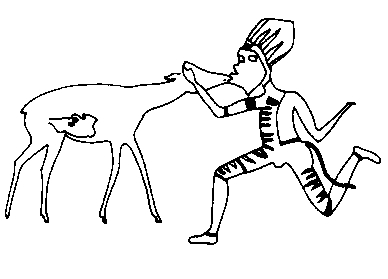

○ 二人は険しい山野の旅をつづけ、やっと「魔術医」のいる、あのテントのような 岩陰に到達した。壁画を見ると、クレード・ムトワはその意味について何の躊躇も なく説明しだした。 「ええ、これはよくわかります。<ラ=ボフェロ>−−生命の父−−です。<ラ= レフー>−−死の父−−と言われることもありますけどね。生命を与える者である と同時に死を与える者だとアフリカでは言ってます。この場面は私たちにとって馴 染み深いものです」 「精霊たちの恵みによって、このインパラは、すべての女性がいつの時代でも求め る生命の恵みを授かった。彼女の中に生命の種が宿っている。それで<ラ=ボフェ ロ>が彼女の鼻孔に口をつけて語りかけている様子が描かれている。<モヤ>−− 精霊の気−−を腹の中に吹き込んでいるわけです。意識の目が芽ばえて光り、子宮 から外を見つめているのが見えますか? 生命の父は、いつも豊饒のシンボルであ る面と尾をつけている。でも、この二人目の人物が見えませんか?」彼が指した人 影は、激しい嵐のときに、岩の斜面を流れてくる雨でほとんど消されていた。「こ の人物は手に槍を持っていますね。死の道具を持つ<ラ=レフー>なのです」

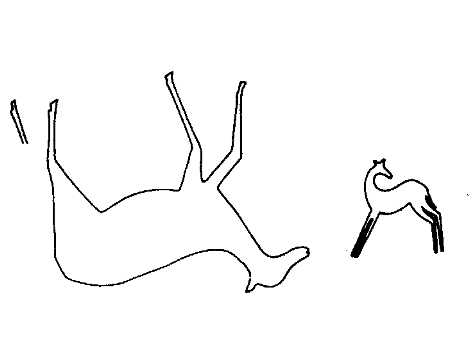

クレード・ムトワは、壁画の解読者だ。絵を見ると、直感的にその絵の物語や教訓を言葉で 紡ぎだしてしまう。もちろん、本当かどうかは確認の取りようがない。しかし、少なくとも、 古代人は、こういう絵を見ることで、物語を読むことができたのではないか。そんなふうに考 えることは可能だ。 なかなか興味深い。 まず、興味深いのは、「生命の父」は、「死の父」でもある、ということだ。 決して、「死」は絶対的なものではなく、中沢新一が言っているような、「生」との対称的 な関係になっている。 また、生命のタネを、雌の鹿が宿す。それだけでは、不十分であり、そこに、<ラ=ボフェ ロ>が、息を吹き込むことで、初めて、生命が芽生え始めると信じられている。この段階で は、「性交」が「生殖行為」と直接的に結びついているとは考えられていない。 ○ 別の壁画に移った。そこには、インパラが逆さまに描かれ、口から血を流してい るようだった。「母になる機が熟してインパラは子を産んだ。その子はこの世に生 まれてきたが、母の方は死んでしまった。これが彼女の死体です。その近くに若い カモシカが自分の背中をなめていますね。親のない若者たちは自力で生きていかね ばならない。それがこの絵の教訓です。生と死の物語なのです。私たちが<ノカ・ ヤ・ボフェロ>−−生命の川、連続性−−と呼んでいるものです。命は与えられ、 そして奪われる、しかし<生命>は、つづいていくんです!」

○ 洞窟に描かれた壁画が、生命の連続性の物語になっている。僕たちが今、この絵を見ても、 そんなことは少しも感じないに違いない。でも、当時の人たちはここから物語や教訓を引き出 すことが容易にできたに違いない。 まだ「性交」が「生殖行為」と直接的に結びついていることは、発見されていない。しかし ながら、そんなことよりも、<生命>が連続していること。生と死が繰り返され、残された ものは、生きていかねばならないことは、確実に思想として、徹底して認識されている。 (この項、了) |