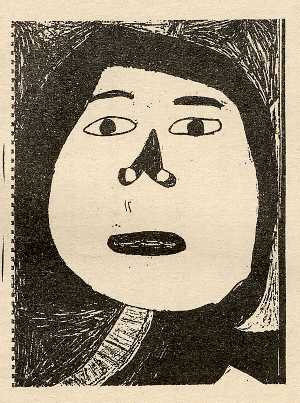

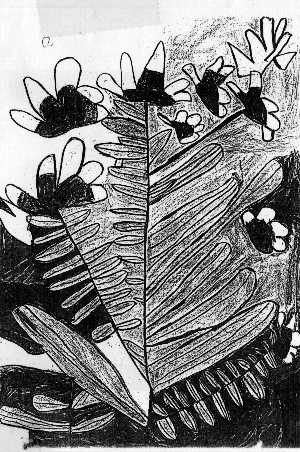

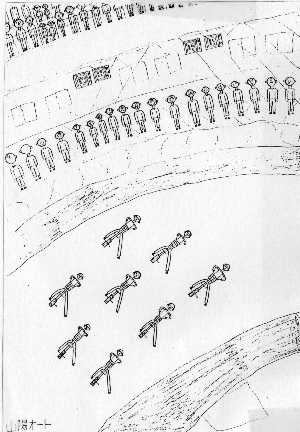

平面上に対象全体を描こうとするとき、知識の進んだ社会--つまり左右、上下 といった線的な視覚の偏りを万人がもっている社会--の住民たる西欧の画家は、 たいがい三次元的な透視画法を用いる。ある一瞬においてある一点から見た見え方 しか描かない。だがそれはしょせん対象全体を描くという意味では失敗である。一 方、視覚的因襲にいっさいとらわれていない「未開明期」の画家たちは、対象を正 面からも、横からも、上下、前後、内と外からも、すべて同一平面に描いてしまう。 ブリティッシュ・コロンビア州のインディアンが描いた熊は、皮、骨、内臓、周囲 の情況すべてを備えており、それらがいったん全部ばらばらにされたうえで再構成 され、平面上に描かれている。熊全体の主な要素があますところなく描かれている のだ。オーストラリアの原住民が描いた魚も全存在を裸にして見せるⅩ線のような 目をもって描かれている。 ○ 「知識の進んだ社会」では、三次元を描くためには、遠近法や、透視画法を使って描くこと になる。これは、一般的には、最も進んだ、描画の方法、ということになるのだろう。 だが、それを、一方向から見る視線に縛られている方法にしか過ぎない、と考えるとしたら どうだろう。未開時代の人々の「絵」の方が、はるかに、立体をそのままに見た、「多重視線 の画法」になっていると言えるのではないのか。 古代人は、対象をあらゆる角度から、同一平面に描くことも自由だし、外側と内側を同時に 描くことも、自在にできた。 それは、古代人が、「視覚で考える能力」を持っていたからだと、僕には思えるが、ここで は、養護学校の生徒たちの絵を引用して、彼らの「多重視線の画法」を見てみたい。 一枚目の絵のタイトルは、「ぶらんこ」(らしい)。 二枚目は、人物画。 三枚目は、静物。「花」だが、花びらが途中から、蝶に変わっているように見える。 四枚目は、「山陽オート」。作者は、どの角度から、見ているのか、うまく決定できない。 二枚目と三枚目は、同じ子が描いたものだ。

僕は、どれも素晴らしい絵だと思う。大好きだ。 これらの絵は、ライアル・ワトソンの言う「多重視線の画法」によって、描かれていると言 っていいのではないだろうか。 近代的な画法から言えば、稚拙な描法の絵だということになるのだろうが、僕には、とうて い描けない絵ばかりだ。 だが、彼らは、普通に描いて、こういう絵を描くことができるのだ。 本当は、小さい頃は、僕たちも、世界がこんなふうに見えていたのではないだろうか。 僕(たち)は、多重視線で描く方法や、物の見方を、成長のどこかの途中で、忘れてきてし まったのだ。 (この項、了) |