紡木たく、冬野さほの達成で、少女マンガはひとつの極北まで行ったことは疑いようがな い。紡木たく、冬野さほで、マンガの表現の究極はやられてしまったんじゃないか、「これ以 降」というのは、なかなか出てこないんじゃないか、と思っていたからだ。 だから、おかざき真里の方法には、とても驚いた。大げさでなく、紡木たく、冬野さほ、 を読んだ時と同じくらいの衝撃を受けた。

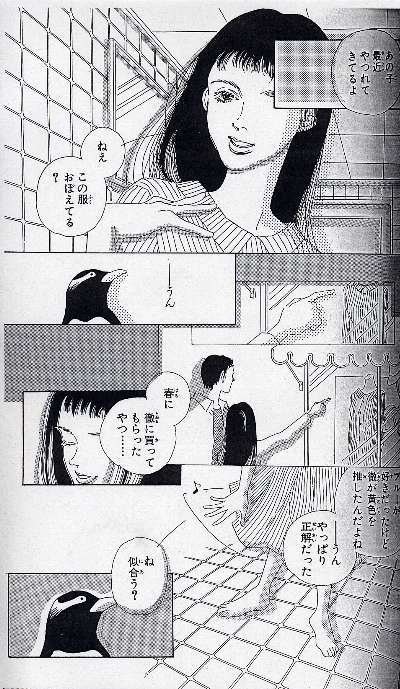

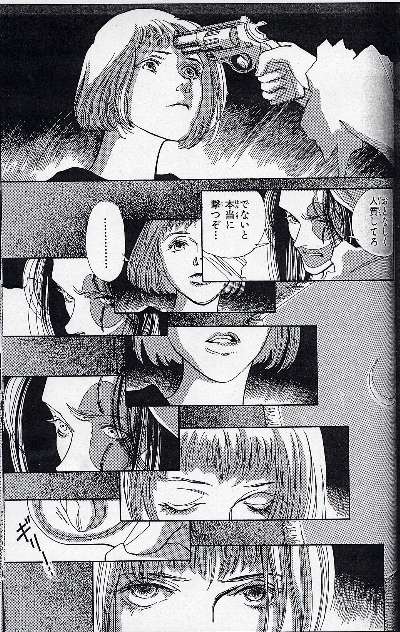

おかざき真里は、コマとコマを重ねて描いていた。そのことによって、コマとコマの「間」 を無化していた。そして、作品全体を、その表現方法で貫いていた。 その意味を、もう少し説明してみる。 普通、コマとコマの「間」を無化する、という場合、コマとコマの「間」を線にしてつなげ てしまう方法が一般的なものだ。 それを究極まで進めて、格子状にしてしまって、画像よりも上位に持ってきたのが、冬野さ ほだと見なすことができる。 反対に、コマとコマの「間」を拡げる、ということを、表現として極限まで拡げたのは、紡 木たく、であると考えられる。これ以上広がると、本当に「空白」になってしまうところまで 拡張してしまった。 そう考えると、コマの「間」を拡げるにしろ、縮めるにしろ、これ以上の表現というのは無 いんじゃないか、と思っていた。 だが、おかざき真里がやったことは、これとはまったく違っていた。 いわば、正反対のことをやってのけたのだ。 コマとコマの「間隔」を拡げて、そこに画像を書き込んで、コマにしてしまったのだ。広げ たコマとコマの「間」を、また、コマに見立てて、画像を描いのだ。 僕の知る限りで、今だかつて、こんな方法で、マンガを連続的に表現した人はいない。 マンガにとって、コマの「余白」というのは、重要なものだ。 マンガのコマからコマへ目を移すとき、「余白」の部分は、「脳が埋めている」のだ。 典型的な例を示す。

ストーリーマンガ(『らんま1/2』)の一部だが、これは、マンガにおける「典型的な四 コママンガ」になっている。 ①が「起」の部分で、②が「承」の部分。③が「転」の部分だ。 ①②③は、痛いのを隠して強がって見せるらんまが描かれている。③コマ目で、あかねがち ょっとつつくと、④コマ目で、痛がってしくしく泣いているらんまに画像が転換する。③コマ 目から④コマ目への転換の面白さが、このマンガの面白さになっている。 だが、実際には、③と④の「間」には、時間の飛躍が存在している。それまでの「コマ」の 時間の流れとは、明らかに違っている。 これは、実は「五コママンガ」になっているわけだ。四コマ目は、③と④の「間」に存在し ているが、意図的に<省略>されており、「脳が埋めている」のだ。④コマ目を読むことで、 その「間」を、脳が埋めていると考えられる。つまり、読者は、単純に目を移動させてコマ を読んでいるだけのように見えるが、心的な時間の体験としては、とても複雑な体験を していることになる。 つまり、これとは反対に、コマとコマの「間」を、一本の「線」にしてしまうということ は、「間」のない感じになってしまう。脳が想像する余白がなくなってしまうからだ。そうい う表現をわざわざ使う、ということは、そういう効果を狙っているわけだ。 ◎ おかざき真里を読むと、コマとコマの間の「余白」に、画像が書き込まれている印象(錯 覚)を受ける。そうやって連続的な表現を成立させている。 確かに、そういうことは可能なはずだ。 コマのワク線の「外側」の部分を、同時に、ワク線の「内側」の部分であると見なせ ば、その転換は可能なはずだ。 <線>ならば、十分に可能なことだ。 でも、誰もやったことはない。 おかざき真里の作品のコマの線の外側は、瞬間的に、コマの内側に変換される。 とても鮮やかな時間表現だった。こういう表現をちゃんと微細にやった人はいない。 紡木たくと、冬野さほ以外に、まだこんな方法があったのか! と、とても驚いた。 もうひとつ言いたいことがある。 夏目房之介以降に起こってきた、「視線誘導」としてマンガを分析する批評の流れがある。 基本的に、僕はそれには批判的だ。意味がないとは言わないが、「視線誘導」をいくら微細 に検討しても、それ以上のものにはならない。

この画像で、何が起きているのか、明らかだ。 それは、視線の分裂化(視線の二重化)だ。 目で連続しているコマを追いながら、同時に、全体として、背景になるコマの風景(廃墟の 窓から見える月)を見ている。だから、頭の中にイメージされるときは、立体的なイメージと して構成される。これは、マンガ独自の「時間・空間の表現」であると言える。 マンガにおいて重要なのは、「視線誘導」ではない。 「視線の分裂」なのだ。 映画は視線が分裂することはない。映画というのは、ワクと映像が同一で、「視線」が 分裂することはないからだ。 萩尾望都もコマの多層化をしているけれども、瞬間のイメージを多重化して入れ込めようと している。おかざき真里のマンガは、連続的なコマを構成して、つなげていって、マンガなの に、緻密な連続的な時間の表現になっている。 時間がハッキリ「画像」化されている。 手塚治虫の「映画的表現」の時間的な更新だとも言えるし、萩尾望都のようなコマの多層化 を、さらに時間的に配列したものだ、とも言える。 それを可能にしているのは、コマとコマの「間」に、また新たなコマの空間を発見する、と いうおかざき真里の方法なのだ。 |