「花の二十四年組」の登場以降の、少女マンガの変化について、竹宮惠子の意見は、とても 示唆に富んだものだと思える。 −で、そういう意識の流れを描こうとして、ではどういう表現方法が一番いいかと 考えたときに、こういう表現方法が生まれてくる。少女マンガがきっちりしたコマ 割りから、今のような自在なコマ割りに変わってくるのって、やっぱりその頃だと 考えていいんですか? 竹宮 だいたいそうじゃなかったかなと思いますよ。やっぱり大島さんの変貌とい うのが他の作家にショックを与えたと私は思ってますけどね。その頃の若い人たち にね。それまでは何だかんだ言っても普通のマンガのコマ割りのしかたをやってた。 それこそ三段ぶち抜きのスタイル画があっても、それほどの変化はなかったです。 ああいうふうに「心情を描く」っていうことを始めたのは、彼女が最初だな、とい うふうに思います。 −でも、ある意味で三段ぶち抜きのスタイル画があるから、それも生まれてきた、 というところもありますよね。あれは言ってみればストーリーと関係ないですから。 そういうふうにストーリーと関係ないけれど、ある種、無意識のうちに全体の雰囲 気みたいなものをつくりあげる手法、というか素地があった。 竹宮 だから、読者がいいんだったらOKなんだ、っていう掟破りが三段ぶち抜き から始まった気がするんです(笑)。それはそれですごく意味があるっていうか。 少年誌はその掟を破ることがほとんどできないままに、今に至っています。でも、 少女マンガはとにかく掟破りをする。みんなが見たいものなら、なんでもOKだ。 初めてのことでも何でもあり。もうほとんど無法地帯(笑)みたいな状態なんです ね、少女マンガっていうのは。 なかなか、いろいろと面白いことが語られていて興味深い。 まず、現在の少女マンガの自在なコマ割というのは、少女マンガの実作者の立場から言え ば、大島弓子の影響が大きかった、ということが語られている。 これは、男性のマンガ批評家たちの本で見る「少女マンガ」で、主に問題になるのは、萩尾 望都があげられるのと対照的だ。実際には、少女マンガ家にとっては、大島弓子から与えられ た影響がかなり大きかったことがわかる。 「少年誌はその掟を破ることがほとんどできないままに、今に至っています。」というの も、その通りだと思える。現在も、少年誌は、さらに「読みやすさ」の追求に走っているよう に見える。 「少女マンガはとにかく掟破りをする。みんなが見たいものなら、なんでもOKだ。初めて のことでも何でもあり。もうほとんど無法地帯(笑)みたいな状態なんですね、少女マンガっ ていうのは。」というのも面白い言い方で、少女マンガの特徴を見事に言い当てている。 少女マンガの場合は、もともと、その成立当初から、石ノ森章太郎などは、明確な意識を持 って、少年誌ではできない実験をやっていたと思う。それらの表現の実験の影響を受けなが ら、もともと感覚的な少女たちが自己表現としてのマンガを描き始めた。 「花の二十四年組」(実際には、竹宮惠子たちが自分たちで名前をつけたということらし い)以降の、<ワク線、フキダシ、画像、効果線>表現を高度化させた作品は、少女マン ガに現れた。少年誌では、それは不可能なことだった。 また、話は逸れてしまうが、夏目房之介や、それ以外でも、マンガ批評の人たちが、分析の 対象にあげるのが、少年マンガである理由を、ここに求めることもできるだろう。少年マンガ は、「読みやすさ」を追求しているために、「視線移動」などのコマの「分析」がしやすいの だ。また、同様のことだが、そのために、アニメや映画との比較がしやすいのだ。 だが、実際には、マンガ独自の表現を求めるとすれば、少女マンガの方を言及しないとおか しいし、少女マンガが解析できなければいけないはずだ。 さて、さしあたり、萩尾望都の『トー間の心臓』の画像から始めることにする。本当は、連 続的に、この画像から、どのように少女マンガの<線>が変容していったのか、をたどること が理想なのだが、僕には、それほどの少女マンガの蓄積はない。 ただ、かろうじて「花の二十四年組」の達成から、その問題意識において、<線>がいかに 変容していったか。それを、点と線で結ぶことをやってみたい。

萩尾望都の画像は、<コマと画像とフキダシと効果線>の緻密な融合の表現と見ること ができる。マンガを「言葉の層(意識を介在させて読む)」と「画像の層(意識を介在させず に、視覚として読む)」との二重性として捉えるならば、これは、意識と無意識の層との微細 な融合なのだ。 これらの表現を、<無意識の前提(無意識の影響)>として取り込んで、次の世代の少女 マンガ家の<線>が出現していくことになる。 たとえば、その流れを、陸奥A子や、太刀掛秀子の<線>の達成の中に見ることができる と考えられる。

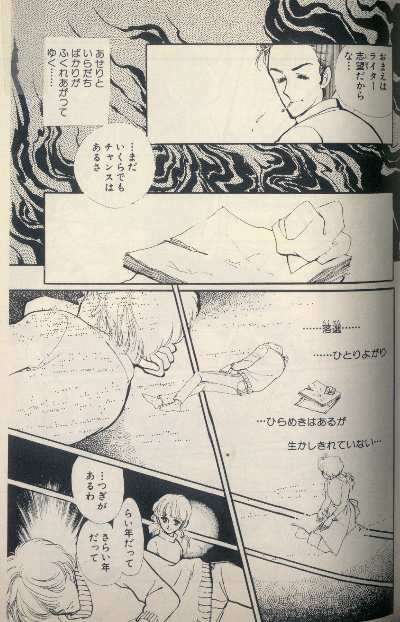

たまたま、引用した、という以上のものではない。太刀掛秀子の画像の、どこを取っても、 こういう画像をすぐに見つけることができる。 ある意味では、しつこい画像だとも言えるだろうが、作者にとっての必然で描かれている画 像であると感じ取ることができる。 下半分では、ワク線が画像を横切っていて、不安定な心理や関係の状態を表しており、同時 に、効果線の表現にもなっていることがわかる。 また、陸奥A子も、興味深いコマを描いている人だ。

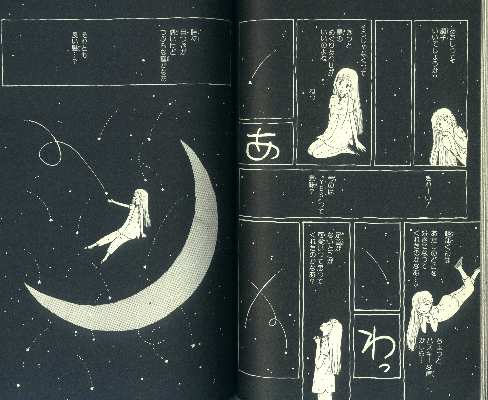

主人公の女の子が、夢見心地になっている画像だ。「夢見心地」になっている感じがとても うまく表現されていると思う。うまいのは、台紙自体を星空にしていることだ。背景を星空に しているのではなくて、「世界そのものが星空」のような空間として描かれている。 「あ」や「わっ」は、コマの線でありながら、同時に、フキダシになっている。 この場合、コマの線も、同時に効果線になっていると思える。 このふたりは、典型的に、萩尾望都や、大島弓子の達成を、<線>の無意識として受け取 って、自己の作品世界に取り込んでいることがわかる。だから、この人たちにとっては、壮大 なSFのストーリーや、複雑な関係の世界は、表現の対象となっていない。自分たちの日常で 感じている感覚を微細に描きたいという欲求があるだけだ。 この表現の流れを究極まで持っていったのは、紡木たく、だと思う。

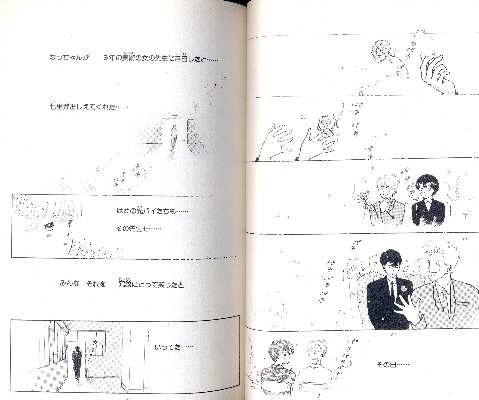

この画面では、ワク線が、ほとんど使われていない。ワク線は、途中で途切れて表現される だけだ。ワク線は、同時に、効果線の役割を果たしていることになる。登場する人物の画像も 薄く、輪郭が途切れている。人物の画像さえも、効果線と同化しているのだ。フキダシは使わ れていなくて、すべて、女の子の「独白」のセリフがあるだけだ。 すべてが効果線になっている表現だ、と言っていい。 紡木たくのマンガには、画像で<音を表現したい>、という欲求があるように見える。 その音の中には、尾崎豊の「歌」も含まれるし、心の「音」も、心臓の鼓動の「音」も含ま れるし、沈黙という「音」も、含まれている。この人が本当に表現したいのは、「音」なん じゃないか、と思わされる。 かつてどれかの本で、高橋源一郎が、「どこが面白いのか教えて欲しい」と言っていた記憶 がある。その気持ちはわかる気がする。高橋源一郎は、とことん「言葉の人」だから、紡木た くの作品は、彼の理解を超えていたのではないだろうか。意味としてだけで読んだら、薄い内 容として読めてしまう。でも、マンガの<総合性>として読んだら、本当は、とてもすごいこ とをやっている人なのだ。 普通、マンガは、フキダシのセリフを中心で読んでいる。でも、紡木たくには、フキダシ以 外の言葉の方が重要なんだ、という認識があると思える。フキダシのセリフは、ただの会話の 言葉に過ぎない、と。空白が、最高の言葉だ、という描き方をしていると思える。だから、画 面に白い部分がとても多い。これは、文章で言えば、「行間」にあたっている。普通のマンガ は、物語(言葉=フキダシのセリフ)中心だから、それに慣れている人には、読みにくいので はないか。 画像の特徴として言えば、<線>の輪郭性を、極端に減らしている。 マンガの絵は、輪郭を表している。絵なのだから、当然だ。これは、いわば、マンガの大前 提なのだ。 紡木たくは、この輪郭を極限まで減らしていく。顔の半分くらいしか描いていない。 もちろん、描いていない部分は、無いのではなくて、見る人の「脳」が自動的に埋めている わけだから、問題はない。しかし、不安定な印象は受ける。 ところで、「音」には、輪郭は、ない。「音」は、輪郭ではなくて、直接、内面の表現にな っている。 だから、輪郭線が少なくなっていくと、「音の感じ」の表現に近くなっていくのだと思われ る。それが、紡木たくの<線>による「音」の表現になっているのだと思う。 マンガの中で一番、輪郭の度合いの強い線は、コマの線(ワク線)だ。 そこでも、紡木たくは、輪郭性を減らしている。コマの数が少なくして、コマの無いシーン を多用している。コマをわざと、点線にして、途中から消していって、「フェードアウト」の ように表現しています。 視覚の場合、目を閉じたら風景は消える。しかし、「音」は、聞こえている。無意識だけど も聞いている。そんな表現によって、「音」を画面に留めることに成功している。 その表現が、思春期の女の子の感性を表現するのに、合っているということだと思える。そ こは、相当意識してやっていると思う。 基本的には、「花の二十四年組」のマンガ表現の問題は、紡木たくで、完結していたと言っ ていい。これ以上に、<線>の同一化をしてしまうと、画面が「白く」なり過ぎてしまって、 マンガではなくなってしまう、というところまで、紡木たくは実践したのだと思える。 ただ、この問題を、さらに遠くまで引っ張っていって見せた人がいる。 それが、冬野さほ、だ。 初期の作品を見ると、この人は、紡木たくのマンガに影響を受けていることがよくわかる。 だが、冬野さほは、終わったかに見えていた、表現上の可能性に、さらに新しい次元が可能 であることを実践して見せた。 冬野さほがやったのは、ワク線の拡張化だ。 紡木たくが、ワク線を消すことによって、効果線化したこととは<反対>に、ワク線を強化 することによって、効果線を兼ねることができることを発見したのだ。 それは、効果線とワク線を同化させることによって、画面全体をひとつのデザイン画のよう にして描く、という斬新な方法だった。

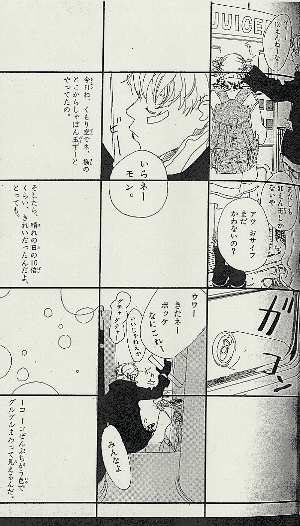

画像もフキダシも、ワク線が横切っている。今まで、マンガの表現上の「約束」では、そん なことはされたことがなかった。作品の中で、表現された前例はありえるが、これほど大胆に 意識化されて描かれたことはないと言っていい。 ここでやられているのは、普通のマンガの描き方とは反対の方法なのだ。最初に格子状の線 を引いておいて、そこに、画像やセリフ(フキダシ)を入れているのだ。 この画像では、コマの線自体が、コマの線を超えている。 コマの線が画像をも横切っている。 また、格子状の線が、フキダシの役目もしている。 格子状にしているために、全体としてひとつの絵という印象も持たせている。 表現としては、<断片でつながれた心のイメージ>の表現になっている。つまり、格子状の 線は、効果線でもあるのだ。 戦後のマンガは、<線>を、ワク線・画像(人物・背景)・フキダシ・効果線、といように 使い分け(分化させ)て描いてきたわけだけれども、このマンガでは、これらの線の要素が、 すべて同一化されていることになる。 ○ 僕のマンガ論では、ワク線というのは、マンガの「最大の空間性(=最小の時間性)」とい うことになる。 今でもそれでいいと思っているが、冬野さほは、ワク線を、同時に感覚を表現する方法の ひとつに変えて見せていた。萩尾望都や、大島弓子から始まり、紡木たくによって極限化さ れるのだが、ワク線を、効果線としても使うことは、それ以前になされてはいた。 しかし、ここまで意識化されて、明確に、表現のひとつとして描かれたことは、かつてなか ったと言っていい。 「少年マンガ」では、たぶん、出現不可能だし、世界にも類例がないんじゃないだろうか。 日本の少女マンガの<線>の累積だけが、可能にした作品(作者)だと言えるのではないか。

このマンガは説明できないと思われる。 驚くべきことに、冬野さほは、この独特の表現を、さらに伸ばした作品を描いている! 方眼紙の上にマンガを描いている作品がある。印刷したものにも、方眼紙の網目が残ってい るので、明らかに意識して描いている。 これにも、とても意表を突かれて、驚いた。 僕は、マンガの最大の空間性は、コマのワク線だと思っていて、これ以上は無いと思ってい た。だが、まだ台紙自体に効果を持たせることが可能だったわけだ。 バロン吉元が、作品の表紙の下絵に「競馬新聞」を使ったのは知っていたが、この人の場合 は、方眼紙だ。それ自体では、まったく意味を形成しない。しかも、ストーリーの全編にわた って、方眼紙が使われている。 この効果を使うことで、今までのマンガとは「逆」の意識が生まれてくる。 三次元のものを二次元で表現するのが、マンガであり、これもマンガの大前提だ。 読者は平面(二次元)の画像を読んで、頭(脳)の中で、三次元やイメージに変換する。目 で読んでいるのではなく、「脳で読んでいる」わけだ。 それが普通なのだが、方眼紙の網目があると、そうはならない。 白紙に描いている絵だったら、脳が画像を立体に変換するのだが、方眼紙の網目があると、 脳が立体的なイメージを再構成しにくい。視界の中にあるのは、あきらかに「紙の世界(方眼 紙)」なのだから。 それで、「向こう側」に、二次元(平面)の世界がちゃんとあって、そこでマンガの世界が成 立している、という印象があたえらる。これも、普段、マンガを読んでいる読み方の、逆をつ いている、と思える。 つまり、僕は、コマが最大の空間性(=最小の時間性)だと思っていたが、さらに向こう側 に、「台紙とは何か」という問題があったわけだ。冬野さほは、はじめてその可能性を、僕 に教えてくれた。 つまり台紙というのは、マンガにとっては、<世界そのもの>を指していることになる。 「白紙」の紙に描くのが当然だと思っていたので、僕も意識したことがなかった。 冬野さほの達成は、見事という他はない。 ストーリーとしては、「生活のちょっとしたズレの中」にドラマを見出す人、ということ で、そんなに内容は他の少女マンガと変わらない。でも、その表現方法はすごいものだ。確実 に、マンガの表現史に残る人だ。 岡田史子もそうだし、紡木たくもそうだが、この人たちの作品は、必ず、戦後のマンガ表現 史のひとつとして残ると思う。でも、マンガ批評の本で、この人たちをちゃんと評価している ものは、僕は読んだことがない。 |