僕は、欧米や、日本における線の歴史について、ほとんど何も知らないと言っていい。 僕が頼りにしている「専門書」は、須山計一の『漫画博物誌日本編』と『漫画博物 誌世界編』と、ジェラール・ブランシャールの『劇画の歴史』だけだ。当然のことだ が、この三冊は、それぞれよくできた本ではあるが、もともとその筆者のマンガの考え方 によって、網羅されたものだから、僕の関心に沿ったものではない。 そういう意味では、もともと無謀なことをやっているわけだ。 本人としては、そんなことは百も承知だ。 僕は、ここでは、知識の該博さ・正確さや、見聞の広さを語ろうとしているわけではな い。僕が辿りたいのは、<線>という統一的な視野に立った、マンガにおける<線>の< 前史>なのだ。 山村浩二は、『アニメーションの世界へようこそ』の中で、日本における「連続漫 画」の起源について、こう言っている。 絵の中に時間を描く − 日本の絵巻物 奈良の法隆寺の「玉虫厨子絵」は、国宝に指定されている小さなお堂のよう な形の玉虫厨子の台座の脇に描かれていた絵です。西暦六〇〇年ごろ、今から 一四〇〇年ほど前に描かれたものです。 そこには、お釈迦様、そのお釈迦様が落ちてくるところ、そして倒れるとこ ろが描かれています。同じ画面の中でべつの時間が同時に表されているのです。 その後発達した絵巻物でも時間が変化するシーンが描かれていますが、それよ りはるか昔に、釈迦の逸話を一つの画面の中で物語的に表している、非常に珍 しく、アニメーション的な要素を含んだ、たいへん先駆的な美術品です。 日本においては、欧米のような、ワク線で区切ることによって、時間を分節化すること はなされていない。基本的には、「絵巻物」のように、同じ画面に、違う時間を同時に表 現することで描かれる。この場合、時間の分節化は、見ている側が判断して補っているこ とになる。 そして、日本は、この「絵巻物」の時間表現の形式が早い段階で見られながら、そのま ま明治まで高度化することなく、続いていった。欧米のように、途中で、コマが描かれ、 フキダシが線として分化されることはなかった。これは、日本の大きな特徴だと思う。 僕は、「鳥獣戯画」についてもほとんど見たことがない。教科書に載っていたのを見た くらいだ。どのようなものだったか、引用から想像するしかない。 さいわい、山村浩二の本の中にわかりやすく語られている箇所があった。

一〇五三〜一一四○。)の筆になると伝えられ、甲・乙・丙・丁の四巻があり ます。自由で動きのある描写、動物を擬人化して、当時の世の中を批判したり、 動きの軌跡を流れる線で表したり、声を線で表現するなど、漫画、アニメーシ ョンの先駆をなす作品として有名です。 日本の絵巻物では、一つの長い画面の中に、同じ登場人物がいろいろな場所 に描かれています。これは西洋の美術のリアリズムの理論でいいますと、「同 じ時間の同じ場所に同じ顔をした人間がいる」ということになってしまいます。 しかし日本の絵巻物は、右から少しずつ巻き取りながら順々に絵を見ていくの で、「この人物が、ああ、今度はここへ来て、これがあって…」という時間的 な流れが平面の中で表されていくわけです。このように、物語を絵の中で順を 追って表現する方法は、日本の絵画の中では非常に早い時期に芽生えていまし た。(『アニメーションの世界へようこそ』) 日本の場合、コマの線は、分化しなかった。フキダシ線も、分化しなかった。画像の線 と、効果線(動線)や、声を表す線などが表現されることはあったが、それらと画像との 境界はあいまいなままだったと思われる。 日本において、何故、<線>は、ワク線や、フキダシ線のような明確な分化が達 成されないままになったのか。 現段階では、謎として残しておく他はないと思われる。日本の文化の全般的な特徴の ようにも見えるし、<アフリカ的>な段階の要素を色濃く残しながら、<アジア的>な段 階で「停滞」している日本の特徴のようにも見える。 だが反対に、「停滞」のために、既存の<線>(主に、輪郭線)が、充分に洗練され、 いろんな線の要素が溶け込んだ状態で、江戸時代までに高められていたと考えられる。 浮世絵の<線>が、ヨーロッパに影響を与えたように、だ。 山村浩二によれば、西欧では、ルドルフ・テッファーという人が、近代的なマンガの形 式を初めて確立したことになっている。 これは、『劇画の歴史』(ジェラール・ブランシャール)でも同じことだ。『劇画の歴 史』では、テプフェールと表記されているが、同一人物だと思う。 変化を描く そういう中で、スイスの画家、ルドルフ・テッファー(一七九九〜一八四六) が、はじめてコマ割りで時間、物語の流れを作るという表現をしました。 横流れで物語を作っていくことを「コミック・ストリップ」というのですが、 この描き方そのものはもともとありました。これは、いくつかの場面を同じ画 面に描く方法でしたが、さらにコマで割ることで流れを作って変化をつけてい く、ということを最初にやったのが彼だと言われています。要するに現代の漫 画の元祖のような絵なのです。漫画の祖先と言えるもう一つの理由は、それま での挿絵や物語絵より、簡略化して、素早く描いている点です。(『同前』) (一七九九〜一八四六)と言えば、日本では、江戸時代の末期にあたっている。 ルドルフ・テッファーによって、近代的なマンガの形式が実現された。 さしあたり、誰が先にやったか、というのは、ここでは問題にしない。それを特定する ことは、エネルギーが要る割には、あまり重要なことだとは思えない。 それよりも、この時期に、マンガの形式が、<発見>された(明確に、形式として意 識化され、確立された)、ということが重要なのだ。

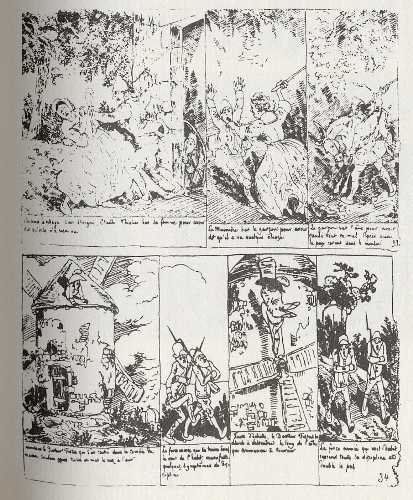

これを見るかぎり、テッファーがマンガとして実現したのは、ふたつのことだ。 ◎ひとつは、コマで時間を分節化して、ストーリーを表現する方法だ。これは、あき らかに自覚的に描かれている。 ◎それから、もうひとつは、マンガの人物などの輪郭<線>が、マンガの形式に見合った ような、デフォルメされた線として実現された、ということだ。 ◎また、この画像で見るかぎりは、まだフキダシ線は取り込まれてはいない。下の欄に、 説明のように、言葉が添えられているだけで、この部分は、まだそれ以前の「絵物語」の 段階の名残を有している。効果線のようなものも採用されていない。 フキダシ線・効果線・ワク線・画像線が、明確に(<線>として意識化されて)分化 されて、コミックとしての表現になるには、もう少し時間が必要だった。 ○ 既に見てきたように、日本では、江戸末期に至るまで、フキダシの線や、ワク線は、自 覚的には発見されないままにやってきた。時間表現も、同一画面に描く方法から発展する ことはなかった。 だが、それだけ、画像の線の中に、時間も空間も込めるようになった。線を分化させ るのではなく、画像の線の質の中に、それらの要素を込める方向に発展したのだと 思われる。 明治時代になって、外国からコミックの形式や、リアリスティックな線の描写がやって きただけだ。日本の<線>の豊穣さは、それらの形式を取り込みながら、自分たちの表現 に見合うように取り込んでいくことができた。 (この項、つづく) |