……自閉症は、動物から人間へいたる道の途中にある駅のようなものだ。…… V・S・ラマチャンドランは、『脳のなかの天使』の中で、次のような妥当な疑問を提出して いる。 ○ 1・ホミニン(化石人類を含めた人類)の脳は、およそ三〇万年前にほぼ現在の大 きさに達しており、知的能力さえも、ほぼ現在のそれに到達していた可能性がある。 にもかかわらず、人間に特有とみなされている属性の多く――道具製作、火起こし、 美術、音楽、本格的な言語など――が出現したのは、それよりはるかにあとの七万 五〇〇〇年前頃だった。なぜだろうか? そんなにも長い潜伏期間に、脳は何をし ていたのだろうか? 潜在していたそれら多数の能力は、なぜ開花するまでに、そ んなに長い時間がかかり、なぜ、突如として開花したのか? 自然選択の対象にな るのはすでに発現している能力だけで、潜在しているものが選択されることはない。 とすると、そうした潜在能力は、そもそもどのようにして形成されたのだろうか? ○ 人類の脳は、三十万年前には、すでに現在の大きさになっていた。その段階で、すでに知的能 力を持っていたと考えられる。しかし、人類が「道具」「火起こし」「言語」「芸術」などを行 うようになったのは、七万年くらい前に過ぎない。 それでは、人類は、この気の遠くなるような長い「数十万年の空白」の間、一体、何をしてい たのだろうか? この「二十数万年」のズレは、一体、何を意味しているのか。 ひょっとすると、このズレは現生人類とネアンデルタール人の間のズレを象徴しているのかも しれない。常識的に考えれば、その空白の時間は、人間の脳が「動物段階」から「人間段階」へ 移行するための「準備期間」「調整期間」として必要なものであったと考えるのが妥当だろう が、それではその時期に、人間の内側で、何が、どのように「調整」されていったのだろうか? それを知ることはできないものだろうか? ○ 「空白の二十数万年」について、もう少しイメージを膨らませておきたい。 吉本隆明は『言語にとって美とはなにか』の中で、エンゲルスの文章(「猿の人類化への労働 の関与」)に触れて、次のように書いている。 ○ これが、エンゲルスが言語の起源についてのべたもっともまとまった個処であるが、 ここから労働が言語の起源をなすというもんだいをひき出すことは、エンゲルスが微 妙な不確実なことばで言わねばならなかったこと、すなわち「何事かを言はなくては ならぬまでになった」というもんだいを無視するにひとしい。何ごとかを言わなくて はならぬまでになったとは、人間が人間的な意識の自己表出の欲求をもつようになっ たということを意味している。エンゲルスはもちろん、このもんだいをはっきりとつ かまえてはいないし、またつかまえる必要もない個処であった。かれはここでは、労 働の発達が、必然的に相互扶助、共同的協力の場面を増加させ、それが器官の進化を つうじて言語の発生をうながしたことを指摘すればよかったのだ。しかし、労働の発 達が言語の発生をうながしたことと、うながされて言語を人間が自発的に発すること とのあいだには、比喩的にいえば千里の径庭がある。 ○ 「労働の発達が言語の発生をうながしたことと、うながされて言語を人間が自発的に発するこ ととのあいだには、比喩的にいえば千里の径庭がある。」 吉本隆明の言う「千里の径庭」は、ラマチャンドランの「二十数万年の空白」と対応してい ると言っていいと思う。 また、『心的現象論』の中には、次のような箇所が見受けられる。 ○ いったん人間へと<類別>された原初の人間は、ながい時代を暗鬱のうちに過ごし た。この暗鬱は人類が人間であることを、まったく受容するまでの時間であった。こ の時間のある途上で、原初の人間は身体像を表出したのである。 ○ この「暗欝」の期間が、ラマチャンドランの言う「空白の二十数万年」にあたっているのでは ないだろうか? ○ ラマチャンドランと吉本隆明が想定している、動物段階から離脱して、自己を人間として<類 別>する(※自己を二重化する)ことができるようになるまでの、気の遠くなるような長い未明 の時期を、ここでは、人間の<中間>の段階と想定しておくことにする。 動物段階から離脱して、人間へ移行する<中間>的な状態……。 自分たちは、他の「動物」とは違う(らしい)が、「人間」とまでは<類別>できていない… …。 そんな状態……。 この時期は「自閉症優位の状態」であったと見なすことができるのではないか、と僕には思わ れる。 僕には、吉本隆明やラマチャンドランのような巨大な知性があるわけではない。 ただ一介の、高校教員に過ぎない。 僕にあるのは、かつて養護学校で、自閉症や知的な遅れや、肢体不自由や、心身症の子たちと の日々の体験(繰り返し)だけだ。 どこまで行けるか、やってみなければわからない。 「二十数万年」の空白の時期に、人間は、何をしていたのか? 現在に生きている自閉症者の能力からヒントを得ることができるとして、(※いろんなものを 捨象して)さしあたり、僕が言えることが二つある。 人間が、動物段階から離脱するにあたって「特化」した能力は、ひとつは「過剰特異性の感覚 (主に視覚)」であり、もうひとつは「感覚(主に視覚)で考える思考」だと思う。 自閉症者特有の世界の見え方に、「過剰特異性」の感覚というものがある。 「過剰特異性」の感覚自体は、動物も持っているものだ。 たとえば、犬は「過剰特異性」の嗅覚を主に使って、世界を感じている。 人間の場合は、「視覚」を使う度合いが強いと言える。 「過剰特異性」の視覚とは、「細部に焦点が合う視覚」だと言い換えてもいい。 ここでは、わかりやすくするために、自閉症の切り絵画家・上田豊治の切り絵を引用する。

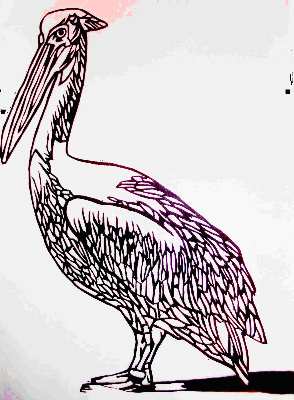

物の切り絵が見つからないので、僕(松本)が生徒用に(※上田さんに許可をもらって)アレン ジしたものを引用している。本物はもっと微細に切られているし、背景には常盤公園の風景が緻 密に切り取られて描かれている。 上田豊治は、「スケッチ」をするのではない。見たものを「記憶」しておいて、「写真」以上 に正確に「再現」することができる。カッタ君と公園の風景を、実物を見ながら描くのではな く「写真記憶」(直感像記憶)として頭の中に保存しておき、それをいきなり「線」に起こすこ とができるのだ。同じような能力は、放浪の画家・山下清にもあったと思う。 この見え方が「過剰特異性の視覚」の見え方だ。「見ている」のではなく、微妙な細部に焦点 が合って、すべて「見えてしまう」のだ。 この見え方が、上田豊治にとっての「普通」なのだ。 ところで、僕たち(定型発達)だったら、どうだろう? 「カッタ君」と聞いて、思い浮かべる映像は、次のようなものになるだろう。

上田豊治の絵と比べると、この絵は、すでに抽象化されていることがよくわかる。 僕たちも本当は、カッタ君が「眼」に写っているときの像は、上田豊治の切り絵のように見え ているはずなのだ。 だが、カッタ君を見た時に、すでに無意識のうちに、余計な情報を削ぎ落としてしまってい る。上田豊治のように見ようと思ったら、相当意識して、細部を観察しないと見えないはずだ。 その代わり、情報を捨て去ることで、自在な線とイメージで、カッタ君を変形することができ るようになるし、アニメにもすることができる。 ○ 「過剰特異性」の感覚は、動物の段階ですでに持っているものだ。 自然状態では、たとえば、ジャングルに隠れている危険な獣のわずかな兆候を見つけ出すこと ができる方が、生存に有利だったに違いない。 ダニエル・エヴェレットの『ピダハン』には、アマゾンの「ピダハン族」と、夜のジャングル を歩いた時のエピソードが書き留められている。 ○ …わたしたちは暗くなってから、彼の小屋からわたしの家へ向かっていた。小屋から 家までは五〇〇メートルほどで、狭い沼のそばを通るジャングルの細い道だった。わ たしは大きな声でカイオアーに話しかけながら、懐中電灯の光を頼りに進んでいた。 カイオアーはわたしのすぐ後ろにいて、懐中電灯など持っていない。カイオアーが突 然わたしのおしゃベりを遮り、低い声で言った。「前のほうにカイマンがいるぞ、見 てみろ」わたしは松の前方をライトで照らしたが、何も見えなかった。 「手に持ってるその稲光みたいなやつを消せよ」カイオアーが言った。「暗くして見 てみるんだ」わたしは指図に従った。今度はほんとうにまったく何にも見えなかった。 「何が言いたいんだ?」からかわれているような気がしてきて、わたしは問い詰めた 「あっちには何にもないじゃないか」 「あるさ、見てみろ!」カイオアーはくすくす笑いだした。自分の鼻より先をてんで 見ることができないわたしの鈍さは、いつもピダハンたちの物笑いの種だった。「あ そこに血走った眼がふたつ見えないか?」 わたしは目を凝らし、そうするうちに確かに三〇メートルほど向こうにふたつの赤 い点があるのだけはなんとかわかってきた。カイオアーによると、あれは小さなカイ マンの眼だという。彼は暗いジャングルの地面から重たげな枝を拾い上げ、わたしを 置いて走りだした。ほんの二秒ほどで枝が何かを叩く音が聞こえてきたが、目には何 も映らない。まもなくカイオアーが笑いながら戻ってきて、殴られて気を失っている もののまだ死んでいないカイマンを、尻尾を持ってぶら下げていた。長さは一メート ルにもならない。小型のカイマンはどうやらカエルやへビを狩ろうと、沼からはい出 してきたもののようだ。命の危険を感じるような大きさではなかったが、それでも素 足に噛みつかれたら指を食いちぎられるか、ひどい怪我を負わされるかしていただろ う! もしわたしがしゃべりながら、調子に乗ってあのまま歩きつづけていたとした ら。 ダニエル・エヴェレットは、典型的な、定型発達の文明人だ。 懐中電灯を持っていても、夜のジャングルではまったく役に立たない。 ピダハン族は、裸眼だが「過剰特異性の眼」を持っている。 暗闇のジャングルの中に光るカイマンの眼を、即座に見つけることができる。「ピダハン族」 は、自閉症者ではないが、ジャングルの生活では、そういう見え方をした方が、生存がしやすい のだ。 文明人エヴェレットは、風景を抽象化して、「全体一般」として見ている。細部まで見ること ができていないから、カイマンの眼を見つけることができない。ピダハン族に注意されていなか ったら、ケガを負っていた可能性が高い。 それでは「過剰特異性」の視覚が、現代の自閉症者に発現すると、どのように見えるのだろう か。 ○ 何か小さなことに没頭せずに、ただそこにいるというのはギャビンには難しいので す。ある日、レストランで彼が「きみに今、何が見えているかい」と聞くので、「通 り過ぎる人、たくさんの車、あなたの顔と私の飲み物」と答えました。ギャビンには ずっと多くのものが見えていました。ナンバープレート、レストランの看板、テーブ ルナンバー、犬、テーブルクロスについたマーク、ほくろのある男、ひげが生えてい るように見える女、落書きなど。彼に見えているものだけで何ページにもなりそうで す。間違いなくギャビンの方が細部まで見ています。もっとよく見ろと言われれば私 にもできるでしょうが、夫とレストランにいるときには、たいして重要でないものに は視線を注がず、私はそのときを楽しみます。 ○ 現代のような刺激の多い社会では、「過剰特異性」の視覚は、かえって「生きにくさ」につな がってしまっている。 (この項、つづく) |