「4Dエコー」から見えてきた胎児の像は、画期的な達成だ。 子宮内の胎児は、多彩な表情を作ることができるし、手の指、足の指も自在に動かすことがで きる。身体も動かし、散歩し遊泳し、行動し、遊び、そして考え、出産してからの生活(精神面・ 行動面)を事前に先取りしてやっているかのようだ。 大まかに言えば、胎児は、全身で、よく感じ、よく動き、よく遊び、そして(たぶん)よく考え ていると言っていい。 だが「4Dエコー」では、胎児の内面までは見ることができない。 そこは依然として、言葉に頼るほかはない。 一部の赤ちゃんたちの中には、自分の胎内での様子の記憶を、言葉がしゃべれるようになって から語る子たちがいる。これは、以前にはありえないと考えられていた(生まれた後から記憶を 作ったにすぎない)ことだが、「4Dエコー」の映像から、胎児の子宮の中での様子を知った今 では、少なくとも「まったくありえない」とは言えない、と見なすことはできそうだ。胎児は、 感覚を持ち、自在な行動で、よく感じ、動いているとは言えそうだからだ。 ○ すこしまとまった話ができるようになった3〜4歳児が話す胎内記憶は、まことに 興味深いものがあります。 この胎内記憶で語られる内容として、「おもちゃで遊んでいた」「何かで遊んでい た」というものが少なくありません。 もちろん、お腹の中にはおもちゃなどはありません。しかし、だからといって、子 どもがありもしない作り話をしている、と決めつけるのは早計というものでしょう。 3〜4歳児は、まだまだボキャブラリーも表現力も乏しいのです。へその緒という言 葉を知らないため、自分がよく知っているおもちゃという言葉で代用したのではない かと考えられます。 「何かで遊んでいた」というのも同様で、おそらくへその緒や足などをさしている のではないかと思われます。少なくとも、4Dエコーで赤ちゃんの様子を観察して いると、そう考えざるをえないのです。 <松本注> 3〜4歳の頃の子供の中には、胎内の頃のことを記憶していて、話してくれる子がいると言 う。もちろんこれは、「後から作られた記憶に過ぎない」と言える面を持っている。だが、ま ったく否定することもできないと思える。 胎児の頃の記憶は、出産すると、急速に失われてゆく。それは、目覚めてから、夢が急速に 失われてゆくのと似ているのではないだろうか。 3〜4歳頃になって言葉を獲得した子供の中で、たまたま胎児期の記憶が残っている子供た ちがいて、それが言葉化されているのではないだろうか。 3〜4歳の頃に、ちょうど「感覚で考える段階」と「言葉で考える段階」が、同在して いる時期(移行期)があるのではないか。 ○ 3〜4歳児は「胎内記憶」といってお母さんのお腹の中での記憶を持っていて、そ れを話してくれることがあります。 たとえば、「お腹の中はピンクっぽい色だった」とか「暗かった」などと表現する ことがあります。そう見えていたのだろうな、となんとなく納得できるものがありま す。 また、出産時の記憶として、「生まれたとき、ピカッとした」という子がいます。 おそらく生まれたとき、ライトの光を見たのでしょう。 ○ <松本注> ① 僕の娘も、小学校高学年くらいまでは「お腹の中にいた頃の記憶がある」と言ってい た。具体的な映像が浮かぶというよりも、「あ、お腹の中にいた頃はこんな感じだった」と 感じる瞬間があるそうだ。触覚として覚えている、ということだろうか。それを聞いたの は、高校生の頃だったが「でも、最近はあまり思い出さなくなった」とも言っていた。 ② 三島由紀夫は、『仮面の告白』の中で、自分には出産時の記憶がある、と書いている。 どう説き聞かされても、また、どう笑い去られても、私には自分の生れた光景 を見たという体験が信じられるばかりだった。おそらくはその場に居合わせた人 が私に話してきかせた記憶からか、私の勝手な空想からか、どちらかだった。が、 私には一箇所だけありありと自分の目で見たとしか思われないところがあった。 産湯を使わされた盥のふちのところである。下したての爽やかな木肌の盥で、内 がわから見ていると、ふちのところにほんのりと光りがさしていた。そこのとこ ろだけ木肌がまばゆく、黄金でできているようにみえた。……(『仮面の告白』) 三島由紀夫の記述は、実際にありえるのではないだろうか。 ○ しかし、お腹の赤ちゃんの〝見る能力〟に関しては、不思議としかいいようのない こともあるのです。 あるお母さんの話では、子どもといっしょにテレビを見ていたところ、その子を妊 娠中に行ったことのある長野県の有名なおそば屋さんが紹介され、子どもが「ここに 行ったことがある」と話したというケースがありました。 また、別のお母さんによれば、たまたま、テレビであるレストランが紹介されてい たとき、子どもが「ぼくはこのレストランに行ったことがあるよ。そのときお母さん が食べていたものも覚えているよ」と、食べていたもののことを話したそうです。実 際、その子を妊娠中に、お母さんはそのレストランに行って食事をしたことがあった そうです。 その後は、そのレストランに行くことはありませんでしたから、その子が話してく れたことは、お腹にいたときのことを話しているとしか考えられないとのことでした。 そのときにお母さんが食べたものもちゃんと言い当てているので、あとから想像した ということでは説明できません。 お腹の中にいた赤ちゃんが、なぜお母さんが行ったおそば屋さんやレストランを覚 えていたのでしょうか。テレビの画面に映った建物や店内の光景を見て、「ここに行 ったことがある」というのですから、お腹の中にいても、外の世界が見えていたとし か言いようがありません。 胎内記憶として「おへその穴からパパを見ていた」「おへそから外が見えた」とい う子どももいます。 ほんとうにおへそから外の世界を見ていたかどうかはわかりませんが、どうやらお 腹の赤ちゃんには、外の世界が見えるようなのです。 これは、私たちに備わっている通常の視覚ではちょっと考えられないことです。 ○ <松本注> 3から4歳児の胎内記憶では、お腹の中で、お母さんの映像が「見えた」と言う。さすがに僕 には「わからない」と言う他はない。 ただ、この母親と胎児との関係は、ジツコ・スセディックが『胎児はみんな天才だ』の中で、 自分の視覚イメージを胎内の赤ちゃんの伝える方法を使っていたと語っているのとよく似てい る。 ○ 私たちの胎内教育のポイントは、この教え方の独自性にあります。 たとえば「あ」の読み方や綴り方を教えるとき、何度も正しく発音しながら、そ の文字を指でなぞっていきます。このとき「あ」の形や色を心に焼きつけるように 強く視覚化することが肝心です。これによって、あなたから発せられる「あ」とい う文字のメッセージが赤ちゃんに伝わり、赤ちゃんは脳でそれを理解し、記憶する のです。 最初は少しむずかしいかもしれませんが、何度か繰り返すことによってそのコツ をマスターできるはずです。このことは、胎児への教育すべてにおける神髄となる ものですので、生半可にすませないでください。 ○ <松本注> 母親の見たイメージが、そのままの形で胎児に伝わっているとは確認はできないだろう。だ が、ジツコ・スセディックの方法は、前述のネイティヴ・アメリカンの人たちの胎教の方法と、 とてもよく似ている。 母親の視覚イメージが、何らかの形で、胎児に伝わるのかもしれないし、母親と胎児が共有す る感覚イメージの世界があるのかもしれない。その記憶は、出生してから急速に失われるが、何 人かの胎児はそれを覚えていて、言葉を獲得する過程で、翻訳しているのかもしれない。 赤ちゃんは、母親の胎内で、抽象的な言葉で考えているわけではない。感覚を元にして、「感 覚で考える」ことを、二十四時間やっているのだと言えるだろう。前出の「胎内記憶」のある子 たちは、その頃の思考の名残が残っているのだと思われる。 僕が知る限りで、とても鮮明な形で、「胎内記憶」を保存している人に、真名井拓美という人 がいる。 ○ 乳児の知覚の不可能性の根拠とされているのは、神経接続を保証する髄鞘が形成さ れていないことである。そしてこれは、胎児が思考するとはありえないという臆断の 理由にもなっている。しかし、筆者自身の胎児時代を振り返っても、たとえば、自分 の両腿の間に何か太くてダラリとしたもの(へその緒)が垂れているのが胎内の暗闇 中でも感知されたとき、この物の正体についてあれこれ考えたのである。従って、六 カ月から三歳までの幼児に「言葉と物が絶対的に区別されているわけではない」とい うのも間違っている。胎児だった筆者は、腿の間にダラリと垂れている何か細長い物 に関して、内なる言葉で思考していたのだから。 また、胎内で意識が最初に目覚めた時期には、はじめから<私>という意識はあっ て、その後消えることなく持続した。… ○ 真名井拓美は、胎内で「へその緒」を触っていた「記憶」があると言う。 そして、その何かわからない「細長い物体」を触りながら、「内なる言葉」で思考していたと 言う。 これは、「記憶」というよりも、その時に触っていた「触覚」が残っている、というべきも のだろう。 「内なる思考」も、抽象的な思考ではなく、その時の感覚の手触りが残っている、と言うべ きものではないだろうか。 科学的には、真名井拓美が言っていることは、「ありえない」と無視されるに違いない。胎児 には、「髄鞘」が形成されておらず、そんなことを記憶する能力も、考える力もないはずだ。 「後から作った記憶に過ぎない」と。 僕には、どちらとも言えないのだが、たとえば、A・R・ルリヤの『偉大な記憶力の物語』に は、記憶したものを忘れることができない男が出てくる。1度目にしたものは、鮮明に覚えてし まって、忘れることができない。真名井拓美が胎児期についての、驚異的な記憶の能力を持ち合 わせている人間であることは、ありえないとは言えないのではないだろうか。 少なくとも、真名井拓美の記述は、「胎内記憶」のある子どもたちの記述とも、「4Dエコ ー」で外側から見えてきた胎児の姿とも、無矛盾であるように見える。 胎児にとっては、母親の子宮の中が、全世界だ。 世界は羊水で満たされており、身体を動かすと、水の抵抗で身体感覚を知ることができる。外 界からは、音や光が、五感を通じて入ってくるし、内側からは、へその緒を通して、栄養分や母 親の感情(あるいは、イメージ)が直接的に伝わって、身体の内側に入ってきている。 この状態をもう少し詳述しておきたい。 芹沢俊介の講演を読んでいたらこんな箇所があって、興味を引かれた。 ○ 「人間をどうとらえるか」、僕はすごく単純に考えてきました。「人間を「ある」 と「する」の二重性として捉えよう」というのが僕の考え方になります。「ある」と いうのは、「いまここにいる」ということなんです。「いまここにいる」、これが人 間のベースです。「いまここにいる」人間が何かを「する」んです。「する」は、英 語では「Doing」「ある」は「Being」です。この「ある」とか「する」という考え方 を示唆されたのは、イギリスの精神科医のドナルド・ウィニコットという人からです。 ウィニコットに「ある」と「する」という視点をもらった。ウィニコットははっきり と「ある」が「する」に先行しなければならない」という言い方をします。「ある」 は別の言い方をしますと「存在している」ということです。存在するということで、 存在していることが前提であって、その存在していることの上に、初めて「する」が 来ます。行為とか動作とか行動というものが乗っかるんだっていう考え方なんです。 ○ ウィニコットという人は、僕は読んだことがないのだが、とてもわかりやすい人間把握の仕方 で感心させられた。小児科医としては、子どもにも親にも、わかりやすくて説得力のある説明を しなければならないのだから、とてもよい把握だと思う。 人間は、「ある」と「する」によって、二重に規定された存在であり、その二重性では、「あ る」が常に「する」に先行する、と。 ウィニコットの捉え方は、とても明快だ。 ここまで胎内期の胎児の様子を見てきた記述から言えば、「ある」は、「3・胎内の記述(感覚 編)」に対応し、「する」は、「4・胎内の記述(行動編)」に対応していると言えるだろう。 まとめてみると、 「ある」―「胎内段階の記述(感覚編)」 「する」―「胎内段階の記述(行動編)」 ということになる。 人間は、「身体」の活動を通して、外界に働きかけ、それによって、対象を内在化(了解化) してゆく存在だ。この二重性の規定は、吉本隆明『心的現象論序説』の概念にも対応させること ができると思われる。 ○ そのためには心的な領域をささえる基軸をみつけだすことが必要である。さしあた って、わたしたちはひとつの仮説をもうけることにする。その仮説は、生理体として の人間の存在から疎外されたものとしてみられる心的領域の構造は、時間性によって (時間化の度合によって)抽出することができ、現実的な環界との関係としての人間 の存在から疎外されたものとしてみられる心的領域の構造は、空間性(空間化の度合) によって抽出することができるということである。 ○ 吉本隆明は、人間の心的領域を「二重性」として規定している。これはとても画期的なことだ と僕には思えるのだが、不勉強なのでそれ以上は言わないことにする。 僕が理解する限りでは、「生理体としての人間の側面から疎外された領域は、心の時間性が対 応し、現実的な環界との関係の側面から疎外された領域は、心の空間性が対応している」、とい うことになる。 この二重性から疎外され、どちらにも還元されないままに、成立しているものが、<心の総体 >だと考えられる。 そうすると、 「ある」―「胎内段階の記述(感覚編)」―「時間性」 「する」―「胎内段階の記述(行動編)」―「空間性」 という図式が想定できそうだ。 吉本隆明の描いた図式は、こうだ。

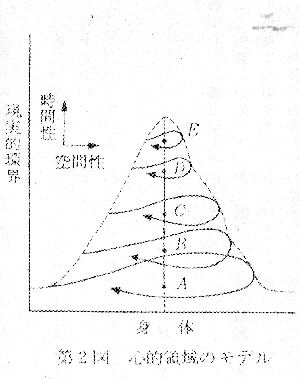

縦軸には、環界が取られ、横軸には、身体が取られている。 「A→B→C→D→E」と行くに従って、高度化(抽象化)していく。感情で言えば、Aに「衝 動」を想定すれば、Eには、理念が対応するし、感覚で言えば、Aに嗅覚を想定すれば、Eに は、視覚や聴覚が対応することになる。縦軸の「現実的環界」にはウィニコットの「ある」が対 応し、横軸の「身体」には、ウィニコットの「する」が対応すると考えられる。 ただ、胎児の世界を想定すれば、この図は少し変容させる必要がある気がする。

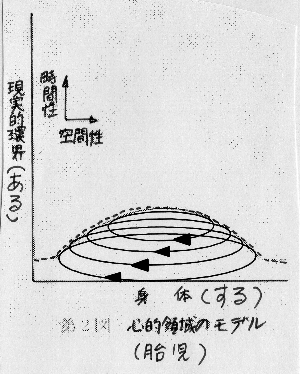

胎児の場合、現実的環界は「子宮」そのものであり、吉本隆明の図のA〜Eのように上昇して ゆく時間化度はまだ獲得されていないと考えられる。 時間性はまだ高度化されておらず、上昇するのではなく、混然一体の感覚となったまま身体の レベルにくっついている。感覚、情動、視覚イメージなどが、24時間考えている状態として、 未分化なままで漂っている。 同様に、胎児の感覚は、まだそれぞれの固有の時間化度・空間化度を獲得しておらず、嗅覚・ 視覚・味覚・聴覚・触覚等が、等価の感覚(共感覚)として存在している。胎児は、感覚で考え、 感情で考え、イメージ(像)で考えている。それらは区別されていないと思われる。外界と身体と の刺激と反射の繰り返しが、いつしか心を疎外し、意識を生み出す。 やがて身体が成長し、赤ちゃんは胎内から体外に出てゆく。 <出産>によって、絶対的な「子宮と胎児」との関係が、相対的な「母親と新生児」との関係 に「置き換え」られてゆく。 「胎内」の段階は、現在でも、想像力と言葉で再現するしかないほとんど未知の世界だと言っ ていい。 僕にはあとひとつだけ、言える事があるように思える。 ○ 先生からひとつか、二つ質問されるけど、だいたい、私は音楽として聞いているか ら、質問の意味はわかりませんでした。 だから、私の返事はいつもどおり「はーい」です。 人の話を「理解しよう」と思って集中して聞いていたら答えられるのですが、私に とっては、「話し声」は音楽です。 話の内容はわかりませんが、その音楽に耳を澄まします。 ソロリサイタルの当日。『アルゼンチン舞曲』のなかの2曲目の『粋な娘の踊り』 を弾いているとき、ピアノの音がいろんな色になって、水玉みたいにピアノから出て きました。それが、舞台の上にあるライトに向かってふわーっと昇っていったのです。 みんなには見えなかったかもしれませんが、とてもきれいでした。 演奏が終わって、お客さんから「拍手」という相づちをたくさんもらって、「ちゃ んと伝えられた」「自己紹介ができた」と、とてもうれしかったです。 リサイタルの最中は、私の「こころ」を見てもらえたと思います。 「聴いてもらった」のではなくて「見てもらえた」と本当に思いました。「いつもニ コニコのあすかちゃん」のなかにも、「かなしみ」も「いかり」も「やさしさ」もあ るということを見てもらえたと思います。 私の気持ちや性格をさらけ出して、みんなも「わかったよ」って言ってくれた気が したからです。 お客さんの拍手は「上手だったね」じゃなくて「うん、そうだね」「あすかちゃん、 よくわかったよ」というお返事でした。私の「こころのおと」を、ちゃんと受け止め てくれたんだとわかりました。 それで初めて自分に自信が持ててうれしくなって、お返しに私も、自分で拍手して しまいました。 ○ 野田あすかさんは、「広汎性発達障害」。 数々の苦難を乗り越えて、ピアニストになった。 彼女にとって、他者が話す言葉は、意味ではなく、「音楽」だ。 初めてのソロリサイタルの日、ピアノを弾いていると、「音」にいろんな色がついて、シャボ ン玉のように浮かんで、とても綺麗だったと言う。 幻覚と言えば幻覚になってしまうが、彼女にとっては、<夢>の状態に近いと言えよう。 本来、聴覚であるはずのものが、視覚になって見えている。 そして、それは、観客との間の人間関係を媒介するもの(コミュニケーション)にもなってい る。ピアノを「聴いてもらった」のではなく、私のこころ、気持ちを「見てもらえた」と感じて いる。 彼女にとって、集団との人間関係、コミュニケーションは、とても難しい。今までもいじめに あったり、散々苦労してきた。だが、リサイタルの場では、音楽で自分を表現できたし、音楽 が、観客との関係の溝も埋めてくれたと感じている。 言葉を意味ではなく、音として聴き、 聴覚と視覚イメージが、瞬時に、等価に変換される。 人間関係が、音によって埋められ、修復してゆく……。 僕は、野田あすかさんの、この感覚は、胎児期の感覚に近いと思う。 あすかさんの世界は、健常者よりも劣っているのか? <豊饒な世界>というべきではないのか? あすかさんは、現代の人間が忘れてしまった未知を、たくさん保存している。 人間は、自閉症者や知的な障害者が示す世界の可能性を、今まであまりにも遠ざけ過ぎて きたのだ。 |