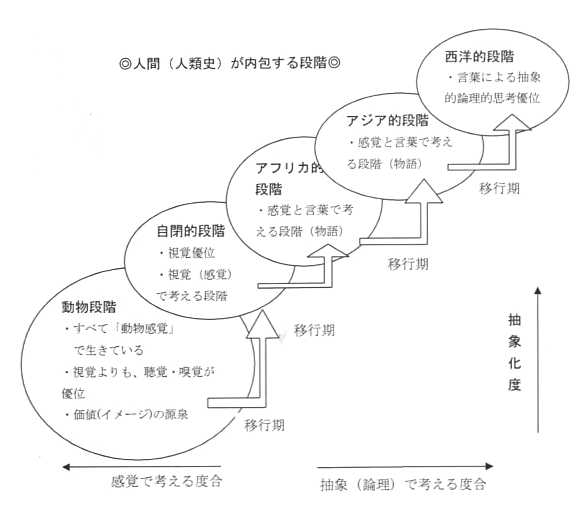

丂杔(徏杮)偼丄偙偺擇廫擭嬤偔丄梴岇妛峑偱嬑柋偟側偑傜丄帺暵徢丄抦揑側抶傟丄敪払忈奞丄怱 恎徢丄擼惈傑傂丄嬝僕僗僩儘僼傿乕丄梒帣媠懸丄摍乆丄偄傠傫側惗搆偨偪偲岎棳偟偰偒偨丅 丂擇廫擭慜丄梴岇妛峑偵嬑柋偟偨摉弶偼丄帺暵徢偺巕偑僆僂儉曉偟傪偡傞偲丄乽偙偺巕偨偪偵偼 撪柺偼側偄傫偩偐傜丄婡夿揑偵尵梩傪曉偟偰偄傞偩偗偩傛乿偲丄嫵堳偑暯婥偱尵偭偰偄偨丅杔 傕傑偭偨偔抦幆偑側偔偰丄乽偦偆偄偆傕偺側偺偐側乿偲巚偭偰偄偨丅崱偱偼丄姰慡側曃尒偩偲偄 偆偙偲偑傢偐偭偰偄傞偺偩偑丄摉帪偼偦偺掱搙偺擣幆偩偭偨丅 丂傗偑偰杔偼丄帺暵徢偺巕偨偪偺丄堦尒偡傞偲棟夝晄壜擻側峴摦傪棟夝偟偨偔偰丄帺暵徢摉帠幰 偺杮傪尒偮偗傞偨傃偵攦偭偰偒偰偼撉傓傛偆偵側偭偨丅乽尵梩偺柍偄帺暵偺巕偺峴摦乿傪棟夝 偡傞偨傔偵偼丄乽尵梩偺偁傞帺暵徢偺恖乿偺尵梩偐傜椶悇偡傞埲奜偵曽朄偑側偄丄偲峫偊偨 偐傜偩丅 丂丂丂丂丂丂丂仜 丂帺暵徢摉帠幰偺杮傪撉傫偱偄傞偲丄嫟捠偟偰丄偁傞摿桳偺巚峫曽朄偑偁傞偙偲偵婥偯偔丅 丂偦傟偼丄偄傢偽乽姶妎偱峫偊傞乿巚峫朄偱偁傝丄堦斣懡偄偺偼乽帇妎偱峫偊傞乿巚峫朄偩丅 掕宆敪払幰偑峴偭偰偄傞乽尵岅偱峫偊傞乿拪徾揑側巚峫朄偲偼丄傑偭偨偔堎幙側傕偺偩丅 丂丂丂丂丂丂丂仜 丂丂乧巹偺応崌丄尵梩偱愢柧傪暦偄偰傕丄摢偺拞偱奊偵側傜側偗傟偽丄偳偙偐傊旘傫 丂丂偱峴偭偰偟傑偆丅 丂丂丂偁傞偄偼丄扨偵尵梩偲偟偰偩偗堄幆偵巆傝丄噣峔憿偺柺敀偝噥傗噣岅姶噥傪枴 丂丂傢偆偩偗偱廔傢偭偰偟傑偆丅偄傠偄傠側尵梩偺拞偵偼丄怓偑偡偰偒側傕偺傗丄敪 丂丂壒偑怱抧傛偄傕偺傕偁傞偑丄噣奊噥偑巚偄晜偐偽側偄尷傝丄堄枴偵偼側傜側偄偺 丂丂偩丅 丂丂丂丂丂丂仜丂丂丂丂丂丂丂 丂丂丂偦傟偱丄壗恖偐偵乽峫偊傞帪偼尵梩傪巊偆偺偐丠乿偲幙栤偟偨偲偙傠丄僴僢僉 丂丂儕偟偨摎偊偼摼傜傟側偐偭偨偺偱偡偑丄偳偆傗傜巹偼彮悢攈偺傛偆偱偟偨丅壗偐 丂丂偺偒偭偐偗偑側偗傟偽丄帺暘偺摢偺摿惈偲僗僞儞僟乕僪偲偺嵎堎側偳暘偐傜側偄 丂丂傕偺偱偡丅 丂丂丂巹偺傛偆偵丄巚峫偟偰偄傞嵟拞偺摢偺拞偵乽尵岅乿偑偁傑傝懚嵼偟側偄恖偑丄 丂丂悽偺拞偵偼彮側偐傜偢偄傞傛偆偵巚偄傑偡丅 丂丂丂丂丂丂仜 丂丂丂奊偱峫偊傞偺偑巹偺傗傝曽偱偁傞丅尵梩偼巹偵偲偭偰戞擇尵岅偺傛偆側傕偺側 丂丂偺偱丄巹偼榖偟尵梩傗暥帤傪丄壒惡偮偒偺僇儔乕塮夋偵東栿偟偰丄償傿僨僆傪尒 丂丂傞傛偆偵丄偦偺撪梕傪摢偺拞偱捛偭偰偄偔丅偩傟偐偵榖偟偐偗傜傟傞偲丄偦偺尵 丂丂梩偼懄嵗偵奊偵曄壔偡傞丅尵岅偱峫偊傞恖偨偪偵偲偭偰丄偙傟偼棟夝偟偑偨偄尰 丂丂徾偱偁傠偆丅乧 丂丂丂丂丂丂仜丂丂丂丂丂丂丂 丂懡偔偺帺暵徢幰偵偲偭偰丄尵梩偼乽戞擇尵岅乿偵夁偓側偄丅 丂斵傜偵偲偭偰偼丄尵梩傪巊偭偰丄拪徾揑偵峫偊傞偙偲偺曽偑擄偟偄丅 丂偁傑傝偵傕乽帇妎僀儊乕僕乿偑慛柧側偺偱丄乽奊乿偱峫偊傞偙偲偑晛捠側偺偩丅乽尵梩乿偼丄 尵梩偩偗偱偼堄枴偵偼側傜側偄丅尵梩傪乽奊乮僀儊乕僕乯乿偵曄姺偟側偗傟偽堄枴偵偼側傜側 偄丅 丂偙傟傜偺婰弎偼丄帺暵徢幰偲偟偰摿庩側傕偺偱偼側偄丅杔帺恎偺擇廫擭嬤偄梴岇妛峑偱偺宱尡 偺幚姶偲偟偰傕丄偙傟傜偺婰弎偼堦抳偡傞丅 丂偦傟偱偼丄乽帇妎乿偺嬯庤側帺暵徢幰偼丄偳偆偡傞偺偩傠偆偐丠 丂偦偆偄偆恖偨偪偼丄偦傟偧傟乽挳妎偱峫偊傞乿乽歬妎偱峫偊傞乿乽怗妎偱峫偊傞乿側偳丄帺暘 偺怣棅偱偒傞姶妎傪棙梡偟偰巚峫傪偟偰偄傞偼偢偩丅 丂帺暵偺巕偺拞偵偼丄帪乆丄恖偺偵偍偄傪歬偖巕偑偄傞偑丄偦偺巕偼丄擋偄偱恖傪擣幆(敾抐)偟 偰偄傞偺偩偲巚偆丅 丂偙傟傜偼憤偠偰丄乽姶妎偱峫偊傞乿巚峫朄偩偲尵偭偰偄偄偩傠偆丅 丂傕偪傠傫丄彮偟傕摿庩側擻椡偱偼側偄偟丄堎忢側擻椡偱傕側偄丅 丂斵傜偵偲偭偰偼丄乽晛捠乿偺偙偲側偺偩丅 丂傑偨丄杮棃揑偵尵偊偽丄恖娫偼扤偱傕嵟弶偼丄乽姶妎偱峫偊傞乿巚峫朄傪晛捠偵峴偭偰偄偨偼 偢偩丅乽戀帣婜丒擕梒帣婜乿側偳偺丄尵梩傪妉摼偡傞埲慜偺抜奒偱偼丄帇妎丒歬妎丒挳妎丒嫟姶 妎側偳傪巊偭偰丄峫偊偰偄偨偵堘偄側偄偐傜偩丅 丂杔偼師戞偵丄偙偆峫偊傞傛偆偵側偭偰偒偨丅 丂偙傟傜偺帺暵徢幰偺擻椡偼丄堎忢側傕偺丄寬忢幰偲斾傋偰乽楎偭偰偄傞乿傕偺偱偟偐側偄偺 偐丠丂恖娫偵偼丄乽惓忢側堦庬椶乿乮寬忢幰乯偑偄偰丄屻偼乽堎忢丒庛幰丒楎幰乿偱偟偐側偄偺 偐丠 丂杔偵偼偦偆偼巚偊側偄丅梴岇妛峑偱偺抦揑側抶傟傗帺暵偺巕偲偺岎棳偺擔乆偼丄杔偵偨偔偝傫 偺偙偲傪嫵偊偰偔傟偨丅斵乮斵彈乯傜偺姶妎傗擣幆偑丄杔傛傝楎偭偰偄傞傕偺偩偲偼丄杔偵偼巚 偊側偐偭偨丅 丂恖娫偺楌巎偺拞偺偳偙偐偵丄帺暵徢偺抜奒傪埵抲偯偗傞偙偲偑壜擻側偺偱偼側偄偺偐丠丂 堎忢丒庛幰偱偼側偄帺暵徢偺尒曽丄忈奞幰偺尒曽偑壜擻側偺偱偼側偄偐丠丂偲峫偊傞傛偆偵 側偭偨丅 丂壗搙傕壗搙傕丄帺栤帺摎偟偨丅 丂亙抦揑側忈奞偺偁傞恖丄帺暵徢偺恖丄嫟姶妎偺恖亜摍偼丄乽摿庩側擻椡偺恖乿乽忈奞幰乿 乽楎幰乿偺傛偆側扨弮側懚嵼偱偼側偔丄弶婜抜奒偺恖娫偺姶偠曽傗悽奅娤丄尰戙偵慛傗偐偵 亙曐懚亜偟丄亙嵞尰亜偟偰偄傞恖偨偪偺偙偲偱偼側偄偺偐丠丂 丂弶傔偰僥儞僾儖丒僌儔儞僨傿儞(仸傾儊儕僇偺崅婡擻帺暵徢幰)偺亀摦暔姶妎亁傪撉傫偩偲偒丄 傂偭偔傝曉傞傎偳偺徴寕傪庴偗偨丅戝孶嵕偱側偔丄戝妛偱丄弶傔偰僇乕儖丒儅儖僋僗偺亀宱丒揘 憪峞亁傪撉傫偩偲偒埲棃偺徴寕偩偭偨偲尵偭偰偄偄丅 丂崅峑傑偱偺杔偼丄乽壌偺恖惗偼丄偨偩惗偒偰丄偙偺傑傑巰傫偱偄偔偩偗側傫偩傠偆側偁乿偲丄 敊慠偲偟偐巚偭偰偄側偐偭偨丅 丂嫗搒偺戝妛偵峴偭偰丄弶傔偰儅儖僋僗偺杮傪撉傫偩丅 丂崱帺暘偑惗偒偰偄傞悽奅乮幮夛乯偵偼丄偪傖傫偲偟偨巇慻傒偑偁傝丄亙帺暘偼偦偺拞偺偳偙偵 埵抲偟偰偄傞偺偐亜傪抦傞偙偲偼偲偰傕戝愗側偙偲側偺偩偲丄弶傔偰丄杔偵嫵偊偰偔傟偨丅 丂杔偺亙惗柦亜偼丄偦偙偐傜巒傑偭偨丅 丂亀摦暔姶妎亁偵偼丄偦傟偲摨偠偔傜偄偺徴寕傪庴偗偨丅 丂偳偙偵徴寕傪庴偗偨偺偐丠 丂偦傟偼僴僢僉儕偟偰偄傞丅 丂僥儞僾儖丒僌儔儞僨傿儞偼丄恖娫偲偄偆奣擮傪丄寛掕揑偵揮夞偟傛偆偲偟偰偄傞偲杔偵偼姶偠 傜傟偨偐傜偩丅 丂丂丂丂丂丂丂丂仜 丂乧帺暵徢傪傕偮恖偼摦暔偑峫偊傞傛偆偵峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅傕偪傠傫丄恖偑峫偊傞 丂傛偆偵傕峫偊傞丂丂偦偙傑偱傆偮偆偺恖偲偪偑偆傢偗偱偼側偄丅帺暵徢偼丄摦暔偐傜 丂恖娫傊偄偨傞摴偺搑拞偵偁傞墂偺傛偆側傕偺偩丅偦偺偍偐偘偱丄巹偺傛偆側帺暵徢偺 丂恖偼乽摦暔偺偍偟傖傋傝乿傪捠栿偡傞愨岲偺棫応偵偁傞丅巹偼丄摦暔偺峴摦偺傢偗傪 丂帞偄庡偵愢柧偱偒傞丅偩偐傜偙偦丄帺暵徢傪書偊偰偄側偑傜惉岟偱偒偨偺偩偲巚偆丅 丂摦暔偺尋媶偼巹偵偆偭偰偮偗偺暘栰偩偭偨丅 丂丂丂丂丂丂丂仜 丂偙偙偱僥儞僾儖丒僌儔儞僨傿儞偑丄乽帺暵徢偼丄摦暔偐傜恖娫傊偄偨傞摴偺搑拞偵偁傞墂偺傛 偆側傕偺偩丅乿偲尵偆偲偒丄偦偙偵偼丄偳傫側曃尒傪傕夘嵼偝偣偰偼偄側偄丅壗傛傝傕丄帺暵徢 幰偱偁傞帺暘帺恎偑傛偔傢偐偭偰尵偭偰偄傞偺偩丅弮悎偵恀幚傪尵偭偰偄傞尵梩側偺偩丅 丂帺暵徢幰偼丄乽恖娫乿偲乽摦暔乿偺拞娫偵偁傞乽墂乿偺傛偆側傕偺偩丄偲偄偆偙偲偼丄帺暵徢 幰傪棟夝偟傛偆偲偡傞偲偒偵丄恖娫偺懁偐傜偼棟夝偱偒側偄婏夦側峴摦偱偁偭偰傕丄摦暔偺懁偐 傜尒傞偲晛捠偵棟夝偡傞偙偲偑偱偒傞丄偲偄偆偙偲傪堄枴偟偰偄傞丅偦偟偰丄妋偐偵丄偦傫側晽 偵峫偊偨曽偑棟夝偟傗偡偄働乕僗偑偨偔偝傫偁傞偺偩乮両乯丅 丂偦偟偰摨帪偵丄杔偑偦傟傑偱敊慠偲峫偊偰偄偨偙偲偑丄偙偙偱偼僴僢僉儕偲柧妋偵彂偐傟偰偄 偨丅 丂堦斒揑偵丄恖娫偼丄乽恑壔乿偟偰偒偨偲峫偊傜傟偰偄傞丅 丂乽摦暔抜奒乿偐傜棧扙偟偰丄乽恖娫乿偲側傝丄偦偺屻傕丄恑壔偲偟偰乽傾僼儕僇揑抜奒乿乽傾 僕傾揑抜奒乿乽惣梞揑抜奒乿偲偄偆傛偆偵丄堦曽捠峴揑側傕偺偩丄偲峫偊傜傟偰偄傞丅 丂偩偑丄僥儞僾儖丒僌儔儞僨傿儞偼堘偭偰偄偨丅乽姶偠偰偄傞悽奅乿偲偟偰尵偊偽丄恖娫傛傝傕 摦暔傗帺暵徢幰偺曽偑丄辍偐偵峀偔偰怺偄悽奅傪懱尡偟偰偄傞偺偩丄偲僴僢僉儕偲尵偄愗偭偰偄 偨丅 丂傕偟傕丄僿乕僎儖偑尰戙偵惗偒偰偄偨傜丄僥儞僾儖丒僌儔儞僨傿儞偺尵偆偙偲偼傑偭偨偔擣傔 傜傟側偐偭偨偩傠偆丅斀懳偵丄僥儞僾儖丒僌儔儞僨傿儞偐傜尒偨傜丄僿乕僎儖偼丄拪徾揑巚峫偵 嬅傝屌傑偭偨乽帇妎偲挳妎偵忈奞偺偁傞恖娫乿偲偄偆偙偲偵側傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅 丂丂丂丂丂丂丂丂仜 丂丂恖娫偑戝偒側慜摢梩傪傕偮偨傔偵偼傜偭偨戙彏偼撦姶偵側偭偨偙偲偱丄偁傞堄枴偱 丂偼帺暵徢偺恖傗摦暔偼撦姶偱偼側偄丅傆偮偆偺恖偼奊傪峔惉偟偰偄傞嵶晹傪尒偢偵丄 丂奊偺慡懱偩偗傪尒傞丅偦傟偑傆偮偆偺恖偺慜摢梩偺摥偒偩丅摦暔偼奊偺拞偺嵶晹傪側 丂偵傕偐傕尒傞丅 丂丂丂丂丂丂丂仜丂丂丂丂丂丂丂 丂丂恖娫偲偔傜傋傞偲丄摦暔偼廃埻偺傕偺偛偲傪抦妎偡傞嬃偔傋偒擻椡傪傕偭偰偄傞丅 丂摦暔偑抦妎偡傞悽奅偼丄恖娫偑抦妎偡傞悽奅傛傝傕偼傞偐偵朙偐偩丅偦傟偵傂偒偐偊丄 丂恖娫偼帇妎偲挳妎偵忈奞偑偁傞偺偱偼側偄偐偲巚偊傞丅 丂丂丂丂丂丂丂仜 丂丂傆偮偆偺恖偑帺暵徢偺巕偳傕傪乽帺暘偺嫹偄悽奅偵暵偠偙傕偭偰偄傞乿偲敾偱墴偟 丂偨傛偆偵偄偆偺傪暦偄偰丄偄偮傕側傫偲側偔偍偐偟偔側傞丅摦暔傪憡庤偵偟偽傜偔巇 丂帠傪偟偰偄傞偲丄傆偮偆偺恖偵傕摨偠偙偲偑偄偊傞偺偑傢偐偭偰偔傞丅斵傜偑傎偲傫 丂偳庴偗擖傟偰偄側偄峀戝側旤偟偄悽奅偑偁傞偺偩丅偨偲偊偽丄將偼巹偨偪偵偼暦偙偊 丂側偄壒堟偺壒傪暦偄偰偄傞丅帺暵徢偺恖偲摦暔偼丄傆偮偆偺恖偵偼尒偊側偄丄偁傞偄 丂偼尒偰偄側偄帇妎偺悽奅傪尒偰偄傞丅 丂丂丂丂丂丂丂仜 丂杔傕丄梴岇妛峑偵偄偰丄帺暵徢偺巕偨偪偲岎棳偟側偑傜丄幚姶偲偟偰偼偦偆巚偆丅 丂斵傜偺姶偠偰偄傞悽奅偺曽偑丄慛柧偱怺偔偰峀偄偺偩丅 丂弶婜偺恖娫偼丄婥偺墦偔側傞傛偆側挿偄帪娫傪宱偰乽摦暔抜奒乿傪棧扙偟偨丅偦偟偰恖娫偑丄 恖娫偵側偭偨偲偒亙壗偐亜傪幪偰偰偟傑偭偨偺偩丅 丂壗傪幪偰偨偺偐丠 丂乽朙忰側傞帺慠乿偱偁傝丄乽慛柧側帇妎僀儊乕僕乿傪丄偩丅 丂崱丄恖娫偺婲尮傪丄墦偔摦暔偺抜奒傑偱偝偐偺傏偭偰偄偔偲偡傞丅 丂偡傞偲搑拞偵丄帺暵徢偲偄偆楌巎揑抜奒乮乽姶妎偱峫偊傞抜奒乿乯偺乽墂乿偑尒偊偰偔傞丅偦 偺墂偐傜偼丄摦暔傕恖娫傕丄摨帪偵尒搉偡偙偲偑偱偒傞丅 丂偦偙偐傜堷偒曉偟偰丄乽婣偭偰偔傞乿偲偒偵偼丄摦暔傕丄帺暵徢幰傕丄忈奞幰傕丄榁恖傕丄曪 妵偟偨傑側偞偟傪帩偭偨恖娫憸偵側偭偰偄傞偼偢偩丅恖娫偼丄偦傟傜偑偡傋偰撪曪偝傟偨懚嵼偲 偟偰偁傞偼偢偩丅偦偙偵偼丄恖娫偲摦暔傪嵎暿偟偨傝丄恖娫偲忈奞幰傪嵎暿偟偨傝偡傞帇慄偼娷 傑傟偰偄側偄丅丂 丂恖娫偼丄怉暔傕摦暔傕丄忈奞傕帺暵徢傕丄撪曪偟偨亙憤懱偲偟偰偺恖娫亜偲偟偰惗偒偰偄 傞偺偩丅 丂丂傑偩擬偟偨峫偊偱偼偁傝傑偣傫偑丄嵟嬤傏偔偼偙傫側偙偲傪峫偊偰偄傑偡丅恖椶巎 丂偲偄偆偺偼丄恖娫偑偍僒儖偝傫偲暘偐傟偨偲偒偐傜尰戙傑偱偢偭偲懕偄偰偄偰丄傆偮 丂偆偼傢傟傢傟偺恎懱偺奜偵偁傞娐嫬乮奜奅乯丄偮傑傝惌帯尰徾傗幮夛尰徾側偳偺楌巎 丂傕堦墳丄乽恖椶巎乿偲峫偊傜傟偰偄傑偡丅偲偙傠偑丄偙偺偁偨傝偺偙偲傪傕偆彮偟嵶 丂偐偔偄偆偲丄偙傟傑偱峫偊傜傟偰偒偨屆戙巎埲崀偺娐嫬偺楌巎偲偄偆偺偼丄偄傢偽暥 丂柧巎偁傞偄偼暥壔巎偵偡偓側偄丅恖椶巎慡懱偱偼側偄偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅偟偨偑 丂偭偰恖椶巎傪扵傞偵偼傗偭傁傝恖娫偑偍僒儖偝傫偲暘偐傟偨偲偙傠傑偱偝偐偺傏傞昁 丂梫偑偁傞偺偱偼側偄偐丅 丂丂偦傟偐傜傕偆傂偲偮丄乽恖椶巎乿偵偼偦偆偟偨恖椶巎偺傎偐偵丄傕偆堦庬椶偁傞偺 丂偱偼側偄偐偲偄偆偙偲傪峫偊偰偄傑偡丅暿庬偺恖椶巎偲偼壗偐偲偄偊偽丄屄乆偺恖娫 丂偑偦傟偧傟偺恎懱惈偺側偐偵傆偔傫偱偄傞恖椶巎偱偡丅屄乆偺恖娫偺恎懱惈偺斖埻偺 丂側偐偱峴傢傟傞惛恄妶摦傗恎懱偺塣摦惈偼恖椶巎傪撪曪偟偰偄偰丄暥柧偺堏傝曄傢傝 丂偲偐幮夛偺曄慗偲偄偭偨堦斒揑側恖椶巎偲偼暿屄偺傕偺偲偟偰峫偊傜傟傞傛偆偵巚偄 丂傑偡丅 丂丂丂丂丂丂丂仜 丂斢擭偺媑杮棽柧偑峫偊偰偄偨丄枹柧偺乽恖椶巎乿偺僀儊乕僕偑偳傫側傕偺偱偁偭偨偺偐丄杔偵 偼抦傞桼傕側偄丅偩偑丄彮側偔偲傕儌僠乕僼帺懱偼丄傛偔椆夝偱偒傞傛偆偵巚傢傟傞丅 丂恖椶偺楌巎傪丄僒儖偐傜暘壔偟偨抜奒(摦暔抜奒)傑偱慿傞偙偲丅傑偨丄恖娫偼恎懱偺拞偵乽恖 椶巎乿傪撪曪偟偰偄傞偲峫偊傞傋偒偙偲丅 丂媑杮棽柧偺偙偺峫偊曽偼丄崱傑偱杔偑峫偊偰偒偨偙偲偲亙愙懕亜偡傞偙偲偑偱偒偦偆偩丅 丂弶婜偺恖娫偼丄傕偭偲乽姶妎偱峫偊傞搙崌乿偑嫮偐偭偨丅帺慠偼傕偭偲朙閌偱偁傝丄嵶晹偵 偄偨傞傑偱慛柧側僀儊乕僕偱尒偊丄偦傟傪傕偲偵巚峫偟偰偄偨丅 丂偮傑傝丄恖娫偼丄偐偮偰偼扤偱傕丄戝側傝彫側傝乽帺暵徢乿偱偁偭偨偟丄戝側傝彫側傝乽敪払 忈奞乿偱偁偭偨偺偩丅 丂摦暔偼丄傕偲傕偲乽姶妎偱峫偊傞乿抦宐傪帩偭偰偄傞懚嵼偩丅 丂摦暔抜奒偐傜棧扙偟偨弶婜偺恖娫傕丄偄偒側傝乽尵岅乿傪妉摼偟偨偺偱偼側偔丄偦傟埲慜偺朿 戝側挿偄帪娫偺娫丄乽帇妎乮姶妎乯偱峫偊傞乿抜奒乮尵岅偺拞娫抜奒乯傪夁偛偟偰偒偨偺偱偼 側偄偩傠偆偐丅傗偑偰丄偦偺擻椡偺墑挿偐傜丄乽尵岅偱峫偊傞乿抜奒偑敪払偟偰偒偨丅 丂乽尵岅偱峫偊傞乿偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偰偐傜丄恖娫偼彮偟偢偮乽拪徾揑偵峫偊傞乿巚峫 朄傪恎偵晅偗傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側傝丄拪徾揑側僀儊乕僕偺惛恄悽奅傪丄帺嵼偵憖傞偙偲偑偱 偒傞傛偆偵側偭偨丅偦偙偐傜丄抦幆丒暥柧偑旘桇揑偵敪払偟偨丅 丂偩偑丄偦偺戙傢傝偵丄埲慜偵帩偭偰偄偨慛柧偱朙閌側僀儊乕僕偺悽奅偼幐傢傟偰偟傑偭 偨丅傢偢偐偵丄屆戙偺寍弍傗恄榖傗寍弍傗帺暵徢偺揤嵥偨偪偺嶌昳偺拞偵丄偦偺柤巆傪奯娫尒傞 偙偲偑偱偒傞丅 丂恾偵偡傞偲丄偙偆側傞乮壓恾嶲徠乯丅偦傟偧傟偺抜奒偼丄廳側傝崌偭偰偍傝丄撪曪偟側偑傜崅 搙壔偟偰備偔丅摦暔抜奒偼丄壙抣(僀儊乕僕)偺尮愹偱偁傝丄戝偒偄墌偲偟偰昤偄偰偄傞丅傕偪傠 傫丄帺暵徢幰偼乽姶妎偱峫偊傞乿抜奒傪傛傝懡偔撪曪偟偨恖娫偱偁傝丄偡傋偰偺抜奒傪捠夁偟 偰丄亙尰嵼偺恖娫亜偲偟偰惗偒偰偄傞丅

|