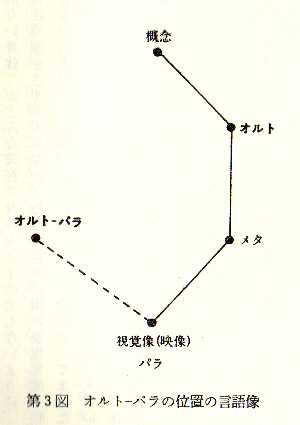

(承前) 吉本隆明は、島尾敏雄の「夢のなかでの日常」を引用して、こう書いている。 ○ これは文学作品の言葉にとって望ましい事態だろうか。どうもそうおもえる。た とえ「私」というノヴェリストにとっては最終の日の風景に似ているかもしれなく ても、だ。あるいは「私」の死に等価な言葉の像がここにあるのかもしれないとし てもだ。胃袋の底の核のようなものを中心にずるずると引きあげられてきた身体は、 とうとう裏がえってしまい「私」は外観がイカのようにのっぺりと透きとおった「 私」の身体を、水の流れのなかにじぶんで視る事態になっているのを認識する。こ の<裏がえった身体>の状態は、普通の言葉にたいしてパラ位置にある普通の鮮明 な映像ではなくて、オルト位置の言葉の像(夢または入眠状態の言葉)にたいして パラの位置にあるオルト-パラ位置の言葉の像を実現したことにあたっている。( 第3図参照)

もないように、あるいはオルト-パラの言葉もまたどんな実在の像をさすのでもな い。むしろ意味の流れを視覚像(映像)とはちがった(たぶん死の向う側から投影 されるという比喩で語られるような)像によってまったく置き換えてしまった言葉 の位置を意味している。それは視覚器官を媒介せずにつくられた像、あるいはすで に概念がまったく減衰された状態ではじめて可能な言葉の像だといってよい。<裏 がえった身体>または<表面のない身体>が言葉という理念にとって何であるのか、 いまのところ不明だとしても、あかるい未明にはちがいないということは確かにお もえてくる。 ○ 島尾敏雄の「夢のなかでの日常」では、主人公が、胃に不快感を感じて、手をつっこみ引っ 張り上げると、身体が反転してしまう、という記述になっている。 この<裏返った身体>は、確実に視覚像であるにもかかわらず、鮮明な像にはなっていない 視覚像だ。それは同時に、概念をまったく意味していない。 吉本隆明は、これは、言語における「明るい未明」なのだと言いたがっている。 この島尾敏雄の記述は、確かに、言語表現における独特の可能性であり、鮮明な視覚像を伴 わざるをえないマンガ表現では、この表現は不可能だと言えそうだ。 それでは、「パラ-イメージ論」におけるマンガ表現の「あかるい未明」の可能性とは何な のか? 僕の中では、まだ結論は出ていないのだが、思いつくことを書き留めておく。

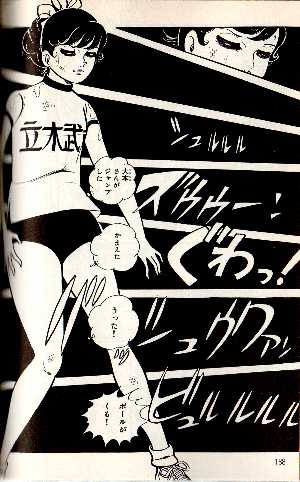

『らんま1/2』(高橋留美子)の画像だ。 ここで描かれているのは、マンガとしては、よくある表現方法だ。 ①②③と自然な時間の流れで描かれている。 一見すると、④も、自然な時間の流れで描かれているように見えるが、実際には、違ってい る。間の「ひとコマ分」が、飛ばされ(省略され)ている。 そのために、読者は、④を読んだ後に、③以降に、痩せがまんをしていたらんまがどれだ け痛いと感じたのかを、時間を遡って、逆に想像している。 だから、④は、「オチ」となって、面白いのだ。 これは、たぶん、マンガ独特の表現だ。 画像としては、パラ(視覚像)位置なのだが、そのように描かれながら、実は読者は、オル ト位置、メタ位置などからの想像(イメージ)を抱くようになっている。

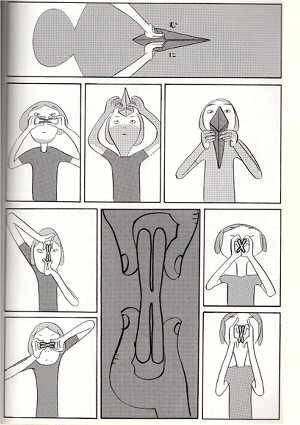

『サインはV』(神保史郎・望月あきら)の画像だ。 昔の作品だが、高度な表現が描かれていると思う。 主人公のユミが、ライバル相手の「殺人スパイク」を拾おうとしているのだが、目を閉じて スパイクを受けようとしている。 画像では、コマごとの擬音によって、相手の今の様子を、ユミが判断しているように描かれ ている。そういう意味では、時間の経過を追っているのだが、ユミが感じている心では、1枚 の画像で描かれているために、同時に、一瞬のことのようにも見なされている。 同時に、外側(客体的表現)から見たユミの画像と、内面(主体手的表現)から見たユミの 画像が、同在化されて描かれている。 この画像の多重化は、言葉による表現では、まず不可能なのではないだろうか。

高野文子の「折鶴」は、文字通り、折り紙の鶴を折る、だけのマンガだ。 劇画のようなストーリーとしての意味は、ほとんど無化されていると言っていい。 吉本隆明の言語の位置像から言えば、純粋に「視覚像」のマンガと言っていいものだ。 だが、「折鶴」は、そこに留まってはいない。 この画像では、折鶴の「折り」が、佳境に入っているのだが、主人公が折鶴を折りながら、 きれいに折れているかどうか、チェックしている画像(線)が、くっついたXのような形にな って、マンガの線を超えて、ほとんど「線による記号」のようになっている。 もちろん、高野文子は、そこを描きたかったに違いない。これは、平凡な作品のように見え るが、マンガの線が、一次元高度化された作品なのだと思える。 吉本隆明の言葉になぞらえれば、この「線」は、<裏がえった身体>のように、「線」であ るながら、どんな実在の折紙をさすのでもない、という次元にあるように思われる。 世のマンガは、意味として見れば、劇画中心、ストーリー劇画中心で進んでいるように見え るのだが、「線」として見れば、高野文子の達成が、一番、マンガにおける「あかるい未来」 に近いように、僕には思われる。 (この項、了) |