|

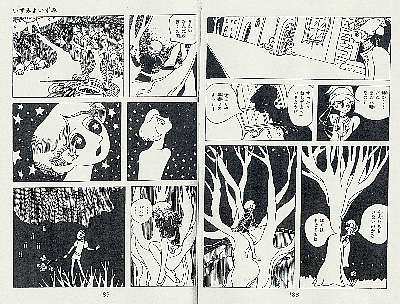

へーゲルの同時代は絶対の近代主義が成立した稀な時期といってよかった。 時代が歴史を野蛮、未開、原始と段階をすすめるものとみなしたのは、内在 の精神史を分離し捨象しえたためはじめて成り立った概念だった。現在のわ たしたちならへーゲルが旧世界として文明史的に無視した世界は、内在の精 神史からは人類の原型にゆきつく特性を象徴していると、かんがえることが できる。 (吉本隆明 『アフリカ的段階について』) 内在の精神史と文明の外在史とは、必ずしも一致しない。一致して考えることがで きた近代の方が、人類史にとって稀な時期だったのだ。 吉本隆明の、この考え方を、マンガの表現史に変換して使うことができるのではな いか、と考えてみる。 少なくとも、この時点まで、マンガは、表現の形式と、精神の内在性とを分離させ ないままに来ることができていた。 また、別の言い方もできる。もともと、マンガという表現形式は、身体の「動き」 を表現するので、ストーリーを追っていくことには適しているけれども、内面自体を 表現という意味では難しかったのだ、というように。 手塚治虫や石森章太郎のように、繊細な「心理描写」のコマは存在していた。しか し、精神それ自体を対象とするようなマンガは成立していなかった。 この時期に、ひとりの天才が出現して、この難問を鮮やかに打ち破ってみせた。彼 は劇画の<線>が多様化していた時期に、精神の内在性の表現を分離させることに成 功した。 つげ義春である。 つげ義春の登場によって、初めて、<内在表現>の可能性が示された。マンガにお いて、内在の精神が、独立して、それ自体として表現されうることを示した最初 の人だった。

「抽象的なマンガを描いてはいけないですかね」 と尋ねた。私は、「沼」だって「山椒魚」だってとりようによってはきわ めて抽象度の高い作品だと思う、と答えた。しかしつげさんが頭に描いてい たのは、もっと突き進んだ作品らしかった。 「埴谷雄高さんの『虚空』だかに非現実的な場面が出てくるんですね。そ んなシーンをマンガで表現してはいけないんですかね」 とも言った。 「女の子が深夜に裏道を歩いてくるんですね。それを青年が二階の部屋か ら見下ろしているんです。青年の窓の下を通り過ぎようとしたとたん、女の 子の首がガクッと折れて、顔が空を見上げるんです」 つげさんがこだわる非現実的な光景には、ある種の暗さとエロティシズム が混在していた。 <線>に関して言えば、つげ義春は、「模倣の天才」だと言える。 初期は、手塚治虫のストーリーマンガの線から、劇画的な線、白土三平の線、水木 しげるの線と、「模倣の模索」を続けている。自分に合った<線>を探していたのか もしれないが、つげ義春のすごいのは、それらのどれも、作品としてはちゃんとまと まったものが描けている、というところだ。もともと、抜群のストーリーテラーの素 質を持った人だったと言える。 つげ義春にとっては、「劇画」とか「ストーリーマンガ」とか、ジャンルとしての <線>など、意味をなさなかったに違いない。そんな議論自体がナンセンスなことだ としか思っていなかっただろう。 この<線>の変容と、膨大なストーリー作りの繰り返しの中から、少しずつ、つげ 義春の中に、書かれたマンガと、自己の精神との矛盾が見えはじめてきたことは間違 いない。 つげ義春は、当時の劇画の<線>の多様化の流れとは、まったく逆の方法を取って いる。効果線やワク線を飛耀的に拡張することで、動きの表現を多くして、ブームを 巻き起こした劇画とはまったく対極のところでマンガを描いた。 他の劇画がどんどん動きの表現を強めていたのに対して、動きを押えた画像を描い た。コマのひとつひとつが静止した画像に近い。どうしてそう感じるのかと言えば、 僕には、つげ義春はほとんど輪郭的な<線>だけでマンガを描いたからだと思われ る。 手塚治虫が出現して以降のマンガは、映画的手法の導入と効果線やコマやフキダシ などのさまざまな種類(性質)の<線>を多様化させることによって、マンガを映画 のように動かせるようになった。読者は、効果線やコマやフキダシの変化によって、 心理描写をたくさん受け取ることができるようになった。 だが、<線>の分化は、ある意味では、もともとの<線>の魅力をも分化させ、消 耗させてしまうものでもあった。つげ義春は、<線>を分化させるのではなくて、輪 郭の<線>だけですべてを表現することによって、分化する以前の<線>の魅力を再 現してみせたのだ。読者は、効果線やコマわりやフキダシからではなく、目の前の画 像の状況だけから、登場人物の心理までを、自分の力で想像しなけれはならない。も ちろん、もともとの<線>の初源ではそうだったのだ。 だから、表現方法という意味で言えは、つげ義春のマンガには、目新しい要素はど こにもないと言っていい。映画的手法も極端に使われているわけではないし、効果線 もほとんど使われていないし、コマわりの仕方もオーソドックスだし、フキダシの形 も、別に変わったものではない。石ノ森章太郎みたいな面は、少しもない。 コマ以外には、定規で引いたような<線>は使っていない。画像も、フキダシも、 効果線も、ほとんどがフリーハンドによる微妙な<線>になっている。 それでもつげ義春の<線>は、僕たちの心を打つものだ。どう見ても、画像自体は 止まっているのに、不思議と退屈な感じがしない。それどころか、どんどん引きつけ られて、作品の世界に入っていってしまう。 たぶん、つげ義春は、<線>を初源の<線>に戻したのだ。マンガや劇画が、<線 >を、ワク線やフキダシや効果線として多様化(分化)させる方向に行ったのに対し て、反対に、<線>自体の中に、時間表現・空間表現・関係表現を込める方法を取っ た。そうすることで、迫力のある画像を作って見せた。 つげ義春が、劇画系の輪郭性の度合いの強い<線>の極北を実現した人なら、この 時期に、岡田史子は感覚的な<線>の極北を実現した人だと言える。 だが、つげ義春が大きく取り上げられたのとは違って、岡田史子は、あまりにも先 駆的すぎて受け入れられなかった。 たぶん、劇画の<線>はすでにマンガの<線>として認められていたが、感覚的な <線>は、まだマンガの<線>としては認められてさえいなかったからだ。<線>と して、つげ義春の方が受け入れられやすかった。 岡田史子の<線>は、そういう意味では、作品の世界も、<線>も、オリジナルの ものだった。その分だけ、今、読んでも新鮮に読むことができる。もっと評価されて いい人だ。

(岡田史子の感覚的な<線>) これも、つげ義春の<線>と同様に、ほとんどが定規を使わずに、フリーハンドに よって微妙で感覚的な<線>になっている。とても、すごい<線>だと思う。 岡田史子の<線>は、輪郭性としてはあまり機能していないことがわかる。抽象的 な、大まかな輪郭性を現しているだけで、後は自分の感覚によって極端にデフォルメ されている。 ここでも、つげ義春同様に、<線>は、多様な分化をされていない。技法という点 だけで言えば、目新しいものはないと言えるだろう。だが、それを抜きにしても、十 分成り立つくらい<線>自体がオリジナルなものだった。ふたりのマンガを見ている と、プリミティブな<線>の魅力というものが、確かに存在すると感じられる。 つげ義春が輪郭的な<線>に、<線>の要素を凝集させたように、岡田史子は、感 覚的な<線>の中に、<線>の要素を凝集させて描いた。 奇妙なことだが、ふたりとも、内在する精神を描くのに、多様化した<線>を駆使 して描く技法を使っていない。多様化していたコマ割や、効果線などを駆使して描い ても良さそうな気がする。これはどうしてなのだろう。多様化するコマ割や、効果線 による表現は、身体の動きを表現するのに適しており、内在の精神を表現するのには 適していない、ということなのかもしれない。 少なくとも、ふたりとも、コマの場面の画像の「選択力」が、すごいと思う。どん な構成で画像を描いたらいいのか、よくわかっていて、読む者をぐいぐい引き付けて しまう力がある。 「<線>の現象学」で見てきたように、マンガにも、吉本隆明が指摘した「韻律・ 選択・転換・喩」という表現の要素はあると思う。このふたりは、そういう意味で の、「場面選択力」が抜群にすごいのだと思う。 つげ義春の作品は、一見すると、普通の風景の画像のように見えるのだが、これ は、作者の心象風景の描写なんじゃないか、と思わされて、ハッとする画面が、確か に存在する。このコマの展開や、この角度、この距離からの画像は、心象風景のよう に見えていなければ描けない画像なんじゃないか、と思うようなコマが確かにあると 思える。 抜群の場面選択力の画像があれば、コマ割や、効果線など、あまり駆使する必要が なかったのかもしれない。 |