今月は、学校の研修で、「ST」(言語聴覚士)さんのお話がありました。 いろいろおもしろかったのですが、「音声」は、「口腔」の中で、どのように発声されている のか、ということについて、僕が感じたことを、書き留めておきたいと思います。

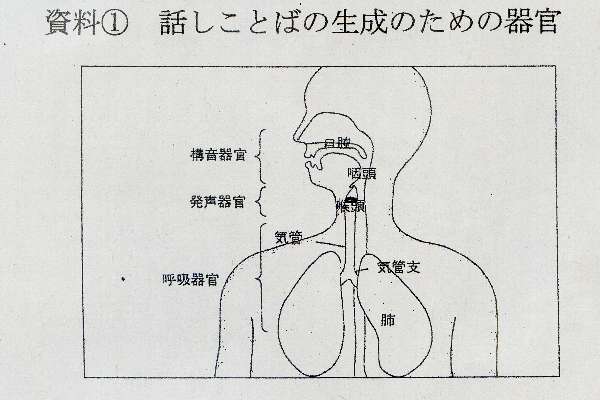

まず、音を発生させるには、「呼吸器官」(肺)がいります。吸う息、吐く息が必要です。図 で言うと下の部分ですよね。 そこから「息」を出し入れして、「声」にするのは、「発声器官」です。 そして、いろんな音を発生させるのは、その上の「構音器官」ということになります。 発生史的に言うと、「鼻」は「呼吸」のための器官であり、「口」は「食べる」ための器官 であり、それぞれに目的が明確に分かれています。 人間の場合、これがのどで<交差>します。 言葉は、この呼吸と口腔との微妙な使い方ができるようになって、初めて可能になったもので あると言えます。 それが、「言葉」の発生であり、コミュニケーションの言葉の成立、ということになります。 次は、「音」が、どこから生まれるか、です。

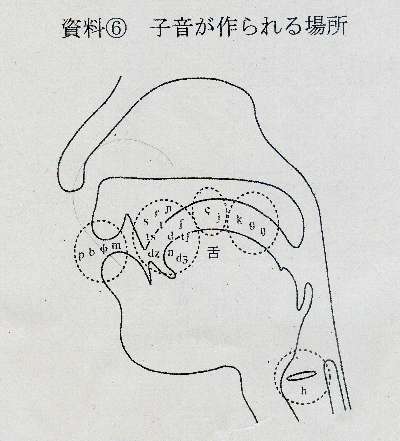

子音が、口腔内のどこで発音されているかが、よくわかります。複雑な記号は、僕にはよくわ かりません。 M音(マ・ミ・ム・メ・モ)や、P音(パ・ピ・プ・ペ・ポ)は、唇を閉じることで発音され ていることがよくわかります。 H音(ハ・ヒ・フ・ヘ・ホ)は、のどの奥を利用して発音されています。 ここで、前述の吉本さんの引用を持ってきます。 ○ 日本語の古さ新しさに関する法則で唯一確定的だと思われるのは伊波普猷(いはふ ゆう)が「P音考」で分析したものだ。たとえば、今は「花」を「hana」と発音 するが、これが古い時代には「fana」、もっと古い時代には「pana」と発音 されていた。これ以外に確定的なことはなかなか言えないと思う。調べていけば日本 語の古さの指標について他にも解明できることはありそうだが、だれでも手をつけて いそうに見えて実際には言語学者も取り組んではいない。 ○ 伊波普猷の「P音考」によれば、現代のは「花」・「hana」は、遡ると、「fana」、 となり、もっと遡ると「pana」と発音されていた、ということになるんだそうです。 「P音考」というのは、僕は読んだことがないのですが、これを、構音の口腔の個所に対応さ せて見ると、「唇」の位置のP音が、発音しやすいことと、よく対応しています。 M音は、赤んぼが、よく「ンマンマ」言っていることとよく対応しています。やはり、発音が しやすいんでしょうね。 「pana」→「fana」→「hana」の「音」の移行の過程が、口腔の過程を見る と、唇から、のどの奥にかけて、見事に対応していることがわかります。「ha」は、自在に発 音することが一番難しかった、と言えるかもしれません。 ○ 言語の口腔の構造を見ると、「音声言語」が獲得できるまでには、「口」と「のど」と 「舌」の位置や形を、自在にコントロールできるようにならないと、音声言語は使えるよう にならなかったはずです。 (もう少し、以下に続きます) ブローカ野は脳にある文法的な流暢さの牽引役と認知されているが、人間の心の意 味的経済性といういっそう大きな枠組みの中でブローカ野がいかなる役割を担ってい るのか、正確なところはまだ解明されていない。前頭運動野にどっしりと腰を満ち着 けているものの、ブローカ野が運動野そのものであるとは思えない。しかし、この位 置には興味をそそられる。第一に、一次運動皮質の手と口の部分に隣接しているとい うのがくせ者だ。なにしろ、口と手は、人間が話し言葉と手話を機関銃の連射のよう なパターンで発するために使用する、ふたつしかない運動経路なのである。第二に、 ブローカ野は前頭葉にあるミラーニューロン系のすぐ右に位置しているが、このミラ ーニューロン系というのは、あなた自身の身体意識と意図を、行為の心的シミュレー ションにより、他人のそれと結びつける橋の役割を担っている。状況証拠でしかない が、このブローカ野のミラーニューロン接続は、言語の身振り起源説との合致を思わ せぶりに示唆している。ここで言う言語の身振り起源説というのは、原生人であった 頃の私たちの祖先は一種の手話によって言語のようなコミュニケーションを取り始め、 その後、発声によってそれを補足するようになったのだが、声道が十分に発達すると、 不要になった足場のように身振りを捨ててしまったという説である。 ○ 面白いですよね。 (※以下、僕の辻つま合わせ、です。ご注意ください) ここでは、「ブローカ野」について、ふたつのことが言われています。 ひとつには、脳の中の、言語の中枢である「ブローカ野」は、運動皮質の「手と口」の部分に 隣接している、ということです。 これはとても興味深いし、口腔の過程が自在に動かせないと、自在な音が使えなかったと考え られることと、よく辻つまが合っていると思えます。 そして、「ブローカ野」が隣接しているもうひとつの部分は、「ミラーニューロン」だと言わ れています。ミラーニューロンも、人間の能力としては、とても重要なものです。 「ミラーニューロン」は、物を見て、マネをする時に使うニューロンです。 サンドラ/マシュー・ブレイクスリーによれば、「ミラーニューロン」は、「身振り言語」の 際に、重要だったのではないか、と言われています。 これも、「ブローカ野」のそばにあるというのは、とても示唆的です。 ○ ここの流れに沿って言えば、言語には、二種類あると言えます。 「身振り言語」と「音声言語」です。 人間は、これを<統一>した言葉を使っています。 「三浦つとむの言語論」で言うところの、「言語的表現」と「非言語的表現」の統一が、 なされています。 これができているのは、確実に、人間だけだと言えます。 「非言語的表現」の起源は、「身振り言語」だと思います。 陸上の動物は、一般的に、「身振り言語」が、とても多彩にでき、簡単であることは、動物が 証明しています。たとえば、「犬」は、とてもたくさんの「身体言語」を使う(とえば、スタン レー・コレンの著作)と言われています。 でも、「音声言語」は、難しいです。 陸上の動物で、「音声言語」ができている動物は、人間の他にはいません。 どうして人間だけか、と考えると、人間は、「水生」の段階があったと言われています。 そう考えると、とても辻つまが、よく合うことになります。 「水生」だと、呼吸を、自分で自在にコントロールできないといけません。 そこから、ふたたび、海に戻って行った動物が、クジラやイルカやアシカなどの「水生の哺乳 類」ということになります。クジラ、イルカ、アシカ、などは、呼吸をコントロールするので、 「音声言語」が得意です。 クジラ、イルカ、アシカ、などは、そのまま海に帰ります。 人間は、水中(波打ち際)で、過ごしていた頃に、呼吸をコントロールする方法を身につけ て、そこから再び、陸上に戻って行きました。 こんな独自の<行き帰り>の生活をして、人間は、「身振り言語」と「音声言語」を使うこと かできる唯一の動物になった、ということになるのではないでしょうか。 実際には、人間が、そういう生活を選んだ、というよりも、環境の激変によって、水中生活 を強いられる期間が長くあった、ということかもしれません。 「身振り言語」に比べて、「音声言語」の方が有利、便利だったので、「身振り言語」は必要 がなくなります。音声言語は、「口」だけ動かせばいいので、「手」が空きます。 「手」がさらに、自由度を増していった……。 ○ 少なくとも、脳内の「ブローカ野」が、一方では、「手と口」の運動野に隣接し、一方で、ミ ラーニューロンに隣接している、というのは、とても示唆的であると思われます。 |