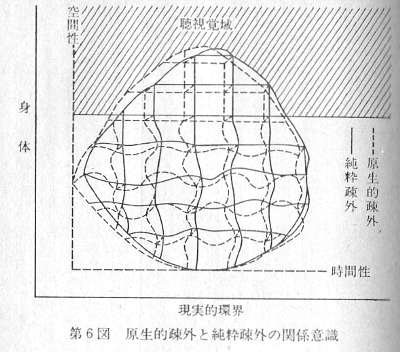

成績は悪かった。友人の心理学者であるマックス・ワージマーに、彼はこう言って いる。 「考えは言葉を通してはこないんだ。私は言葉で考えることはほとんどないんだよ。 考えがわく、それを私は言薬で表そうとするんだ」 アインシュタインは相対性理論を展開したとき、自分が光線に乗っているところ を想像した。彼の視覚イメージは私のよりもあいまいだが、彼はそれを数式に置き 換えることができた。私の視覚イメージは大変鮮やかだが、私はそれを数学的象徴 と結びつけることはできない。アインシュタインの計算能力は驚くべきほどのもの ではない。彼は計算が遅く誤りも多かったが、彼のすごさは、自分の視覚イメージ と数学的考えを結びつける才能にある。 ○ 頭の中に言葉はなくて、絵が見えていて、それを元にして考えている、という自閉症者の記 述は多い。 自閉症者の視覚は、細部までが鮮明で、美しく見える。 それを元にして考える。 だから、抽象的なものは考えにくいと言われている。 テンプル・グランディンは、「人間関係」という言葉で、「ガラス」を思い浮かべるそう だ。傷つきやすく、壊れやすい、という考えに結びついている。 主に、「視覚(眼)で考える」人が多いが、 そればかりでなく、 「聴覚(耳)で考える」 「嗅覚(鼻)で考える」という自閉症者もいるはずだ。 もちろん、「共感覚で考える」という人も、確実にいると思う。 だが、「視覚(感覚)で考える」という概念は、それほどハッキリとした概念ではない。 定型発達者の通念では、「考える」というのは、抽象的な概念であり、言葉で考えるのであ り、ハッキリとした人間的な「意識」の産物だと思われているからだ。 たぶん、大学の教授などは、「感覚で考える」と言われると、「それは「考える」というこ とではない」と答えるだろう。 埋められるべき「溝」は、とても深いが、この狭間に、橋を架けることには重要な意味があ ると、僕には思われる。 ○ さしあたり、「感覚で考える段階」はどこにあるのか、から入ってゆく。 人間もかつては、動物のひとつの種族であった。 これは疑いようのないことだ。 この段階では、他の動物と同じように、人間も「直感的に、考え、判断」して、行動してい た。人間だけが、計画的に考えて、他の動物は、無計画に、偶然で生きていた、とは考えられ ない。 現代から見ても、動物たちが、目の前の自然や状況に対して、感覚的に考え、信じられない ほどの英知のキラメキのある行動をすることは、よく知られている。 それを否定することは誰にもできないに違いない。 何故なら、人間だって、動物段階の頃では、その能力を使っていたはずだし、その能力を基 盤として、延長化(財産化)することでしか、人間段階へと飛躍することはできなかったはず だからだ。 ○ 人間はずっと以前には、たんなる動物のひとつの種属であった。この種属は天然 である<自然>や生物体である<自然>との長い間の代謝をへて<言葉>を<言葉> として、おなじ種属の他の動物や、ひとつの動物であるじぶんの<身体>からとり だすことによって、ある特殊な位置を占めるようになった。しかし人間がそうなっ てからも動物のひとつの種属であることにはかわりない。しかし、この種属は自身 や他の種属や<自然>を考察することができるゆいつの種属である。そしてこの考 察は動物のひとつの種属に属するという位相からはなしえず、逆に観念を行使する ものという位相からのみなしうるとともに、この観念なるものは台座としてのじぶ んの動物性なしには独在できないという不可逆性を、いいかえれば矛盾をもった存 在である。そこで、人間にたいするどんな考定も、ひとつの方向に還元することは できない。 ○ 人間は「動物段階」を経て、「人間段階」へと移行した。 自然を自然として取り出し、自分を自分として、取り出し、言葉を言葉として取り出し、心 を心自体として対象化し、取り出すことができるようになった。 これは、他の動物にはできない。人間にしかできないことだ。 だが、それは、観念によってなしうるだげであり、現実の存在として、人間がかつてのよう に、動物の一種であったことは、生存の基盤として外すことができない事実だ。 人間は、その総合体として実在する、矛盾を有する存在なのだ。 吉本隆明の言っていることは、今も十分に生きていると言っていい。 この人間という矛盾の中に、自閉症も確実に存在している。決して、「遅れ」「弱者」とし て片付けられる存在ではない。 吉本隆明は、ここから論をすすめて、「原生的疎外」−「純粋疎外」の概念を提出してい る。ここでは、概念の細かい説明は省く。 図では、こう描かれている。

純粋疎外は、人間的な領域であり、抽象的な思考の世界であり、原生的疎外は、単細胞生物 から、動物にいたるまでの生命の流れを内包する概念だ。 言うなれば、「感覚で考える段階」とは、「原生的疎外」と「純粋疎外」の狭間に位置 するものだ、と言っていい。 この領域は、膨大な時間が詰まっている領域だ。 言葉は、感覚で考える段階を通過してやってくるが、一端、抽象性の水準が成立すると、 「純粋疎外」の側から、嗅覚・味覚・視覚・聴覚に自由にアクセスすることが可能になる。 だがイメージの自在さの代わりに、感覚自体で感じていたイメージの豊穣さを再現すること はできない。 ○ 僕も、言葉で考えていると思うが、いつも言葉があるわけではない。 考えていると、ハッとして、インスピレーションがやってくる。それを言葉化している。 それはたぶん、「感覚で考える段階」を通過(抽象化)して、言葉が生まれる瞬間なのだ。 作家は、それを「神が降りてきた」と言うのだろう。 吉本ばななは、自分が「小説を書く」というよりも、登場人物が頭の中で、実際に会話して いて、それを言葉に書き留めている感じだ、と言っていた。 大沢在昌は、頭の中にスクリーンがあって、映画が流れている。それを言葉に変換してい る、と書いていた。 言葉の中で、一番抽象性が高いのは、「論理的」な言葉だ。 反対に、一番、「感覚で考える」度合いが高いのは、詩の言葉だと言えるだろう。 論理の言葉ではこぼれ落ちてしまう、うまく言えない、だけど確実に感じている感覚を、言 葉に変換するのが、詩人だ。 こんな風に。 ○ ぼくが真実を口にすると ほとんど全世界を凍らせるだろうという妄想によって 僕は廃人であるそうだ」(「廃人の歌」 吉本隆明) (この項、了) |