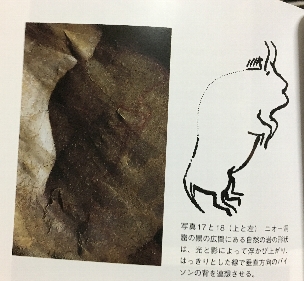

実在するものは複雑系であり、その無限に近い複雑さは雰囲気としてしか体験でき ない。 生き物はみなその感知に基づいて対応し機能する。類似した雰囲気を感知すると類 似した対応と機能が呼び出される。学習である。 言葉の登場により、雰囲気の伝達手段として感知と対応して認知となった。イメー ジという構造で雰囲気を保持するようになった。アナログ界である。 文字言語の登場により輪郭が定かで普遍となり、雰囲気を囲い込んだ。デジタル界 である。 〇 とりあえず、神田橋條治の言葉から想起された連想について、記述しておく。 「思考実験」のようなものだ。 自然は、複雑系で満ちており、生命は、その複雑系を内包しながら、同時に、感じることがで きる存在となった。 そのため、自然と、自己の身体の中の<類似>を見つけ出すようになった。 イメージの段階までは、茫漠としており、その段階では、アナログ的だ。 だが、人間は、やがて、意識を外化(疎外)できるようになった。 それが、<表現>である。 <表現>になると、心のイメージが、デジタルの世界に変換される。 絵(線)も、音楽も、心のイメージのデジタル化と同じだ。 記号もデジタルの表現だ。 身体は、アナログ(心)とデジタル(脳)の狭間に存在している。 ところで、僕の関心である、<線>は、どうなるのだろうか? 洞窟壁画を描いた原始人の中に、<線>が、初めて芽生えた時、アナログの世界が、デジタル に変換された。 <線>は、暗い洞窟というアナログの世界から、成立してきたものだ。 線を描いて、「〇」を描いた時、次元の違う空間が出現することを、原始人は<発見>した。 深い、暗闇に満ちた空間(0)から、世界という次元(1)が出現(変換)することが<発見 >された。 原始人は、狂喜し乱舞したに違いない。 洞窟壁画には、フィンガーフルーティングという「跡」が残っていると言う。指で、柔らかな 壁面を削って線の跡を残すものだが、線の感覚などを調べると、子どもの指の大きさであること がわかったそうだ。大人たちが洞窟壁画を描き、子どもたちは、それを「見よう見まね」で、線 を描いていたのかもしれない。そうやって、子どもたちに、何世代にも渡って、<線>の蓄積が 積まれていったのかもしれない。 『洞窟のなかの心』(デイヴィッド・ルイス=ウィリアムス)には、こんな写真が掲載されて いる。

解説には、こう書かれている。 「ニオー洞窟の黒の広間にある自然の岩の形状は、光と影によって浮かび上がり、はっき りとした線で垂直方向のバイソンの背を連想させる。」 左の岩が、バイソンの背中を連想させる。原始人は、右の図のように、実践部分を描き足して いる。点線部分が、岩の輪郭の部分だ。 原始人は、明らかに、岩の輪郭の中に、バイソンの背中を見ている。 これができるためには、線の<二重性>が、少なくとも直感的にわかっていないと描けないは ずだ。現実(岩)とフィクション(バイソン)の<二重写し>ができないと、この線は描けない はずだ。 この思考は、現代のマンガにまで、連続しているはずだ。

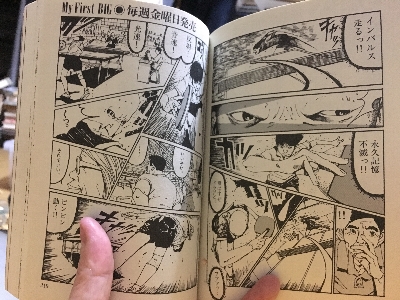

松本大洋の『ピンポン』では、卓球をやっている当事者の内的感覚や、スピードの感覚までが 描かれている。本来は、複雑な世界で、とうてい当事者でないと体験できない「アナログ」の世 界だが、松本大洋は、それ見事に線によって、「デジタル」化している。 パソコンとマンガが相性が良いのも、よくわかる。どちらも、デジタルの世界だからだ。 また、ワク線は、世界の空間性を表現するものであり、コマ割りが、作者の表現の要素である ことが、とても良く描かれている。 (この項、了) |