|

僕にとってマンガとは、戦後のマンガ、もっと言えば、手塚治虫「以降」のマンガのこ とを意味している。本論でも「手塚治虫以降」のマンガを対象にしている。もともと知ら ないのだから、僕には「手塚治虫以前」のマンガについて語るべきことはあまりない。 ただ、明治維新の時期に、西洋の文化を急速に導入したひずみは、あらゆる分野に混乱 を引き起こしたことはよく知られている。もともと異質な西洋の文化を、強引に日本に移 し込もうとしたわけだから、政治的・社会的・文化的な大混乱であったに違いない。 その意味で、僕は<線>についても、同じような大混乱が起こったに違いないと考えて いる。 日本のマンガの起源は、「鳥羽僧正」以来の筆のタッチに求めることもできるし、浮世 絵などに求めることもできるだろう。でも、それらは西洋的な<線>の概念(イメージ) とは、異質なものだった。 西洋的な<線>が導入される以前に、すでに一定の歴史累積のある伝統的な漫画の<線 >があって、そこに西洋的なペンとデッサンによる表現法が導入されたのだから、混乱は 当然のことであっただろう。 伝統的(日本的)な<線>と、西洋的な<線>とは、どこが違っていたのか? それまでの伝統的(日本的)な<線>のタイプを、鳥羽僧正や葛飾北斎などの<線>に 象徴させてみる。(図参照)

また、西洋的な<線>のタイプで、当時の日本で代表的なものを、ジョルジュ・ビゴー の<線>に象徴させてみる。(図参照)

これらの<線>を見れば、日本の伝統的な<線>と、西洋的な<線>とは、もともと概 念(イメージ)が違っている、ということがわかる。 それでは、どう違っているのか? 鳥羽僧正や葛飾北斎の<線>は、輪郭が流れるような筆の<線>で描かれていて、情感 的で、とても不安定な感じを受ける。 これに対して、ピゴーの<線>は、輪郭がハッキリしている。これは今でも、ディズニ ーのミッキーマウスなどのキャラクターは、とても<線>の輪郭がハッキリした絵である ことにも象徴できるものだ。 つまり、大ざっぱな言い方をすれは、伝統的(日本的)な<線>は、感覚的な度合いが 強く、輪郭の度合いは弱い<線>であったし、西洋的な<線>は、輪郭の度合いが強く、 感覚的な度合いは弱い<線>であったと言える。 もちろん、道具の違いとして、筆とペンとの違いがあるとは言える。でも、道具の違い だけでは片付けられない。<線>から受け取る感覚が日本人と西洋人とでは、まるで違っ ている、ということの問題なのだ。これは、日本の絵はウェットだし、外国の絵はドライ だという、こういう言い方にも対応するものだと考えられる。 佐藤 (略) この間小島(信夫)さんとお話ししていて非常に面白いと思ったのは「日 本では、漫画において絵に情感がないと受け入れられない」ということで す。アメリカの漫画などには、概念そのものを絵にしたようなものが多い ですね。それに比べて日本の漫画の絵は、優しさがあったりなまめかしか ったり、愁いを含んでいたり、実にデリケートです。それだけ、日本の漫 画は哀しみを含んでいるんです。それは、素性の卑しさと絶対に無関係じ ゃないですね。また読む人たちもやはり"優しさ"を漫画に求めていますね。 漫画を一つの武器にして闘おうなんていうものじゃない。そういう点が日 本の漫画の特徴のようですね。(佐藤忠男 『日本の漫画』 ) このふたつの異質なタイプの<線>は、そのまま日本の初期の漫画の<線>を決定づけ ることになったと考えられる。やがて、日本人の中から、最初の職業的な漫画家がふたり 出てくるが、このふたつのタイプの<線>の影響の上に成り立ったものだった。 本で調べてみると、日本最初の職業漫画家は、ひとりは岡本一平(岡本太郎の父であ り、岡本かの子の夫でもある)であり、もうひとりは北沢楽天という人になっている。 (図参照)

このふたりの<線>は、ほとんど当時の日本にあった<線>のふたつの系列を、それぞ れ代表していると言えるのではないだろうか。北沢楽天の方は、西洋的な輪郭性の度合い の強い<線>で漫画を描こうとしているし、岡本一平の方は、伝統的(日本的)な、輪郭 よりも感覚性の度合いの強い<線>で描こうとしていることがわかる。 北沢楽天は、当時としては珍しく、外国漫画の手法を学んだ人だった。福沢諭吉によ って時事新報社に引き抜かれ、職業漫画家として日本人最初の人になった。そして、明治 38(1905)年には『東京パック』という漫画雑誌を創刊している。 昔からある「漫画」という言い方を復活させたのも、この人らしい。 それより前の人は、江戸時代の<線>の影響を残しており、鳥羽僧正のような筆の画法 による「戯画」の伝統か、浮世絵の画法の伝統か、を受け継いだ絵ばかりだったらしい。 絵を教えてくれる先生が、そういう人達ばかりなんだから当り前だ。その中で初めて西洋 の画法で、漫画を描こうとした。 それまでの日本の伝統的な<線>と西洋的な<線>とがまだうまく折り合っていない初 期の段階の人だ。 岡本一平の登場は、北沢楽天よりも少し遅れている。こちらは、夏目漱石の推薦で、 明治45(1912)年に、朝日新聞社に入社している。北沢楽天に比べると、やはり岡本一平 の<線>は伝統的(日本的)な要素が強く残っているものだと言える。ただそれでも鳥羽 僧正などの<線>に比べれば、西洋的な輪郭の強い<線>の影響を受けていることは感じ られる。 北沢楽天や岡本一平の絵を見るときに、何よりも僕が驚嘆するのは、僕の持っている現 代のマンガのイメージとはまったく違っていることだ。「こんなんで、どうして、現 在のような多様なマンガの<線>にまで到達することができたのだろうか?」 ということに驚いてしまう。 でも、ここではとりあえず、明治から大正期には、マンガはこんな段階であった、とい うことが確認できれば、それでいい。 明治から大正にかけて活躍した北沢楽天と岡本一平の後、大正から昭和の始めにかけて それぞれの弟子たちが漫画を描くようになった。楽天の弟子たちには、保積稲天、下川 凹天、長崎抜天、芳垣青天、松下伊知夫、根本進などがおり、岡本一平の弟子たち には、近藤日出造、杉浦幸雄などがいた。 そして、昭和7年には、もともと画家の人が、絵画の余技としてマンガを描くのではな くて、最初からマンガ家を職業として自覚した人達が出てくる(「新漫画派集団」=近藤 日出造、横山隆一、杉浦幸雄、矢崎茂四)ようになった。 それからは、すごいもので、第二次世界大戦の前までには、一定のマンガらしい<線> で、マンガが描かれるまでになっていた。田河水泡(この人も、出身は芸術家)の「の らくろ」や横山隆一の「フクちゃん」などの絵が、すでに登場している。 石ノ森章太郎は、マンガについての本を何冊か書いているが、『まんが研究会』は、そ れらの中では、マンガの表現方法についても、よく書かれているし、マンガの歴史につい ても、一番よくまとまっている本だと思う。 僕は、ほとんどここまで登場してきた人たちの名前を知らない。だが、石ノ森章太郎は 『まんが研究会』の中で、手塚治虫以前のマンガについて、このように書いている。

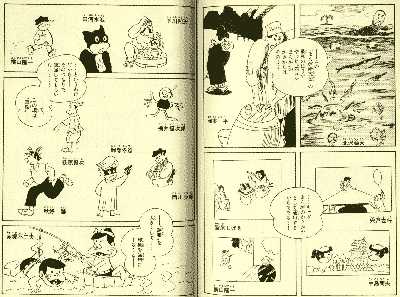

画像が見づらいが、名前としては、最初のコマから、北沢楽天、岡本一平宍戸左行、 中島菊夫、宮尾しげお、横山隆一、下川凹天、田河水泡、横井福次郎、西川辰 美、岡部冬彦、荻原賢次、秋好馨、などの名前があげられている。 これらの名前も、ほとんど僕は知らないが、書き方からすれば、その当時は、ほぼポピ ュラーなマンガ家の人たちばかりであったことが推察されるし、石ノ森章太郎も子どもの 頃、彼らのマンガを読んでいたのだろう、と思われる。。 当時、まだ少年だった手塚治虫は、この日本のマンガ成立の初期に、ちょうど多感な 少年期を過ごしたことになる。北沢楽天から田河水泡、外国漫画まで、広い範囲のマンガ に、ふんだんに接することができている(家においてあったらしい)。ディズニーのアニメ にも影響を受けながら、自分自身もマンガを描くようになる。 やがて、日本は太平洋戦争に突入(1941年)、敗戦を迎えた。

|