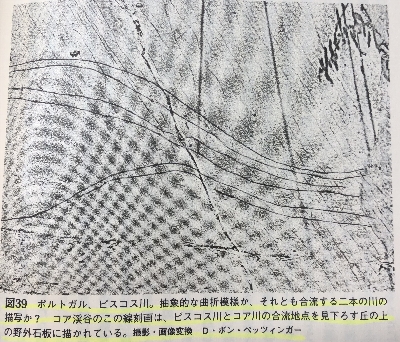

地表近くまで下り、「曲折模様(メアンダー)」が一つ描かれているという、こげ茶 色の石板に向かった。明確な意図や識別できるかたちをもたない、曲線状の記号と報 告されているものだ。この種の記号はフランスとスペインの洞窟遺跡にも見られるが、 はっきりしたかたちをもたないため、装飾用の模様に分類されたり、無視されること も多い。 氷のようにつるつる滑る、踏みつぶされた枯れ草の上を慎重に進んだ。垂直に近い 急斜面を上り下りするうちに、今日だけで何度もバランスを失いかけて、はるか下の 谷床に滑り落ちそうになっている。 安全な足場を探すために、一瞬たりとも足元から目が離せない。なんとか岩面の前 にたどり着き、ようやく模様をじっくり見ることができた。それは確かに曲折模様だ が、一風変わっていた。二対のくっきりした二重線が、もう一対の二重線の上を走り、 途中で合流して三対の平行線になっている(図39)。この形状には、どこか見覚えが あった。ディロンがカメラ機材を準備している間、私は模様を簡単にスケッチし、そ れからこの日何度もやったように、うしろをふり返って風景を見わたし、太古の芸術 家たちの目に映ったものを確認した。 この高さからだと、眼下の小川が隣の丘の向こうでコア川と合流する様子がよく見 える。私ははっとして、コア渓谷考古学公園の主任考古学者ティエリー・オーブリー の方を向いて尋ねた。 「ティエリー、この曲折模様が合流する二本の川を表していると考えた人はいません か?」 彼はこう答えた。「いますよ、私たち自身、この絵を最初に発見したとき、そうじ ゃないかと思いましたからね」。 「誰かそれを研究している人はいますか?」 「いや、まだ。みんな手一杯で、その時間がないんですよ」 〇 ペッツィンガーが見た原始人の記号は、こういうものだ。

今、ここで考えたいのは、この<線>の段階ということだ。 吉本隆明は、原始人の発する声の段階が進展する段階を次のように想定している。 〇 わたしはここで、言語が人間の意識の指示表出であることによって自己表出である か、自己表出(対自)であることによって指示表出(対他)としてあらわれるものと して、その発達の段階を原理的にかんがえてみなければならない。 (1) 無言語原始人の音声段階で、音声は現実界から特定の対象を意識することが できず、ばくぜんと反射的に労働、危機、快感、恐怖、呼応などの叫び声を発する ものとする。この段階では、人間の現実にたいする言語的な関係はつぎのようにし めされる。 音声は現実界(自然)をまっすぐに指示し、その音声のなかにまだ意識とはよび えないさまざまな原感情がふくまれることになる。 (2)音声がしだいに意識の自己表出として発せられるようになり、それとともに現 実界におこる特定の対象にたいして働きかけをその場で指示するとともに、指示さ れたものの象徴としての機能をもつようになる段階である。(第1図参照)(略) (3)音声はついに眼のまえに対象をみていなくても、意識として自発的に指示表出 ができるようになる段階である。たとえば、狩猟人が獲物をみつけたとき発する有 節音声が、音声体験としてつみかさねられ、ついに獲物を眼のまえにみていないと きでも、特定の有節音声が自発的に表出され、それにともなって獲物の概念がおも いうかべられる段階である。(第2図参照)(略) 〇 吉本隆明の指摘は興味深いが、原始人の段階の音声を復元することは不可能だ。言語は書き留 められない限り、残ることはない。書き言葉が発明されるのは、まだまだずっと後だ。 だが、線は、初期の段階から、視覚的に確認することが可能だ。 前出の線は、吉本隆明の段階で言えば、(2)の段階に当たっている。 現実の川と、線とが、川と同定されている段階の<線>だ。 この段階を通過して、「ついに眼のまえに対象をみていなくても、意識として自発的に指 示表出ができるようになる段階」がやってくる。 その段階の<線>は、たとえば、こんなものだろう。

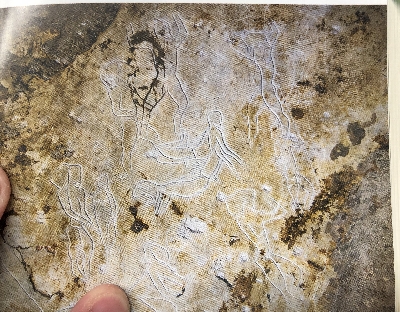

この<線>は、素晴らしい。 意識として自発的に描かれていることは、確実だと思う。 こんな<線>は、現代の僕にも描けない。 (この項、了) |