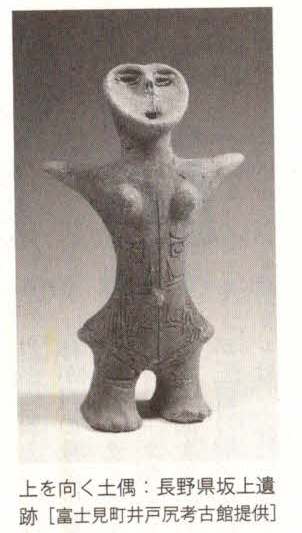

ナウマンは、潮の満ち干や雨や水、また動物や植物の生態など、あらゆる自然現象 がことごとく月に支配されていることを古くから人類は知っていたとするロバート・ ブリフォールの指摘を引用しています。人類は「再生」のイメージを月の運行になぞ らえ、月を「再生」そして「不死」のシンボルとして崇めるようになったのだと考え たナウマンは『生の緒』の中で、土偶に見出される月の象徴的造形について言及して います。それは土偶研究の新たな地平を切り拓くものでした。 「月」だけでなく、ナウマンは土偶における「女性」も、そして「蛇」や「蛙」も、 「死と再生」を象徴すると指摘しています。女性は身ごもる姿が再生のシンボルとな り、その身ごもりが月からもたらされる「水」(精液)によることを世界中の神話が 伝えていると力説しているのです。そうした「月の水」が、「涙」や「鼻水」「よだ れ」として土偶に表現されていることも、カール・ヘンツェの研究を援用しながら読 み解いています。月の水が大地にまかれ、植物や動物が生まれることを意味している というのも彼女の主張です。 〇 ナウマンは、月をお盆やお皿といった容器として見るこうした象徴思考の文脈の中 に、長野県富士見藤内遺跡から出土した頭にトグロを巻いた蛇を載せる土偶を位置づ け、読み解きを行なっています。そして、月、身ごもる女性、身ごもる女性に月の水 を運ぶ蛇、という象徴関係が、時空を超えて存在することにナウマンは驚かされます。 〇 さて、ではこうしたお盆状・川状の顔や頭の土偶が、なぜ上方を見据えるようにし て作られているのでしょうか。それは、見上げる顔の先に月があるから、と見て間違 いありません。じつは土偶は、窪んだ顔だけでなく、どんな顔の造形であろうとも、 基本的には斜め前方あるいは上向きに作られる傾向にあります。うつむいた土偶はほ とんど例がありません。それには理由があるはずです。その理由とは、土偶が月の水 を集めるという呪術容教的な役割を担っているからに他なりません。天にそびえる月 を崇めるポーズが意識されているのです。

〇 縄文人の世界観を、現代的な機能的、抽象的思考で解こうとしても限界がある。 大島直行は、その問題を、象徴的思考として解こうとしている。それは、レヴィ・ストロース の「野生の思考」から始まった発想だと言っていいだろう。 なかなか興味深いと思った。 僕自身が、自閉症当事者の記述から、初期の人間は、「感覚で考える思考」で考えていたと思 っているからだ。 感覚で考える思考は、「象徴的思考」に似ていると言える。 縄文人は、間違いなく、「月」を見ていただろうし、「月」の満ち欠けの中に、世界の象徴を 見つけることができただろう。「光と闇」「生と死」の連環を見出したし、その一環として、 <水・蛇・カエル>を関連付けることもできただろうと思う。 ドナ・ウィリアムズは、「もの」には意思があると感じていた(※そう信じて疑っていなかっ た)と言う。古代人も、「月」の「意思」を感じることができていたと思う。 どうして、土偶は、斜め上を向いているのか。 それは、月を見ているのだ、というのは、ありえる説ではないだろうか。 僕の子どもは、小さい頃、お月様が自分を追いかけてくる、と不思議がっていた。 ダウン症の書家・金澤翔子さんは、夜道を歩いていると、月に話しかけるのだそうだ。 (この項、了) |