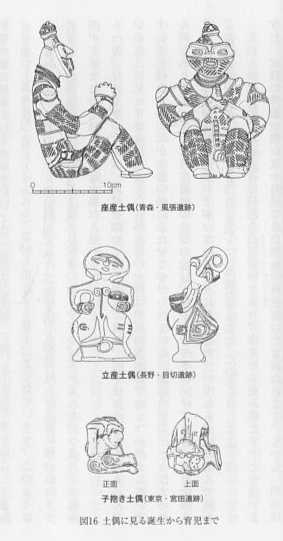

風張遺跡のいわゆる「合掌土偶」は、腰を下ろして膝を立てて両脚をやや開き、腕 を胸の前で拝むように曲げ、両手の指は何かを引っ張るように交互に組んでいます。 背筋は後ろに突っ張るように伸ばし、上腕には力瘤、股間には誕生の形かと思われる ものが線で刻まれています(図16、上)。また、似た形・ポーズをした栃木県栃木市 の後期・藤岡神社遺跡の土偶などでは、股間から赤ん坊が頭を出している様子がはっ きり見てとれるものがあります。この姿の土偶は、両膝を曲げて座る姿から「屈折土 偶」とか「しゃがむ土偶」と言われることもありますが、それらは島根県・滋賀県・ 和歌山県と関東から東北の後期の土偶にも広く認められます。その姿は、昭和初期の アイヌ民族のチセ(家)で、妊婦が炉端の脇に膝を曲げて天井を向いて寝、梁から吊 るした縄にすがって背を起こして息み(足を開いて息を止めて腹に力を入れる)なが ら出産する様子によく似ています。このようなお産を「座産」と言います。妊婦の周 りで二、三人の女が助け、一人家に残ったエカシ(おきな、長老)が炉端で火のカミ などに安産の祈りをささげていました。つまり、これらのポーズをした土偶は、座産 土偶だと思います。 (※松本注、以下図16、上、中央、下)

一方、目切遺跡の土偶は、両足を開いて踏ん張って立ち、右手は何かを丸く抱え込 んでいるように見えます(図16、中央)。似た形の土偶は中部山岳地帯でいくつか出 土していますし、同様な土偶の形が土器の緑に立たせてつけられている、諏訪市周辺 出土と伝えられる例もあります。また唐渡宮遺跡の土器の絵は、両手をやや下に向け て広げ、両足を開き、その間から赤ん坊か後産が垂れ下がっているように見えます。 いずれも立って息んで産む「立産」を示していると見られ、立産がこの地域の主流だ ったのかもしれません。 これらは世界的に共通する伝統的な出産姿勢であり、出産を「産み落とす」とも言 いますし、女性の骨盤の傾斜度から見ても自然な分娩法だったと言われます。しかし、 明治政府が明治三二年に「産婆規制」を制定して西洋式教育を受けた助産師を養成し、 仰向け(仰臥位)や横向きなどの「寝産」を奨励するようになりました。戦後、昭和 四○年頃からは、病院でのお産がごく一般的になり、座産・立産は、見られなくなり ました。 また、背中に子供をおんぶした「おんぶ土偶」が石川県かほく市の中期・上山田貝 塚で、左胸に赤ん坊の顔を当てて授乳しているような「子抱き土偶」(図16、下)が 東京都八王子市の中期・宮田遺跡で、それぞれ発見されています。これは当時の育児 の姿を表しているのでしょうが、縄文時代以来、つい最近まで、このやり方は続いて きたと言えるでしょう。 ○ 「土偶」について、僕はほとんど知識がないので、興味深く読んだ。 図は、上から出産の際の「座産」、中央が「立産」を表し、下は、母親が子供を抱いている様 子が造形されていると言う。仰臥位の出産の姿勢は、「明治維新」以降に導入されたものであ り、それ以前の「座産」や「立産」も、理にかなったものであった。ちなみに、「ピダハン」は 妊婦がひとりで川に入って、水中出産をする。 僕の知っている理解は、「土偶」は壊されて発掘されることが多く、死者と一緒に埋葬された ものだというものだ。 だがそれは、実際には、眉唾なものだ。 こんなに、種類が豊富なものだとは知らなかった。 縄文人たちは、「死」にも興味を惹かれただろうが、「誕生」にも、とても興味を惹かれてい たのではないだろうか。「土偶」を見る限り、女性から新しい「生命」が生まれることは、とて も不思議なことだったに違いない。 「土偶」は、縄文人にとって、自分たちの「視覚や触覚(感覚)で考える思考」に見合った ものだった。抽象的に「生や死」を考えるのではなくて、「土偶」の像を通して、「生命」に直 接触れることができたのではないだろうか。 (この項、了) |