○ ってからで、それ以前、室町時代には逆に夏の遊びであったと書いてある。本当は知 ったかぶりをして「あまり知っている人はいないだろうが、羽子板は本来夏の遊びだ ったのだ」と書きたいところだが、なるべく嘘はつきたくない。 それに、これを知らなかったとしても別に恥にはならないだろう。それほど羽子板 と正月は日本人の心に定着している。 呼び名も羽子板といわず「胡鬼板」(こきいた)が普通だったらしい。しかも遊び ではなく、厄除けのまじないとして行なわれていたというのだから驚きだ。辞典を読 み進めて笑いがこみあげてきた。なんの厄かと思ったら「蚊に食われぬため」と書い てある。 「胡鬼」とはトンボのことである。トンボは好んで蚊を食べる。そこで蚊がでてくる 季節になればトンボに似せた「胡鬼」を空に突いて飛ばすのである。クルクルと空中 を舞う羽に蚊は驚いて退散する仕掛けだ。 確かにそういわれてみると羽子板の羽はトンボに似ている。羽の丸い部分はトンボ の頭を模したものらしい。 呆れるというよりも感動的な話だ。遊びながら蚊を追い払うなどという発想は常人 のものではない。本当に蚊が逃げるかどうか保証の限りではないが、なんとなく試し てみたくなる。昔の日本人はどうしてこんなに気持が豊かだったのだろう。改めて感 心させられた。 ところで、羽子板絵とは飾って眺める作品ではない。立派な押し絵の羽子板を買う ことのできない子供たちのために浮世絵師が考案したものである。子供たちはこれを 鋏で切り取って板に貼りつける。アッという間に素晴らしい羽子板の完成だ。 江戸人は貧しいながらも生活をエンジョイする才能を確かに持っていたのである。 こんな人たちがボクは好きだ。 ○ 羽根つきが、夏のものだったとは、僕もまったく知らなかった。 確かに、羽根の方は、トンボに形が似ているように思える。 あれを打つことで、蚊を脅かしていたのだとは! ということは、もともとは、子供の遊びではなく、何かの夏の行事などで真剣に行われていた ものではないだろうか。 高橋克彦のように、「昔の日本人はどうしてこんなに気持が豊かだったのだろう。」と僕 も思うのだが、もう少し言葉を足しておきたい。 昔の日本人は、自然の動物や昆虫とも距離が、現代よりも、飛躍的に近かった。自分たちが感 じることは、同じように、昆虫や動物たちも感じるだろうと考えた。 これを、非科学的だとか、無知迷妄で、低レベルだと見なすのは間違いだと僕は思う。 そうではなくて、日本人は、古代より、「感覚で考える」度合が強かったことを意味してい るのであり、西洋の文明は、その段階を速やかに排除していったのだが、日本人はその段階を保 存(あるいは、停滞)したまま、長い時間をかけて、文化を積み重ねてきた…。 そして、それは、日本人の短所(西洋文明から見ると、幼稚)でもあるけれど、長所にもなっ ていて、現在まで影響を与えているのではないか、と。 それから、もうひとつ。 江戸時代の浮世絵のジャンルのひとつに、「死絵」(しにえ)というのがあったらしい。 ○ 話が横道にそれた。絵の説明に移りたい。情報という見方をすれば浮世絵にはさま ざまなジャンルがある。「死絵」もそのひとつだ。これは当時の著名人(特に役者が 多い)が亡くなった時にその法名、辞世の句、命日などを刷って売出したもので、現 代の追悼特集に近い発想だ。贔屓の役者や有名人の死を地方の人間はこの死絵によっ て知り得たのである。

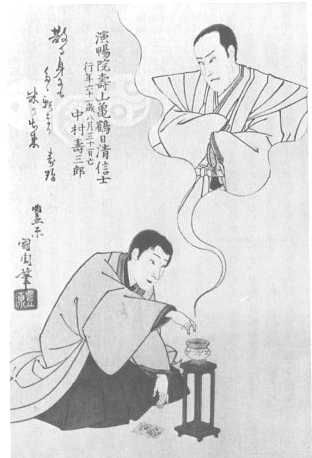

○ 「死絵」というジャンルがあることにも驚いたが、僕が驚いたのは、絵自体だ。 線香をあげる煙が、同時に枠線にもなっていて、死者の画像が描かれている。 典型的な「視覚で考える」絵だ。誰でも、見ればすぐにわかっただろう。 生者と死者とが、同じ画面上に、普通に描かれる。 よく考えると高度な次元のもののはずだが、こんなものが、すでに江戸時代の日本にはできて いた(!)。 煙の線が、次元を切り取る役割をしているために、死者の絵と現実の人間が同在して描かれて も不思議ではない。 当時の日本人は、線の機能など考えなくても、経験的にわかっていたのだろう。 絵師も、普通にこれを描き、見る側も、これを普通に受け止めることができたのだろう。 しかも、おなじ画面に、文字も同在している。 もうほとんど、現代のマンガに通じる要素は、この段階で出来上がっていると言っていい。 マンガが、現代の日本で盛んになっている理由が、ここにあるのだと言えよう。 (この項、了) |