この段階まで来て、さしあたり、大まかな戦後マンガの<線>は出揃ったと考えら れる。 戦後、いちはやく登場し、マンガの世界を席捲した手塚治虫を中心としたストーリ ーマンガの<線>と、その多様化された<線>の登場、劇画の<線>の登場と、少女 マンガの<線>の登場によって、だ。 戦後のマンガは、この<線>の幅を拡大化していく過程であったと言えるし、<線 >の表現史は、その過程を追うことによって成立するはずだ。 時間があいてしまったので、ここで再度、確認しておくと、僕の考えでは、マンガ とは、<線>による表現だ。 そんなことはない。マンガには、セリフもあるし、物語もあるじゃないか、という 意見もあるだろうが、究極的に言うと、マンガは<線>である、ということになると 僕には思われる。 単純に言えば、言葉の無いマンガは成立しえるが、<線>の無いマンガは成立しえ ないのだ。 同じ線による表現に、「芸術」と「記号」とがあるが、マンガと根本的に違うの は、マンガは線を分化させることによって表現するところだ。 マンガは、<線>をそれぞれの役割に分化させて、それらの<線>の組み合わ せによって、表現する。 最大の空間表現(=最小の時間表現)は、ワク線であり、最大の時間表現(=最小 の空間表現)は、効果線だ。その役割の分化によって、マンガは、たくさんの物語を 内包し、表現することが可能になった。 どうして、そんな線の分化が可能になるのか、と言えば、<線>の本質的な二重性 によっている。<線>は、一方では、物事の輪郭性を表現し、もう一方では、感覚性 を表現するものだ。 どうして、<線>の二重性が可能なのか、と言えば、人間の存在が二重性であるこ とによっている。 <線>の二重性の、輪郭的な面が、強調されていけば、「記号化」していくし、感 覚的な面が強調されていけば、「芸術」の線になっていく。 昭和45(1965)年以降、再びマンガのブームが起こった。 この時期のマンガブームは、劇画にたくさんの名作(『巨人の星』や『あしたのジ ョー』など)が登場したので、「劇画ブーム」とも言われている。 もちろん、梶原一騎(高森朝雄)という原作者の登場が大きかったわけだが、<線 >の問題として言えば、「劇画ブーム」というのは、いわば、「劇画の<線>の多様 化」の時期のことを指している。 手塚治虫を起点とするストーリーマンガの<線>が、戦後いち早く多様化したよう に、やや遅れて発生した劇画の<線>が、ここにきてようやく多様化してきたわけ だ。手塚治虫に端を発するストーリーマンガの<線>は、すでに多様化を完成させ、 停滞を始めていたのに対して、劇画の<線>はまだまだ未完成で、多様化される可能 性を秘めた魅力のある<線>だった。 そこに、いろいろな個性のある<線>が誕生した。 川崎のぼるの<線>は、それまでの劇画の<線>の微細化なのだ。 それまでの粗雑な劇画の<線>の感じが、より繊細に描き込まれて、洗練されてき た。たとえば、腕を例にすると。

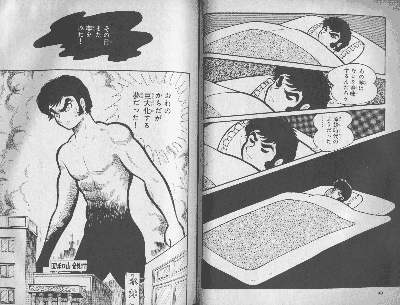

川崎のぼるの劇画の腕は、こんな感じになる。これは、それまでの太くて直線的 で、単一な劇画の線とは違っている。腕の筋肉の盛り上がっているところは、線を太 くし、腕の細くなっているところは、線を細くすることで表現している。その線の組 み合わせなのだ。こうすることによって、人間の身体を立体化して表現することがで きるようになった。 現在でも、この表現方法は使われている。たとえば、あだち充の描く女の子は、微 妙な線の強弱で描かれている。そうすることで、女の子の身体のやわらかなイメージ を表現することに成功している。 また、『巨人の星』には、こんな画像がある。

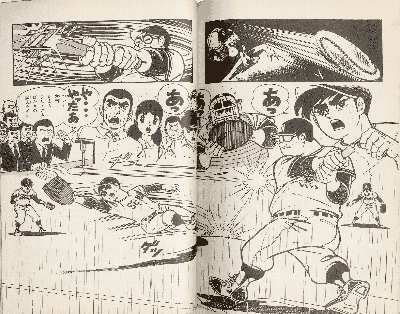

星飛雄馬の投げたボールを左門豊作が、ジャストミートする。その瞬間を、コマを 無くして(ゼロ記号化して)表現している。コマを無くすことによって、瞬間に起こ った印象を強調することができている。 ①花形の画像 ②伴宙太の画像 ③牧場くんの画像 ④テレビを見ている星一徹の画像 ⑤アナウンサーの画像 ⑥打った瞬間の左門の画像 ⑦ボールに飛びつく飛雄馬の画像 少なくとも、七つの画像が同時に表現されている。しかも、左門と飛雄馬は、同じ 画面上にあるように見えるが、実際には、視点が移動している。こんな角度で見える ことはありえないと思われる。 ひとつの画面に、とても複雑なことを多次元的に表現している。 これだけではない。『巨人の星』には、たくさん目をみはるような画像があって驚 かされる。川崎のぼるの、あふれるような才能がとてもよく伝わってくる作品だ。 劇画において初めて、意識的に、これだけ大胆に画像の可能性が示された。 とても有名だが、目の中に火を書き込む画像の表現も新しかった。ちょうど、古墳 時代のレントゲン画法のように、身体と心の中の感情とを二重化させて描いた。火が 燃える画像で、精神の状態を象徴させることができるようになった。 「がーん」という効果音も、話題になった。

『男一匹ガキ大将』などが登場している。これらの人達はみんな、当時話題になった 作品をたくさん描いた人達だが、<線>の問題として言えば、劇画の<線>の多様化 として括ることができると思われる。 この時期の劇画の<線>の多様化の特徴は、主に、コマわりが高度化されたこと だと、僕には思われる。先に引用した『巨人の星』のコマわりも独特なものだが、手 塚治虫も、この時期は劇画の<線>を、じぶんの作品に導入している。また『ザ・ク レーター』では、実験的なコマわりをたくさん描いている。 本宮ひろしは、『男一匹ガキ大将』で、見開きの2ページを使って、決闘のシーン などを描いている。また、本人が書いていたと思うが、口の中に、効果線を描いたの は、本宮ひろしが初めてだったと言っていると思う。 僕の考えでは、この中で、永井寮もマンガの<線>の表現史に、ひとつの位置を占 めた人だった。永井豪は、ワク線の動きを、とても重視した人だと思える。

『魔王ダンテ』の画像だ。2ページで数個のコマしか描かれていない。読み飛ばそ うと思えば、数秒で読み過ごしてしまうだろう。ほとんど一瞬のシーンを迫力のある 表現にするために、惜しみなく、大きなコマのワクを取っている。 『魔王ダンテ』を下敷きにして作られた『デビルマン』でも、たくさんの大胆なコ マわりが使われている。デビルマンとシレーヌやジンメンとの対決は、とてもスピー ド感にあふれた、迫力のある画像とコマわりによって描かれている。現代では、普通 のコマわりだと感じられるかも知れない。 でも、僕の感覚では、これほど大胆に大きなコマわりを意識的に使い出したのは、 永井豪が最初の人じゃないかと思う。こんなコマわりをするマンガ家は、当時、他に いなかったのではないかと思う。 『デビルマン』『ハレンチ学園』『マジンガーZ』などは、作品としても画期的だ ったが、コマわりという意味でも、とても重要な表現をした人だった。 |