「少年マンガ」の分野においては、戦後、しばらくは手塚治虫のストーリーマンガ中心の 時代が続く。それほど、手塚治虫の戦後の「断絶的表現」のはざ間に出現した<線>(=西 洋的な<線>と伝統的な<線>の統一)は、決定的だった。 本(『新宝島』=松本・注)が書店に並んだ時の反響は凄じいものであった。 文字通り飛ぶように売れた。 「こんなマンガ見たことない。二ページ、ただ車が走っているだけ。それな のに何故こんなに興奮させられるのだろう」(『二人で少年漫画ばかの描い ていた』藤子不二雄著・毎日新聞社) 「その本はハッとするほど新鮮なものでした」(『マンガ家入門』石ノ森章 太郎著・秋田書店) 「この作品を読了したときのぼくは、血沸き肉踊るといった感じで興味津々 だった。それまでのマンガが急速に影が薄くなっていくように思われたので あった」(『ぼくは劇画の仕掛人だった』桜井昌一著・東考社) これまでにない全く新しいタイプのマンガの登場に、全国の少年少女が夢 中になった。子どもたちの目には、動かないはずの絵が動き、画面の奥から は音さえ聞こえてきたのだ。 この本のためにマンガ家になる決意をした子どももたくさんいた。 (『手塚治虫と路地裏のマンガたち』 中野晴行) やがて手塚治虫に影響を受けた才能たちが、輩出してくるようになる。 これらの新進マンガ家登場の段階は、手塚治虫の<線>の多様化の段階だと位置づけ られると言えるだろう。 それぞれの作家が、手塚治虫の模倣から始まって、それぞれに独特の<線>を確立してい った。何度も何度も線を描き、それぞれ自分なりに、個性のある描線を身につけていくの だ。 たとえば、石森章太郎の<線>は、手塚治虫の<線>の、緻密化・細密化なのだ。

縮小しているので、きれいな画像ではないが、石ノ森章太郎の<線>が、細かく、緻密で あることがよくわかる。そればかりでなく、映画的な手法も、とても自覚的に微細なコマ割 りで使われている。(もちろんのことだが、これは、手塚治虫と石ノ森章太郎の優劣を問 題にしているのではない。それぞれの作家の特徴として言えることを言っているだけだ) 赤塚不二夫の<線>は、手塚治虫の<線>よりも、もっと記号(指示表出)性が強くな っている。その分だけ、絵の動きは固くなるのだが、赤塚不二夫のマンガの成功によって、 初期のギャグマンガのタッチが決定的に枠付けされた。僕の知る限りでは、この不文律は、 筆のタッチを使ってギャグマンガを描いた山上たつひこの『喜劇新思想体系』や『がきデ カ』の<線>によって鮮やかに打ち破られるまで、長く続くことになった。 藤子不二雄の<線>は、赤塚不二夫と同様だが、それよりもやわらかな<線>になって いる。そのために、藤子不二雄は、ストーリーマンガもギャグタッチのマンガも、両方とも 可能な<線>を持った作家であった。 また、桑田次郎の<線>は、とてもシャープな印象を受ける。描線が細くて鋭い。<線 >の輪郭(指示表出)性が強いためだと位置づけられる。

だが、こういうことを考えていると、キリがなくなってしまう。 単純なように見えるが、実際には、<線>のヴァリエーションは、ほとんど無限と言って もいいものだ。それぞれひとりひとりに<線>の個性は違うものだ。 彼らは、手塚治虫の動的な<線>の影響を受け、ストーリー・マンガの技法、構 図を学びながら、自分独特のストーリーと、描線を作っていった。 手塚治虫以外の<線>は、あったのだろうか。 もちろん、あった。 それは、「スポーツマンガ」の系譜として成立していた(さすがに作品の幅の広い手塚治 虫も、スポーツマンガだけは、ほとんど描いていない)。福井栄一の「イガグリくん」を頂 点とすると考えていい。 福井栄一は、戦前からの絵の修行をしていた人であり、そこに手塚治虫の映画的手法を取 り入れてマンガを描いた人だ。僕はよく知らないのだが、寺田ヒロオも、ここに入れていい かもしれない。(このあたりは、『戦後野球マンガ史』米沢嘉博に詳しい) マンガが好きでマンガを描きながら、(あるいは、他に生活の手段がなくて)、手塚治虫 に影響を受けながら、どうしても手塚治虫のような描線が描けない人たちがいた。それらの 人たちは、なんとか自分たちなりのマンガを目指そうと模索していた。 一般の「少年マンガ雑誌」には受け入れられず、「貸本」という形からそれらは受け入れ られ始める。こうして、「劇画」が誕生した。劇画の<線>が、誕生したのだ。

生まれた。五〇年代半ば、大阪は船場にある光仲書房(俗にいう日の丸文庫) に、若いマンガ作家たちが結集した。松本正彦、辰巳ヨシヒロ、さいとう・ たかを、佐藤まさあきといった人たちである。彼らは、貧しい生活環境のな かで、大好きなマンガを描き続けた。その拠点となったのが、五六(昭和三 十一)年四月創刊の、短篇誌『影』である。この『影』に掲載されたマンガ、 中央の雑誌のものとは異なり、絵は稚拙ながらも迫力をもち、実録的なはな しが多かった。手塚治虫風のストーリー・マンガとは、大きな開きをみせて いたのだ。 昭和四三年一月、辰巳は、回顧的な著書『劇画大学』を刊行している。そ の中で彼は、劇画という名を考えつき、使ってみたいと思った動機を、つぎ の四点にしぼって説明していた。まず、マンガから笑いの要素をなくし、心 理的な描写をとり入れ、よりリアリスティックな描法によって、マンガの読 者層の年齢を従来までよりいくらかでも高めたいと意図したというのである。 すなわち辰巳は、マンガとはおもしろおかしいものであって笑いの要素がな くてはならないというそれまでの通念に疑問を持ち、読者層もふくめて新た なマンガをつくり出そうと思って、劇画という名称を使ったのだと述べてい る。

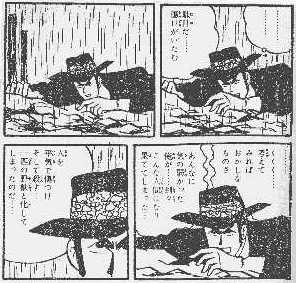

その意味では、「劇画」もまた、手塚治虫の<線>から出現してきた、という言い方も可 能だ。彼らは、手塚治虫の<線>を多様化させるのではなくて、違うタイプの描線 を開発することによって、マンガを描こうとしたのだ。 「劇画」を目指した人たちは、独特の描線を開発した。手塚治虫のストーリーマンガの< 線>を捨てて、直線的で、太くて力強い、輪郭性の強い描線を取り入れた。それは、それま でのマンガにない画期的な<線>だった。 マンガの<線>の幅が拡張される、ということは、すなわち、マンガ表現の< 幅>が拡張される、ということを意味している。 それまでのマンガの<線>の幅が、飛躍的に拡張された。内容もそれに見合うハードなも のに変えられ、手塚系のストーリーマンガに物足りなさを感じていた読者層を開拓した。 ところで、石子順造(『戦後マンガ史ノート』)によれば、手塚治虫の開発した、ストー リーマンガの<線>が描けなくて困っていた人たちには、ふたつの系列があった。ひとつ は、関西系の「劇画工房」であり、もうひとつは、東京在住のマンガ家であった。 また同じ時期、辰巳らとは直接関係なく、やはり貸本マンガを専門にかい ていた一群のマンガ家たちがいた。白土三平、水木しげる、つげ義春、永島 慎二らである。グループを組むこともなく、個別的に作品を発表していた東 京在住の作家たちは、作品を通じて関西派とも相互に影響を与え合い、かれ らの作品には、いつかある共通した表現要素が浮かび上がってくるのである。 かんたんにいえば、それは、必ずや作品のどこかに生活者の痛みや怒りや 悲しさの影が落ちていたことである。一言でいって、暗くあらあらしい表情 であった。(略)そういった一連の作品が貸本店で、ハイティーンくらいの読 者層にうけた。水木しげるの「墓場の鬼太郎」や白土三平の「忍者武芸帳」、 さいとう・たかをの「台風五郎」、佐藤まさあきの「黒い傷痕の男」など、 初期劇画の代表作はほとんどこの時期に集中的にかかれている。 こうしていつか、「劇画工房」の作品ばかりでなく、連続コマによる実録 的な物語をもった、笑いの要素に乏しい貸本マンガ一般が劇画と呼ばれるよ うになり、劇画家というのは、貸本マンガ家の別称であるかのようにみなさ れていくのである。 なかなか興味深かったので、引用した。ここで注記しておきたいのは、いわば、<線>の 系譜について、だ。 「劇画工房」系の<線>は、いわゆる、丸を基本としている手塚治虫の<線>を、もっと 直線的に拡張したものと見なすことができると思う。 それに対して、白土三平や、水木しげるは、どうなのだろう。 僕には、よくわからないのだが、ひょっとすると、マンガ以前の「紙芝居」の<線>に起 源があるのかもしれない。 水木しげるの妖怪の絵などを見ていると、いわゆる江戸時代以前の筆を中心とした、伝統 的な<線>の度合いを、強く保存した<線>なのではないか、という気がする。 つげ義春も、不思議な人だ。 手塚治虫的な<線>も描いているし、白土三平的な<線>も描いているし、水木しげる的 な<線>も描いている。つげ義春にとっては、自己を表現する<線>を見つけることが、マ ンガを描くということだったのかもしれない。つげ義春が、自己の内面をマンガによって表 現する、という画期的な作業をするまで(その<線>を獲得するまで)には、まだまだ時間が かかる。 ちなみに、いい機会なので、書き留めておくと、中野晴行は、「劇画」の元祖と言える人 は、社領系名という人だ、と言い切っている。大阪の貸本系の人だったらしい。僕にはまっ たく未知の人だ。中野晴行以外の本で、この人のことが書かれているのを読んだことはない と思うので、ここに引用しておく。 ここでなぜ社領系明に触れるのか。そのわけは、この後に続く劇画の流れ の源流がここにあると思われるからだ。 社領マンガの魅力、それは流れるような画面構成と独特のリアリズムであ る。絵のほうは中学時代に戦闘機の絵を措いて全国コンクールに入選したほ どの腕前。さらに、歴史をそのままというわけではないが、小説や映画の時 代劇程度までは忠実に再現された時代考証を施し、登場人物の言葉やしぐさ にまで注意が払われていた。 この当時の時代劇マンガと言えば、『カンラカラ兵衛』や『あんみつ姫』 など、舞台設定を江戸時代にしたユーモアマンガばかり。大阪でも手塚治虫 の意欲作『平原太平記』などはあったが、活劇としてのリアリティはまだま だであった。そこにリアリティある本格的な時代活劇が登場したというわけ だ。

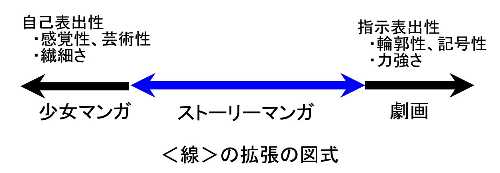

手塚治虫の作品群が、さすがにトーンダウンをし始めた時期であり、その代わりに、<線 >の多様化によって、さまざまなストーリーマンガ作家が台頭してきた時期である。 同時に、五○年代後半には、劇画が台頭してきている。 これらは、偶然なのだろうか。 そう考えるよりは、<線>の持つ自己表出性、支持表出性の<幅>が、それぞれのマンガ 家の社会的・個人的な表現意識に対応し切れなくなってきたことと対応していると考えた方 が良いのではないか、と僕には思われる。 僕が読んで知っているかぎり、ストーリーマンガと劇画とを区別するのは、主にその内容 や対象年齢によってである場合が多い。 典型的な例として、石子順造をあげておく。 …そこでかんたんに「劇画」だけを定義しておくとすれば、笑いの要素がな い、物語性をもった、実録的な連続コマのマンガ、ということになろうか。 読者対象が主として青年層にあるという点も「劇画」の特徴だろう。 おそらく、この笑いの要素がないという一点が、すべての「漫画」と「劇 画」を区別し、実録的な物語というところが、「ストーリー・マンガ」や「 コミック」とも「劇画」を分ける標識である。 『戦後マンガ史ノート』は、七○年代に書かれた本だと思う。この定義は、現代では、ほ とんど意味をなさないことは明白であると思われる。 「楽しい劇画」もあるし、笑いの要素のない「マンガ」も、現代では存在する。それらの 要素はすでに、相互浸透しているのが現代のマンガだ。 <線>の表現史という立場からは、ジャンルの成立自体に社会的な意味を対応づけよう という議論は、さしあたり第二次的な問題になる。 <線>の表現史の立場からは、「少女マンガ」の成立も、「劇画」の成立も、ジャンルと して分けるよりも、表現意識としての<線>の拡張として、連続体として捉えたほうが妥当 であると思われる。 そして、何度も言うように、<線>の幅が広がるということは、同時に、マンガ表現の幅 が広がる、ということを意味している。少なくとも、僕たちは、一九五○年代のマンガの< 線>の幅までを、大ざっぱに見てきたことになる。

|