第三話は、夏休みの物語だ。 主人公は、女の子、みつえ。 お父さんは、工事現場で働いていて、お母さんは、夏休みの間、「海の家」のお手伝いに行 っていて、家にはいない。 この回には、「ワク線」の表現で面白いものがある。

一番上のコマは、夏の暑さを表現したコマだ。 とてもとても暑くて、あまりにも暑いために、ワク線までもが歪んでいる。 ワク線は、マンガ表現の最大の空間的な度合いを持っているものだ。いわば、世界の時間空 間を切り取って成立しているものだ。 福本伸行は、それを歪めて描くことによって、夏の暑さを表現している。あまりに暑いため に、「世界」も、ぐにゃぐにゃになっている、というわけだ。 これは、いわば、ワク線を、同時に効果線として使った例だと言える。 この例は、福本伸行の特徴的なワク線になっている。 これは、初期のものだが、最近になると、ワク線を、心理的な効果線に同化させている例が ある。

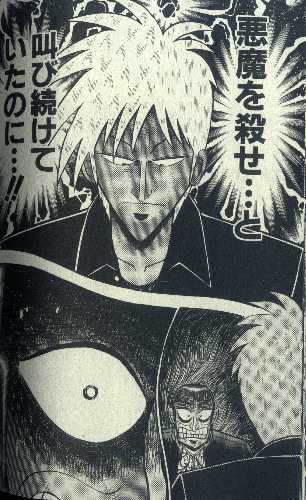

これも、福本伸行の独特のコマ割りだ。 この場合、夏の暑さの表現ではなく、心理の表現になっていることがわかる。 心がとてもショックを受けて、世界が歪んでいる気がする、という例だ。 これも、心理的な効果線とワク線とを同一化している例だ。<線>が二重性であるために、 この表現が可能になっている。 みつえは、お父さんに、「夏休みの思い出」という宿題が出ているから、お母さんと一緒の 思い出が欲しいと訴えている。 実際には、「通天閣」は、そんな宿題を出していない。それは、母親と一緒に夏休みを過ご したい、というみつえの「願い」なのだ。 お母さんは帰れないと言っているが、なんとか無理を言って、夏休み最後の日に帰ってこれ るようになった。 喜ぶみつえ。 しかし、当日になって、母親から、急に帰れなくなった、という電話が入る。 母親の帰りを、電車の駅でずっと待っているみつえ。 「俺にはとても言えないから、なんとかしてくれ」と言われる「通天閣」。 でも、<情動優位>の「通天閣」では、こればかりはどうにもできない。 彼は、「説教」や「啓蒙」や「説得」の上手な人間ではないからだ。 延々と、女の子と昔の話をして、時間を延ばすことしかできない。 お父さんも混じって、高架の下で、何台も、通り過ぎる電車を見送る。 みつえは、父親の態度から、母親が帰ってこないことを、すでに察知している。 それを言い出せないだけだ。 三者三様のちぐはぐな心理が交錯する、優れたシーンになっていると思う。 話題も尽き、通天閣も、お父さんも疲れきったとき、みつえがつぶやく。

単純なコマ割と、単純な線の絵でしかないと思えるのだが、読者を引き付けるものになって いる。これは、福本伸行のコマ割の特徴だ。 みつえは、ようやく諦めて、明るさを取り戻す。 そうしたら、最後の最後になって、お母さんが電車から降りてくる。無理を言って帰しても らったのだ。 みつえが大喜びする。「通天閣」もお父さんも、喜んでいる。 そして、読者は、これが、みつえの最大の「思い出の夏」になったことを知る。 ここには、現在の福本伸行の独特の「二転三転するストーリー構成」のパターンの萌芽が見 受けられる。 ○ ところで、この作品では、「通天閣」は、全体を通して、「教師」として何かをしたわけで はない。何かを解決したわけでもない。何もしていない、とさえ言える。 ただ、子供の<情動>に寄り添って、一緒に泣き笑いをしただけだ。 今の概念で言えば、「通天閣」の対応は、「指導力不足教員」ということになるかもしれな い。 僕の息子が、小学生の頃、放課後の校庭で、ひとり座っていたことがあったらしい。 担任の男の先生がそれを見つけて、年度末の忙しい時期だったにもかかわらず、一緒に横に 座って、紙飛行機を折ってくれた。 中学生になった息子は、今でも、その先生のことが大好きだ。 僕も、そんな先生の方が、好きだ。 (この項、了) |