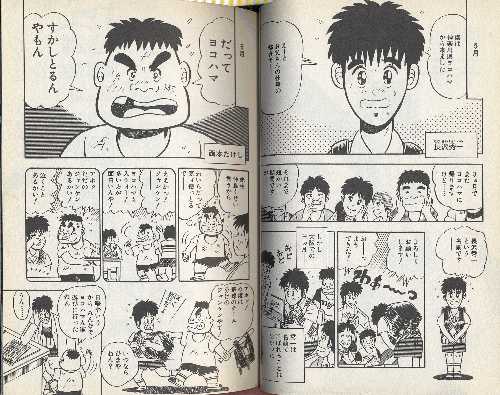

福本伸行の「初期」のコマ割は、独特のこだわりを見せている。とても独特で、面白いもの だと言っていい。特に、『見上げれば通天閣』では際立っているように思われる。 そこまではいかない。 あくまでも、福本伸行は、読者にとって、読みにくかったり、わかりにくいようなコマの使 い方は、一切していない。 普通の単純なコマ割のように見えるのだが、あきらかに意識して特異なコマ割を使っている と、僕には思われる。初期の作品を過ぎていくと、独特のコマ割は、影を潜めてしまう。スト ーリーの展開重視のコマ割の度合いが強くなったのだと思われる。 第二話では、語り手は、子供の主観から見たものではなく、「作者=ナレーション」という 立場から語られる。 第二話で、特徴的なのは、ページ全体をひとつのまとまりと見なしての、「並列」・「比 較」的な使い方だ。 まず、一ページ目から、そうやって描かれている。(下図)

一ページは、五月に転入生(長沢秀一)がやってきたことが描かれる。父親の仕事の都合で 三ヶ月間しかいない。彼は、ヨコハマ出身なので、あだなが「ヨコハマ」と呼ばれることにな る。 そして、もうひとりの登場人物として、二ページ炉に、典型的な大阪の「わんばく坊主」と いう感じの子・たけしが描かれる。 読者は、連続してコマを読んでいるが、同時に、見開きの両ページ全体で、ひとりひとりの 紹介のマンガとして読むことができるようになっている。これは、マンガの見開きを利用して しか表現できないことだと思える。 ○ 第二話では、ストーリーも、「比較」「対立」のストーリーになっている。 「ヨコハマ」のお母さんの価値観と、「通天閣」の価値観の「対立」として、ストーリーが 描かれる。 お母さんは、ヨコハマに勉強をさせたいし、乱暴な子供とは遊ばせたくないと考えている。 「通天閣」は、ひとりぼっちではよくない、もっと友達と交わらないと、と思っている。 お母さんは、「通天閣」に子供と遊ばせないように、文句を言うが、「通天閣」は、それは 「女の浅い考えだ」と、バカにしている。どちらも、話がかみ合わない。 ヨコハマは、お母さんの言うこともわかるし、友達と仲良くもなりたい。しかし、お母さん の言いつけにそむくこともできない。「通天閣」の言うこともわかるような気がする。その気 持ちで揺れ動いている。 そうして、このページにつながっていく。

○左ページ通天閣のセリフ

(振り向くヨコハマの画像)

(それでも学習塾に行くヨコハマ)

○右ページ母親のセリフ

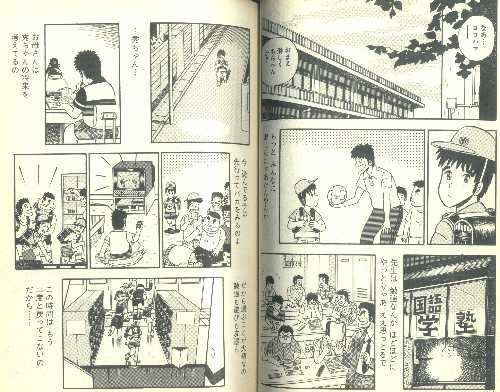

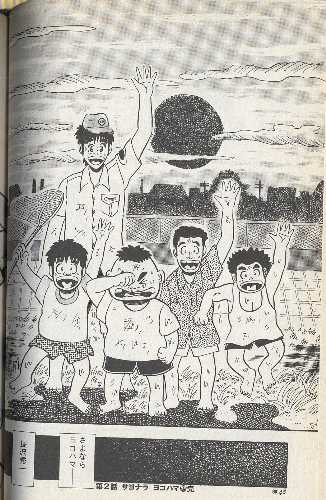

た、わかりやすい「並列」・「比較」の表現のページになっていると思う。 どこにも不明な点はない。 わかりやすいコマだが、同時に、通天閣と母親の言葉や行動の狭間で、揺れている「ヨコハ マ」が、とてもうまく表現されている。実際には、高次な表現になっていると思う。 これも、「見開き」を持つマンガの独特の表現形式だからできることを、意識して使ってい ると思う。 三ヶ月は、アッという間に過ぎ、引越しの前日がやってくる。 アパートの部屋で、通天閣とヨコハマが話している。引越しの前日もまた、塾に行こうとす るヨコハマ。 「通天閣」は、今日は塾をサボるように言い、ヨコハマをたけしたちがいつも遊んでいる川 につれていく。 初めて、たけしたちと一緒に遊ぶヨコハマ。すぐに仲良くなってゆく。 みんなと一緒に川に入り、魚やザリガニをとり、泥んこになって遊ぶ。 全員で、ヨコハマのテーマソング「ヨコハマたそがれ」を合唱する。 そこへ、母親が怒ってやってくる。 ヨコハマを強引に連れて帰ろうとする。 たけしたちは、泣きながら、全員で「ヨコハマたそがれ」を歌うことで、ヨコハマに別れを 告げようとする。 連れ戻そうとする母親の手を振り切って、歌をじっと聞いているヨコハマ。 そこへ、作者のナレーションがかぶさってゆく。

(そして、見開きで以下のページ)

見開きをとても効果的に使った、いいシーンだと思う。 これも、単純に見ると、ただの「情景描写」のように見えるが、そうではない。 情景描写であると同時に、ヨコハマの「情動としての目」に、しっかりと焼きついた、 少年期の友達との別れの情景なのだ。きっと、この情景は、これからもヨコハマの目に焼き ついて、人生の中で、何度も思い出される貴重な情景になるに違いない。 そして、読者も思わされる。 学校の勉強を忘れることはあっても、こんな風景が、ある<情動>と結びつく時、決し て大人になっても、忘れることはない、と。 ストーリーの展開からすれば、テレビドラマの「学園もの」のように、単純に、管理主義的 な教育ママに対する、自由奔放な教員の指導の勝利のようにも受け取れる。 一見すると、作者は、「通天閣」に軍配をあげているように見える。 でも、僕はそうは読まない。 作者は、「対立」を描きながら、実際には、そのどちらかに軍配をあげているわけではな いと思われる。 そんなことよりも、いわば、<情動としての人間>こそが、人間として本来的なものなの だと、答えているように、僕には読める。 (この項、了) |