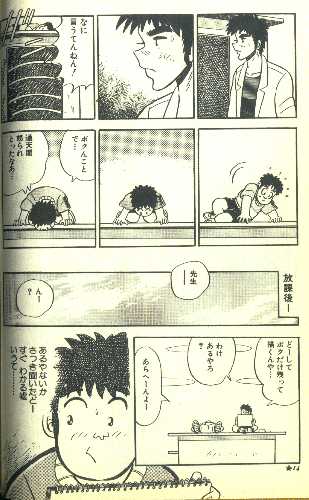

「通天閣」との交流で、少しずつ、友達ができ始める少年。 しかし、「通天閣」は、少年に屋上で、絵を描かせるのは危ないし、特別扱いであり、「そ んな問題児の指導もできないのか」と、先輩教師から指弾される。それを、少年は、偶然、屋 根の上で聞いてしまう。 通天閣は、何も言い返さないが、「なに言うてんねん!」と怒って降りていく。少年は、自 分のことで通天閣が怒られていた、と気づく。 そのシーン。 上の三コマでは、「通天閣」が描かれ、下の三コマでは、「少年」が描かれる。

このページの上部の、四角い六コマは、とても単純なコマなのだが、妙にいいなあ、と僕に は思えるのだが、どうなのだろう? 僕だけだろうか? 何の変哲もないコマだと言えば言えてしまう。 今時、こんな単純なコマ割、どんなマンガ家だってやらないと思われる。だけど、妙に いいよなあ、と思えて、不思議で仕方がないのだ。 ここで表現したいことを描くのなら、わざわざ単純な四角のコマの六コマでなくても、描け ると思う。しかし、作者は、こだわりがあって、このコマを使用していると、僕には思われる (と言うか、強引にそう考えてみる)。 ○ どうして、妙にいいと思うのか、理由を考えてみた。 まず、このコマのシンプルさは、マンガのコマの表現形式の初源に位置するシンプルさにな っている。 たとえば、こんな例だ。

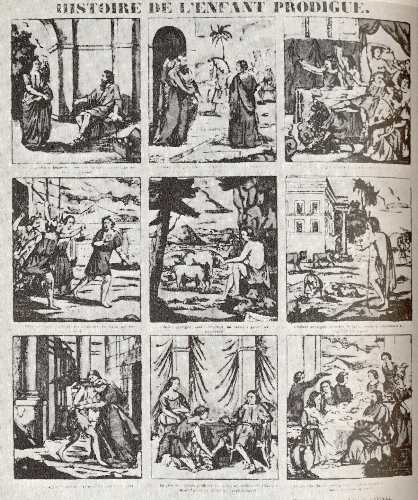

これは、ヨーロッパの初期のマンガで、ワク線(コマの線)が成立した最初の例だと考えら れる。ここでは、ワク線は、空間をシンプルに切り取るものとして見なされている。それを時 間の流れに沿って配列されたものだ。 僕の知る限りで、バロン吉元は、『賭博師たち』の中で、このシンプルなコマ構成を、独特 な表現で描くことに成功している。

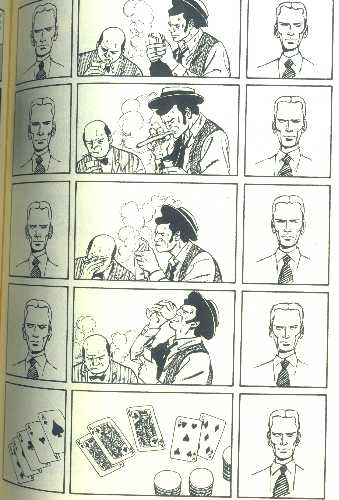

ポーカーのシーンを描いたものだ。ストーリーの進行は、コマとは特には関係ないと言え る。ポーカーのシーンを真ん中のコマに描いて、まわりに、ポーカーフェイスの男が描かれ る。単純でシンプルなコマ構成になっているが、全体として一枚の絵のように見ても、ちゃん とひとつの表現になっていると思う。 つまり、何が言いたいのかと言えば、「単純でシンプルなコマ構成」というのは、実際に は、基本的な表現から、とても高度な表現までが可能だと言いたいのだ。 ○ そう考えると、この六コマの構成も、単純でありながら、何らかの「効果」を実現している と考えられる。 上の三コマでは、情動が動き出し、怒って帰る「通天閣」が描かれ、下の三コマでは、それ を見ていた「少年」が描かれる。 ここは、上の三コマと下の三コマが、明確に、「並列」して描かれている。 たぶん、この効果は、「シンクロ」だと思われる。 読者は、同じコマの大きさで描かれるために、同じシーンを、「通天閣」の気持ちと、 「少年」の気持ちとで、二重に追体験している。そのために、印象が強められるのではない だろうか。最初に、「通天閣」の気持ちが描かれ、その後、それを見ていた少年の気持ちによ って、再度体験することになる。同じコマのために、追体験の度合いが強められていると感じ られる。 やがて、通天閣の行動は、保護者や教員から「えこひいき」や「指導が甘い」と誤解され、 波紋を呼ぶことになる。 職員室で、保護者や先輩教師に詰め寄られる「通天閣」。 少年が「通天閣」をかばおうとして、出てくる。 自分が言われる分には黙っているが、生徒に窮地が訪れるとき、「通天閣」の<情動>が動 き出し、「指導が甘い」と詰め寄る教師を突き飛ばし、生徒を連れ出してしまう。 ふたりは、いつもの学校の屋上で、絵を描く。 少年は「クビにならないか」と、心配するが、「通天閣」は取り合わない。

これも、とてもシンプルなコマの構成になっている。 今時、こんなコマ割、誰もやらないよ、という感想も、前出のものと同じだ。 でも、やはり、これも、とても効果的だと思われる。 たぶん、ここで表現されているのは、「心理の畳み重ね」だ。 一コマ目は、現実の描写であり、二コマ目は、少年の心理描写になっている。 自分のために、通天閣が、教師を突き飛ばしてくれたことが嬉しかった。 そのシーンが回想され、心の声で、「ボクうれしかったんや」と言葉が書かれている。 三コマ目、四コマ目も、同様だ。 同じ大きさのシンプルなコマを重ねることによって、この効果が出ているのは確かなこ とだ。決して、単純なコマ割り、というだけで済まされるような問題ではない。ここまで何度 も描かれれば、作者が、意識してコマ割りをしていることは確実だ。 ○ このシーンのあと、ふたりで、夕焼けの通天閣を見るシーンが続く。 少年が言う。 「先生…ボクなあ…」 「うん…?」 「………」 「通天閣好きやで……」 「ほんま 夕日に映えてきれいやなあ…」 (ガクッとくる少年。ここからは、内心の声で、四角のフキダシ)

言葉は、通じているわけではない。 でも、それでいいのだ。 「言葉」ではない。 「指導の結果」でもない。 情動は、確かに、二人の間で交流しているから。 言葉はいらないのだ。 (この項、了) |