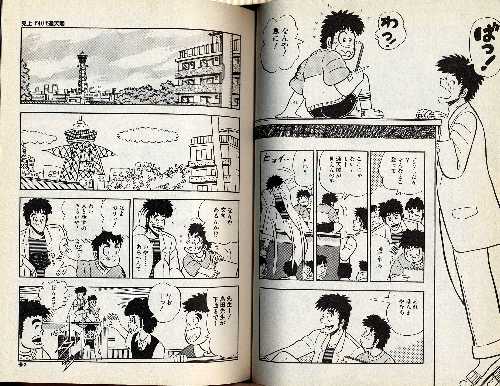

「通天閣」は、小学校の先生だ。 頼りなくて、背がひょろ長いので、「通天閣」と呼ばれている。 「第一話」は、小学生の目から通した視点で、「通天閣」が描かれる。なかなか周囲の子供 たちと馴染めない子供が、「通天閣」との交流によって、少しずつ友達が作れるようになって いき、「通天閣」とも、情動が交流するようになる。 「言葉」ではない。 「指導の結果」でもない。 ただ、情動が交流するのだ。 心温まる物語になっているし、子供たちの大阪弁も、とても生きている。 ○ 「初期」の福本伸行には、「コマわり」への独特なこだわりがあったと、僕には思える。現 在の福本伸行の作品は、とてもシンプルなコマわりで、ストーリー展開重視のものになってい ると思う。だが、『見上げれば通天閣』では、福本伸行は、相当考えて、コマワリを工夫して いると思える。 これは、福本伸行の「初期」の特徴ではないだろうか。 ◎学校の屋上でひとりでスケッチをする子供と、通天閣との交流のシーン◎

右側のページでは、屋上の、ちよっと高い小屋の上に座って絵を描いている子供と、それを 覗き込む「通天閣」のシーンになっている。 小屋の下から顔を出す通天閣を描くことによって、「背の高さ」を印象づけて、キャラクタ ー設定に使っている。また、建物の小屋の輪郭線が、コマのワク線として、同時に使われてい ることがわかる。なかなかうまい描き方だと思う。これは、ちゃんと計算されたコマわりだ。 左側のページも、とてもシンプルなコマわりになっている。 しかし、一番上のコマと、二コマ目のコマは、「並列」の関係になっている。時間の経過を 表していない。普通、コマとコマの「間」には、時間が流れていることになっている。ここで は、上のコマで、少年が見ている風景を描き、下のコマでは、同じ風景を、少年が描いている 絵として描いている。シンプルだが、とてもいいコマわりだと思う。 ◎コマ全体を斜めに見上げる少年のシーン◎

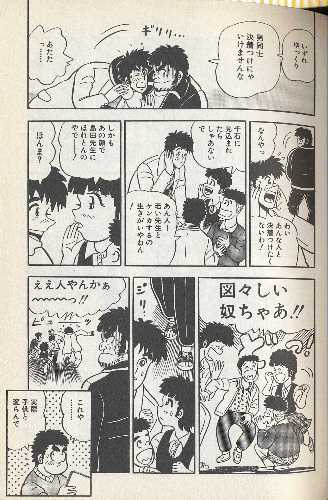

このページは、よくある「お約束」のようなページだ。きれいな女の先生が出てきて、それ にぼーっとなる「通天閣」と、それに、ライバルの教師が登場する。そういう意味では、とて も通俗的で、どこにでもあるストーリー展開になっている。 だが、最後のコマが効いていて、救われていると思う。 通天閣と子供たちと、ライバル教師とのゴタゴタを、主人公の少年は、ページ全体を「斜に かまえる」ことによって、バカにしている。 「これや、実際、子供と変わらんで」と。 このコマの位置が、絶妙の位置になっていると思う。 普通のコマの位置と、ちょっとズラすことによって、ページのコマ全体を、揶揄している表 現になっている。これは、マンガでないと不可能な表現だと言っていいと思う。 (この項、つづく) |