せっかくの機会なので、このテーマで書いてみたかった、ということなのだが、マンガの中 で「犬」は、どのように描かれてきたのだろうか。 ○ 僕の知るかぎり、マンガの中では、大枠では、ほとんどの「犬」は、「人類の最大の良き 友」としての犬、として描かれているのが一般的だと思う。 すぐに、ふたつほど、例外が思い浮かぶ。 ○ 僕の知っている中で、特異な例として記憶に残っているのは、手塚治虫の『ブラックジャッ ク』に出てくる「ラルゴ」という犬だ。 基本的には、手塚治虫の描く「犬」は、「人間の良き友」としての犬だと思う。 でも、ラルゴは、ちょっと違っている。 ラルゴは、盗癖のある犬だ、と言われている。 だが、ラルゴは、犬独特の超感覚で、天変地異や事故などのアクシデントを予知することが できる犬だった。 人間を助けるために、言葉が使えないために、物を盗んで、その危機から助けてやっていた わけだ。 つまり、ラルゴは、超感覚で、人間の危機を予知し、その危機から人間を回避させるにはど うしたらいいかを判断して、行動できた、ということだ。 これは、マンガの中のお話し、だと思っていたのだが、『動物感覚』を読むと、そんなこと はないことがわかって、驚いた。 『動物感覚』の中には、状況を予知して行動する、実在の犬の話が出てくる。 ○ フロリダ州に住むコニー・スタンドリーという女性の感動的な記事が「ニューヨ ークタイムズ」紙に載っていた。コニーは大型のブーヴィエ・デ・フランドルを二 匹飼っているが、その犬はコニーの発作を三十分も前に予知するというのだ。コニ ーが発作を起こしそうになっているのを感じると、服をひっぱったり、ほえついた り、発作がはじまったときにけがをしないように手を引いてどこか安全なところに 行かせたりする。… ○ …たしかに犬は発作が起こりそうな気配がわかるようになる。人間はこれを、犬に は聴覚、嗅覚、あるいは視覚などの特異な面があるから、たとえば人間には聞こえ ない犬笛の音を聞くことができるからだと考えるかもしれない。ところが、犬が今 にも発作が折る気配を察して、それからなんらかの手を打とうとするとなると、話 はべつだ。これは人間の知能だ。知能とは、人間が本能的な知覚と認識の技術を使 って、有益な、ときにはめざましい目標を達することだ。 ○ つまり、「ラルゴ」は、マンガの中の存在だけではなく、実在しえる、ということだ。僕は とても驚いた。 もうひとつ、思い出すのは、つげ義春の「峠の犬」だ。 「峠の犬」の犬は、マンガの中で描かれた、一番、「人間化されていない犬」だ。 人間の「友」でもなければ、「敵」でもない。 反対に、「犬」に、人間が影響を受けている例になっている。マンガではとても珍しい描か れ方だと思う。

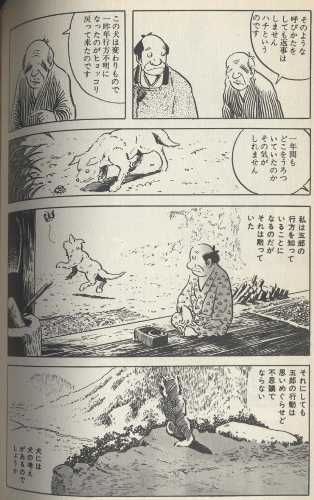

峠に犬が住んでいる。人間からは冷たく扱われていて、仲間もいない。行商人の主人公は、 犬の「五郎」をかわいがっている。 ある日、行商から帰ってくると、「五郎」がいなくなっている。 探してみたが、どこにもいない。 どこに行ったのかと思っていたのだが、ある日、峠の道を反対にだとっていくと、小さな部 落があって、そこに「五郎」がいることに気づく。 しかし、そこでは「五郎」と呼ばれていない。「ハチ」と呼ばれている。 「五郎」は、二重生活をしていたわけだ。 マンガの中では、「五郎」は、あくまでも「犬」として描かれる。 「五郎」は何も語らない。何を考えているのか、本当はわからない。 行商の男は、二重生活をしている「五郎」が、何となく心に残りながら、結局は、自分の生 活に戻っていく。 人間化された「犬」ではなく、動物としての「犬」を描いた、いい作品だと思う。 (つづく) |