丂1945擭8寧偺攕愴偑丄偦傟偧傟偺恖乆偵偲偭偰丄偳傫側宍偱傗偭偰偒偨偺偐丄 愴憟懱尡偺側偄杔偵偼傑偭偨偔憐憸偡傞偙偲偡傜偱偒側偄丅偦傟偧傟偺恖乆偵偲 偭偰丄傑偨丄偦傟偧傟偺悽戙偺恖乆偵偲偭偰傕丄攕愴偺堄枴偼堘偭偰偄傞傛偆偵 尒偊傞丅 丂丂儔僕僆偑丄傏偦傏偦偲挐傝偩偟偨丅偳偆傕暶壓偺偍惡傜偟偄丅 丂乽偳偆偣傑偨崙柉憤寛婲偺徺捄偩傠偆乿 丂丂偲丄敿暘暦偒側偑傜枱夋傪昤偄偰偄偨丅杮搚寛愴偼扤偺栚偵傕偁 丂偒傜偐偩偭偨偺偱丄偨傇傫丄堦壄嬍嵱偺妎屽傪偆側偑偡摿暿曻憲偩 丂偲巚偭偰偄偨丅偳偆傕條巕偑曄偩丅戞堦偦傟傑偱忋嬻傪晳偭偰偄偨 丂掋嶡婡偺敋壒偑暦偙偊側偄丅壒妝偑柭傝巒傔偨偺偩偑丄桬憇側孯壧 丂挷偱偼側偄丅 丂丂壠偺奜偱榖偟惡偑偡傞丅 丂丂乽愴憟偑廔傢偭偨傫偱偡偭偰乿 丂丂乽傑偁丄傎傫偲乿 丂丂僎僢偲側偭偰丄儔僕僆傪戝偒偔偟偨丅 丂丂丂亅攕愴偩両亅 丂丂丂亅廔傢偭偨傫偩丄廔傢偭偨傫偩亅 丂丂傏偔偼丄偲偭偝偵丄偙傝傖丄傕偟偐偟偨傜枱夋壠偵側傟傞偐傕偟 丂傟傫偧丄偲巚偭偨丅 丂丂敧寧廫屲擔埲屻偺悢擔偼丄嵙愜姶偺側偐偺暯忢怱偺傛偆側傕偺偱 丂偁偭偨丅偣偭偐偔偮偔偭偨拞娫幚尡岺応偺愝旛傪偙傢偟偨傝丄岺応 丂偺愇扽傪壿幵偵偮傒偙傫偱塣傫偩傝偡傞嶌嬈傪傗偭偨丅柍昞忣丄柍 丂姶忣偱丄傑偝偵惗偒側偑傜巰傫偩傕偺偼丄偙偆偄偆嬶崌偱側偗傟偽 丂側傜側偄揟宆揑側杄傪偟偰偄偨丅壗偐偺攺巕偵徫偄偑偐偊偭偰偔傞 丂偲丄傂偳偔偼偢偐偟偄婥偑偟偨丅傢偨偟偑儕傾儕僗僥傿僢僋偵尰幚 丂傪擣幆偡傞偲偼丄偳偆偄偆偙偲偐傪丄妛傫偩嵟戝偺帠審偼丄攕愴偱 丂偁傞丅乮媑杮棽柧丂亀攚宨偺婰壇亁乯 丂庤捤帯拵偺傛偆偵丄廔愴偑夝曻姶傪帩偭偰庴偗擖傟傜傟偨偐丄媑杮棽柧偺傛偆 偵丄偳偙偐偱嵙愜姶偲愕抪怱偑擖傝崿偠偭偨暋嶨側姶偠偱丄庴偗擖傟傜傟偨偐丄 偄傠偄傠側姶奡偑偁傝偊傞傫偩傠偆丄偲巚偆丅 丂偙偺偙偲偵丄偳偆偄偆嫟捠惈偑庢傝弌偣傞偐丄偲峫偊傞偲丄攕愴偼偳偺傛偆側 恖偵偲偭偰傕丄摍壙偵亙嬻敀亜偲偟偰傗偭偰偒偨丄偲偄偆偙偲偩偲巚偆丅 丂亙嬻敀亜偵懳偟偰丄夝曻姶傪姶偠偨傝丄暋嶨側姶偠傪書偄偨傝丄偲偄偆嵎堎偼 恖偦傟偧傟偩偭偨丅 丂偙偺偲偒儅儞僈偵傕丄枹抦偺亙嬻敀亜偑丄偨偔偝傫懚嵼偟偰偄偨丅偦傟埲慜偺 愴慜丒愴拞偺儅儞僈偲偺楢懕惈偼丄傑偭偨偔抐愨偟偰偟傑偭偰偄偨丅 丂晛捠丄偳傫側応崌偱傕丄昞尰偼婎杮揑偵偼楢懕惈傪帩偭偰偄傞丅昞尰 偡傞恖偼丄偄偮傕夁嫀偐傜偺昞尰偺椵愊偲丄偦偺帪戙偺昞尰偺悈弨偲偵丄擇廳偵 婯掕偝傟側偑傜丄帺暘撈帺偺昞尰傪妉摼偟偰偄偔丅偲偙傠偑愴憟偵傛偭偰丄夁嫀 偺儅儞僈偺椵愊傕丄摨帪戙偺儅儞僈傕丄堦帪揑偵椉曽偲傕曵夡偡傞帠懺偑弌尰偟 偰偄偨丅偦偙偵偼丄壗傕側偄偗偳丄傑偭偨偔婯惂偝傟側偄丄帺桼側昞尰嬻娫偑搊 応偟偰偄偨丅 丂偲傝偁偊偢丄扤偵偱傕摍壙偵丄愴屻偼亙嬻敀亜偲偟偰偁偭偨丄偲峫偊偰傒傞丅 傒傫側丄懳摍偩偭偨丅偄傢偽丄僗僞乕僩儔僀儞偼堷偐傟偰偄偨偑丄傑偩慖 庤偼僗僞乕僩埵抲偵偝偊暲傫偱偄側偄忬懺偩偭偨丅 丂偙偺廔愴屻偺忬嫷傪丄媑杮棽柧偼丄偙偆昤幨偟偰偄傞丅 丂丂攕愴偺偁偲暥妛偼擇廳偺塮憸傪傓偡傫偱偁傜傢傟偰偄傞丅傂偲偮 丂偼丄偨偲偊偽媨杮昐崌巕偺乽攄廈暯栰乿乮徍榓21擭乯傗乽擇偮偺掚乿 丂乮徍榓22擭乯丄拞栰廳帯偺乽屲庂偺庰乿乮徍榓22擭乯揷媨屨旻偺乽 丂柖偺拞乿乮徍榓23擭乯側偳傪暥妛懱偺愲抂偲偟丄扥塇暥梇偺乽墋偑 丂傜偣偺擭楊乿乮徍榓22擭乯傗廙嫶惞堦偺乽榟栄乿乮徍榓22擭乯丄旜 丂嶈堦梇偺乽拵偺偄傠偄傠乿乮徍榓23擭乯側偳傪戙昞揑側榖懱偲偡傞 丂傂偲偮偺宎楬偩丅 丂丂偙傟傜偼宲懕揑側昞弌懱偲傛傇偙偲偑偱偒傞丅 丂丂傕偆傂偲偮偼丄栰娫岹乽埫偄奊乿乮徍榓21擭乯丄捙柤椯嶰乽怺栭 丂偺庰墐乿乮徍榓22擭乯丄晲揷懽弤乽鍧偺偡傦乿乮徍榓22擭乯側偳傪 丂暥妛懱偺愲抂偲偟丄怐揷嶌擵彆乽悽憡乿乮徍榓21擭乯丄愇愳弤乽從 丂愓偺僀僄僗乿乮徍榓21擭乯丄揷懞懽師榊乽擏懱偺栧乿乮徍榓22擭乯丄 丂懢嵣帯乽償傿儓儞偺嵢乿乮徍榓22擭乯側偳傪懳墳偡傞榖懱偲偟偨丄 丂偄傢偽抐愨揑側昞弌懱偩偲偄偊傞丅 丂丂棎帇幰偺娽偵偆偮傞岝宨偺傛偆偵丄擇廳偵夝憸偝傟偨昞弌懱偑丄 丂摨帪偵僗僞乕僩儔僀儞偵側傜傫偩偲偄偆尰徾偙偦丄娵嶳恀抝偺偄傢 丂備傞乽戞擇偺奐崙乿偱偁傞愴屻奐柧婜偺堄枴傪埫帵偡傞傕偺偩偭偨丅 丂傎傫傜偄堦廳偺憸傪寢傫偱丄偨偩尵岅嬻娫偺傂傠偑傝傗丄偦偺捀揰 丂偲掙曈偺挘傝嬶崌偲偟偰偁傞傋偒暥妛偺嬻娫偑丄幙偺偪偑偭偨昞弌 丂懱偺擇廳塮偟偲偟偰夝憸偝傟偨偲偙傠偵愴憟丒攕愴偑幮夛偵偁偨偊 丂偨寖摦偺堄枴偑埫帵偝傟偰偄偨丅 丂丂乮亀尵岅偵偲偭偰旤偲偼側偵偐丒嘥亁乯 丂傕偪傠傫丄媑杮棽柧偑岅偭偰偄傞偺偼丄暥妛偺摉帪偺忬嫷偩偑丄摨偠廔愴偲偄 偆忬嫷壓偵偁偭偰丄儅儞僈傕傑偨摨條偺塣柦傪攚晧偭偰偄偨偲尵偊傞偺偱偼側偄 偩傠偆偐丅 丂偝偟偁偨傝丄偙偙偱庢傝弌偟偨偄偺偼丄愴屻偺撈摿偺昞尰嬻娫偲偟偰偺乽宲懕 揑昞尰乿偲乽抐愨揑昞尰乿偲偺擇廳惈偩丅 丂儅儞僈偵偍偄偰傕丄偙偺尰徾偼懚嵼偟偨偺偱偼側偄偐丄偲杔偵偼巚傢傟傞丅 丂乽抐愨揑昞尰乿偺戙昞偼丄傕偪傠傫丄庤捤帯拵偩丅 丂庤捤帯拵偺亙慄亜偼丄偦傟埲慜偺儅儞僈偺亙慄亜偲偼妘愨偟偰偄偨丅 丂惔悈孧偺亀戝嶃枱夋巎亁偵偼丄偙偆彂偐傟偰偄傞丅

丂偩偡丅亀怴曮搰亁亀抧掙崙偺夦恖亁亀杺朄壆晘亁亀儘僗僩儚乕儖僪亁 丂側偳偱偁傞丅偦傟傜偼懡偔偺撉幰偺怱傪偮偐傒丄戝嶃偵庤捤偲偄偆 丂揤嵥偑偄傞偙偲傪慡崙偵抦傜偟傔傞丅庤捤偺枱夋偼偙傟傑偱偵側偄 丂朙偐側僗僩乕儕乕惈傪帩偪丄偦偺奊偼昤偒傗偡偔丄恀帡偟傗偡偐偭 丂偨丅偦傟偼枱夋壠傪傔偞偡恖乆偵戝偒側巋寖偲側傝丄偦偺屻偺僗僩 丂乕儕乕枱夋偵懡戝側塭嬁傪梌偊偰偄偔丅 丂(棯)庤捤枱夋偼偡偖偵愒杮枱夋偵塭嬁傪梌偊丄庤捤晽偺僗僞僀儖偱 丂昤偔枱夋傗枱夋壠偑愥僟儖儅幃偵傆偊偰偄偔丅枱夋偼乽傾僀僨傾乿 丂偲乽夋乿偐傜惉傝棫偮旤弍(偁傞偄偼寍弍)偱偁傞偑丄懡偔偺屻恑傪 丂夋傪廋峴偡傞嬯楯偐傜奐曻偟偨偺偱偁傞丅偦傟傑偱偺枱夋壠偼丄傑 丂偢奊夋妛峑傗僨僢僒儞弇偵偐傛偭偰夋傪曌嫮偟側偔偰偼側傜側偐偭 丂偨偑丄庤捤僗僞僀儖偼彮偟奊怱偑偁傟偽柾曧偑梕堈偩偭偨丅偐偔偟 丂偰枱夋壠傪栚偞偡庒幰偑偨偔偝傫弌偰偔傞丅偦偆偟偨拞偐傜丄摗巕 丂晄擇梇丒愇僲怷復懢榊丒愒捤晄擇晇傜偑戝惉偟偰偄偔偺偱偁傞丅庤 丂捤偼擔杮偺枱夋僗僞僀儖傪戝偒偔曄偊傞妚柦帣偵側偭偨偺偱偁傞丅 丂埲慜偺儅儞僈壠偼丄傎偲傫偳偑奊夋偐傜揮嬈偟偰偒偨恖偨偪偩偭偨丅 丂庤捤帯拵偺亙慄亜偼丄奊夋偺拁愊偺側偄丄傑偭偨偔偺慺恖偺丄撈妛偺亙慄亜 偩偭偨丅偒偪傫偲偟偨僨僢僒儞偺廋峴側偳偼偟偰偄側偄偑丄斀懳偵丄偦偺偨傔偵 偳傫側婯惂傕偝傟偢偵丄帺桼偵昤偔偙偲偵傛偭偰丄偄傠傫側梫慺傪媧廂偟偰丄弌 尰偟偰偒偨撈摿偺亙慄亜偩偭偨丅 丂偦傟埲慜偺儅儞僈偲偼妘愨偟偨枺椡偺亙慄亜傪帩偭偨庤捤帯拵偼丄愴屻儅儞僈 奅偵偍偗傞亙抐愨揑昞尰偺婙庤亜偩偭偨丅 丂庤捤帯拵偺亙慄亜偑恀帡偟傗偡偄偐丄偳偆偐丄偼傛偔傢偐傜側偄丅偨偩丄乽扤 偵傕恀帡偟傗偡偄偑丄幚嵺偵偼扤偵傕恀帡偱偒側偄亙慄亜乿偱偁傞偙偲偼 妋偐偩丅

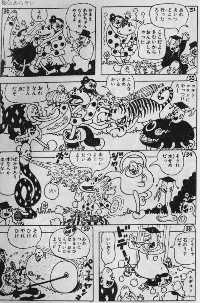

亀傗偹偆傜俁偪傖傫亁偺撿晹惓懢榊偼丄亙抐愨揑昞尰亜偺嵟弶偺恖偩偭偨偲 偲尵偊傞偩傠偆丅斵傕惓摑側奊夋偺廋峴傪偟偰偄側偄丄傑偭偨偔偺慺恖弌恎偺儅 儞僈壠偩偭偨丅 丂丂亀儎僱僂儔俁偪傖傫亁偼丄戝嶃儅儞僈巎偺側偐偱朰傟傞偙偲偺偱 丂偒側偄僉儍儔僋僞乕偱偁傞丅偙偺偙傠偺庡側儅儞僈偺敪昞応強偲偄 丂偭偨傜丄戝嶃偱偼怴暦偔傜偄偟偐側偐偭偨偙偲偼丄愭偵傕彂偄偨丅 丂摉帪丄戝嶃偱傛偔撉傑傟偰偄偨怴暦偲偄偊偽丄戝嶃挬擔怴暦乮戝 丂挬乯丄戝嶃枅擔怴暦乮戝枅乯丄戝嶃怴暦偺嶰巻丅 丂 (棯) 丂丂偦偺側偐偵丄撿晹惓懢榊偲偄偆惵擭偑偄偨丅戝惓幍擭乮堦嬨堦敧乯 丂偺惗傑傟丅摉帪擇幍嵨偱偁傞丅搒搰岺嬈傪弌偰丄寶抸愝寁娭學偺巇 丂帠傪偟偰偄偨偑丄偨傑偨傑亀枱夋擔杮亁偵帩偪崬傫偩亀愮堦栭亁偲 丂偄偆儅儞僈偑嵦梡偝傟偨丅 丂丂撿晹偼扤偦傟偺掜巕偵偮偄偨偲偄偆傢偗偱傕側偔儅儞僈偵偼傑偭 丂偨偔偺僔儘僂僩偩偭偨偑丄偲偓偡傑偝傟偨撈摿偺僙儞僗偑岝偭偰偄 丂偨丅亀愮堦栭亁偼丄偝偭偦偔怴暦偺曇廤晹偺栚偵傕偲傑傞偙偲偲側 丂傝丄徍榓擇乑擭乮堦嬨巐屲乯偺曢偵亀俻懢榊惵弔儊儌亁偲偄偆儅儞 丂僈偑楢嵹偝傟傞丅 丂丂偙傟偼偨偭偨偺堦乑夞偱廔傢偭偰偟傑偭偨偑丄撉幰偺昡敾偼椙偔丄 丂梻擇堦擭乮堦嬨巐榋乯嶰寧堦擇擔偐傜怴楢嵹偲偟偰僗僞乕僩偟偨偺 丂偑亀儎僱僂儔俁偪傖傫亁偱偁傞丅 丂丂庡恖岞偼從偗愓偺搚娗偺側偐偵廧傒拝偄偨儖儞儁儞晽棃朧偺俁偪 丂傖傫丅嬥傕怘偄暔傕柤梍傕側偄偑丄偔傛偔傛偟側偄丅從偗愓偱椡嫮 丂偔惗偒傞俁偪傖傫偼丄傗偑偰壆崻棤偺壓廻廧偄偲側傝丄偦偙偺柡儅 丂儕偪傖傫偲楒拠偵側傞丅偙偙偐傜偑丄傑偨柺敀偄丅 丂丂偙傟傑偱偺儅儞僈偺庡恖岞偺傛偆偵嫵孭揑側岲恖暔偱偼側偔丄偪 丂傚偭偲僯僸儖偱偆偡傛偛傟偰偼偄傞偑僶僀僞儕僥傿偄偭傁偄偺俁偪 丂傖傫偼丄偨偪傑偪偵偟偰丄惗妶嬯偺側偐傪偨偔傑偟偔惗偒傞戝嶃弾 丂柉偺恖婥幰偲側偭偨丅 丂丂怴暦偺敪攧慜偵偼丄俁偪傖傫傪撉傓偨傔偵戝嶃怴暦傪攦偆恖偱峴 丂楍偑偱偒丄乽俁偪傖傫傾儊乿傗乽俁偪傖傫怘摪乿偑搊応偟丄偮偄偵 丂偼乽俁偪傖傫壴壩戝夛乿傪嵜偝偣傞傎偳偺堦戝僽乕儉傪姫偒婲偙偡 丂偵偄偨傞丅 丂丂屆傃偨堦攖堸傒壆偱乽俁偪傖傫乿偲偄偆壆崋偺揦偼丄偙偺偙傠偺 丂柤巆偲偄偆偲偙傠偑懡偄丅偙傟傎偳峀偔弾柉偐傜垽偝傟偨僉儍儔僋 丂僞乕偲偄偆偺傕捒偟偄偺偱偼側偄偐丅 丂丂徍榓屲幍擭乮堦嬨敧擇乯堦堦寧幍擔撿晹惓戝榊偼擼弌寣偱媫惱偟 丂偨偑丄偐偮偰娭惣偵偄偨從偗愓攈偺嶌壠丒栰嶁徍擛偼乽俁偪傖傫傪 丂撉傓偨傔偵戝嶃怴暦傪攦偭偨傕偺偩偭偨乿偲偄偆捛搲偺暥復傪梻擔 丂偺戝嶃怴暦偵婑偣偰偄傞丅 丂 丂撿晹惓懢榊傕丄傑偭偨偔偺慺恖偐傜丄儅儞僈傪昤偒巒傔偨恖偩丅怴偟偄亙慄亜 偲怴偟偄僙儞僗偱丄帺暘側傝偺巐僐儅儅儞僈傪妋棫偝偣偰偄偭偨丅 丂埲慜偩偭偨傜丄庤捤帯拵偺亙慄亜偼丄乽嫺惓乿偝傟偰偄偨偐傕偟傟側偄丅傑 偨丄儅儞僈偲偟偰弌斉偝傟傞丄偲偄偆偙偲偼擄偟偐偭偨偐傕偟傟側偄丅撿晹惓懢 榊傕丄偄偒側傝怴暦偵楢嵹偝傟傞丄偲偄偆偙偲偼側偐偭偨偐傕偟傟側偄丅 丂偱傕丄愴憟拞偵丄扤傕姳徛偡傞恖偼偄側偐偭偨丅庤捤帯拵偼丄帺桼偵撈妛偡傞 偙偲偑偱偒偨丅弌斉奅傕丄怴偟偄恖嵽傪媮傔偰偄偨丅 丂偦偺堄枴偱丄傗偼傝丄廔愴捈屻偼丄怴偟偄亙慄亜偺弌尰偑丄壜擻偱偁傞師婜偩 偭偨偲尵偊傞丅 丂亀傗偹偆傜俁偪傖傫亁偼丄崱撉傫偱傕柺敀偄儅儞僈偩偲巚偆丅傑偨丄摉帪偺悽 憡傗條巕(掆揹傗丄悈奞傗丄晜楺帪傗乧)傪儅儞僈傪捠偟偰尒傞偙偲偑偱偒偰丄偦 偆偄偆堄枴偱傕柺敀偄儅儞僈偩丅 丂寢嬊丄亀傗偹偆傜俁偪傖傫亁偺応崌丄廔愴捈屻偺悽憡傪斀塮偟偰偄傞暘偩偗丄 屻偵懕偐側偐偭偨傛偆偵尒偊傞丅 丂偱傕丄傕偭偲偪傖傫偲嵞昡壙偝傟偰偄偄儅儞僈偩偲巚偆丅

偔傜偄偼抦偭偰偄傞恖偱偼丄堜忋堦梇丄攏応偺傏傞丄墶嶳棽堦丄暉堜塰 堦丄帥揷僸儘僆側偳偺柤慜偑巚偄偮偔偑丄傎偲傫偳儕傾儖僞僀儉偱偼抦傜側偄 恖偨偪偩丅 丂偦傟偐傜丄暉堜塰堦偺丄亀僀僈僌儕偔傫亁亀愒摲楅擵彆亁側偳偺僗億乕僣儅 儞僈傪偁偘傞偙偲偑偱偒傞丅 丂杔偼傛偔抦傜側偄偑丄暉堜塰堦偼丄愄側偑傜偺儅儞僈偺亙慄亜偺塭嬁傪庴偗偰 偄傞恖偺傛偆偵尒偊傞丅偦偆偱偁傝側偑傜丄庤捤帯拵偺乽塮夋揑庤朄乿傪摫擖偟 偰儅儞僈傪昤偄偰偄偭偨恖偺傛偆偵尒偊傞丅 丂暉堜偝傫偼丄搑拞偱朣偔側傜傟偰偟傑偆偑丄僗億乕僣儅儞僈偺棳傟偼丄庴偗宲 偑傟偰偄偔丅 丂巐僐儅儅儞僈偱偺亙宲懕揑昞尰亜偺恖偼丄亀僒僓僄偝傫亁乮挿扟愳挰巕乯 偑巚偄偁偨傞丅揷愳悈朅偺栧壓傜偟偄丅奊偲亙慄亜偑偲偰傕偟偭偐傝偟偰偄傞丅 丂傕偆傂偲傝丄愄側偑傜偺儅儞僈偺宯楍偐傜丄撈摿偺亙慄亜傪妋棫偟偰偄偭偨恖 偑偄傞丅 丂悪塝栁偩丅 丂偙偺恖偼丄傕偲傕偲偼丄揷壨悈朅栧壓偱丄嫵堢揑側儅儞僈傪昤偄偰偄偨恖傜偟 偄丅崱偱尵偊偽丄僼儕乕僴儞僪偺偖偵傖偖偵傖偟偨亙慄亜偺憱傝偺恖偩丅丂 丂悪塝栁帺恎偑丄偳偆偄偆峫偊偺傕偲偵丄偦偆側偭偨偺偼丄傛偔傢偐傜側偄偑丄 斵帺恎偼丄愴憟傪嫬偵偟偰撈帺偺僊儍僌儅儞僈傪妋棫偟偨恖傜偟偄丅偦偺堄枴 偱偼丄亙抐愨揑昞尰亜偺恖偩偲傕尵偊傞偲巚偆丅 丂偙偺恖偺亙慄亜偼丄偙偺恖撈帺偺傕偺偱丄偙偺恖埲奜偵偼丄昤偗側偄偺偱偼側 偄偐偲巚偊傞傕偺偩丅 丂偩偐傜丄屻宲幰傕偄偦偆偵側偄丅偦偆偄偆堄枴偱偼丄庤捤帯拵偺乽扤偱傕恀帡 偱偒傞偑丄扤偵傕昤偗側偄乿亙慄亜偑丄旘桇揑偵峀傑偭偨偺偲偼丄傑偭偨偔堘偭 偰偄傞丅

丂悪塝栁偺亙慄亜偼丄嬒幙側傕偺偩丅懢偝偑傎偲傫偳摨偠丅僼儕乕僴儞僪偱昤偐 傟偰偍傝丄娵傪拞怱偲偟偨慄偱丄偳傫側傕偺偵偱傕曄傢傞傛偆側晄掕宍側報徾傪 庴偗傞丅 丂偦偺偨傔偵丄悪塝栁偺儅儞僈偼丄杔偵偼撉傒偯傜偄傕偺偵姶偠傞丅偦傟偼丄偨 傇傫丄亙慄亜偑暘壔偝傟偰偄側偄偐傜偩丅偳偺傛偆側亙慄亜偵傕曄傢傝偆傞 慄偵側偭偰偄傞偐傜偩丅丂 丂偝偟偁偨傝丄杔偺嫽枴偵増偭偰丄廔愴捈屻偺偍偍傑偐側儅儞僈偺慡懱憸傪尒搉 偟偰傒偨丅慡晹偑丄栐梾偱偒偰偄傞側偳偲尵偆偮傕傝偼彮偟傕側偄丅偩偑丄杔偺 椡検偱丄偙傟偔傜偄偺昤幨偑偱偒傟偽丄奿暿偵晄暈側偄丅丂 丂庤捤帯拵傪拞怱偲偟偰丄亙抐愨揑昞尰亜亙宲懕揑昞尰亜偺儅儞僈傪丄慡懱偲偟 偰塭嬁傪庴偗側偑傜丄偙傟傜偺亙慄亜偺柾曧丄梈崌偑孞傝曉偝傟丄屻偵懕偔儅儞 僈壠偨偪偺亙慄亜偑搊応偡傞偙偲偵側傞偑丄偦偺慜偵丄庤捤帯拵偺亙慄亜偵偮偄 偰丄傕偆彮偟尵梩傪恑傔偰傒偨偄丅 丂 |