<線>は、矛盾したふたつの側面を持つ<二重性>(線の輪郭性←→線の感覚性)とし て成立している。そして、この<二重性>は、人間存在の<二重性>によって裏打ちされ ている。 …と、僕は考えている。 人間は、矛盾を抱え、同時に矛盾を乗り越えようとする存在だ。 詳しいことは、「マンガ表現論」の方を読んでいただくしかないが、たとえば、中沢新一 は、言語について、こう書いている。 ○ この関係はいったい何を意味しているのかというと、現生人類の言語においては、 無意識の側から自律的な運動をとおして突き上げてくる「みずからを構成しつつあ る秩序」と、できあがった言語体系として「すでに構成された秩序」とが、おたが いを規定しあい、せめぎあいを演じている場所に、具体的な言葉は語りだされてい るということだと思います。流動的な無意識に内在する運動傾向が、言語の構造を 押し上げているとも言えるし、言語の構造が無意識に影響をおよばして、その運動 傾向を決定しているのだとも言えます。いずれにしても、現生人類の言語はただの 「体系」としては作動していない、かならずシステムの動きには無意識が強い影響 をおよばしている、ということです。こういうことは、おそらくネアンデルタール 人の心にはおこらなかったのではないでしょうか。 言語の内部にみいだされるこの二重性は、それ以後人類の生み出すあらゆる制度 の本質を決定することになっていきます。 ○ 中沢新一は、人類の言語について語っているわけだが、僕の考えからは、マンガの<線>に ついても、同様のことが言えることになる。 記号としてのマンガの大系は、「すでに構成された秩序」であり、表現する主体であるマン ガ家にとっては、それを使いながらも、まだ表現し切れない面があることにも気づかされる 「足枷」としても存在することになる。 マンガ家は、そのせめぎ合いを乗り越えようとして、また線を創造する。 そうやって、マンガ家は、絶えず、未知の線を求めていくことになる。もちろん、手塚治虫 も、そうやって、戦争期に、二千枚の原稿を描く中から、オリジナルの「動く線」を創造した のだ。戦前の作家の、誰も作れなかった線だった。 ○ 効果線は、見えないものを視覚化しようとして描かれている。 実際には、目に見えない「動き」とか、「速さ」とか、「視線」とかを、視覚化しようとし て描かれている。 既存の「効果線」では、この画面は表現し切れないと、作者が考えたとしたら、もう自分で 想像して、創り出す以外にない。そこから、新しい表現が生まれる。

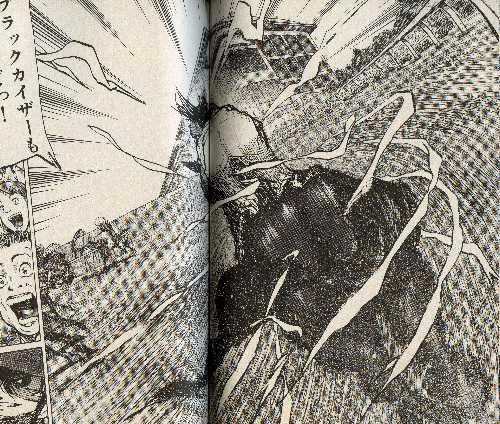

この場合、馬から出ているたくさんの「帯状」のものが、効果線だ。こうなるともう、効果 線というよりも、オーラのようになって、「実体化」している。一見すると、フキダシか、オ ノマトペ(擬音)の表現のようにさえ見える。 作者は、あきらかに、単なる線の集まりによる効果線だけでは、馬の躍動感や、進んでいく 感じ、空気を切り裂いていく感じが出せないと考えて、効果線の「線」を、「帯」に変えてし まったのだ。とても効果的だと僕には思われる。 他に、前例があるのかもしれないが、僕には、ちょっと思い浮かばない。 こんな「帯」の効果線は、水木しげる、のものがあるだけではないだろうか。 水木しげるの場合は、「帯」状の効果線は、空気の停滞している感じ。静的な表現として使 っていると思う。一色登希彦は、動的なイメージで使っているところが対照的だ。 ○ それから、これにも驚いた。

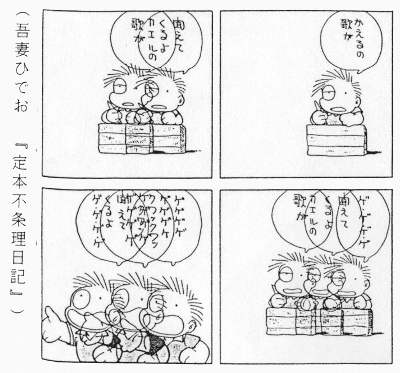

ジョッキーが、レース中に、「うるせえー」と叫んでいるシーンなのだが、舌がいくつにも 分かれて表現されている。マンガは、止まった画像で表現するので、舌をいくつか描いて動き を表現していることになる。 それは、まあ、既存の表現でもあったと言えるのだが、驚いたのは、この画像の場合、目玉 も四つに分かれて描かれているのだ。 目玉が四つに分かれることはありえないから、これは、目玉が動いている画像であると言え るが、それと同時に、効果線になっている例だと言える。それだけ、必死になって叫んでい る、という表現になっている。作者は、舌が分裂するだけでは、表現が足りないと考えて。目 玉を分裂させたのだ。 これもとてもうまい表現の仕方だと思える。 僕の知る限りで、驚くほど、この効果を表現したのは、吾妻ひでおだ。

これは、「輪唱」の表現ではない。 「二日酔い」の表現だ。「二日酔い」の身体が、自分のものではない時のような感じを表現 して描いている画像だ。 ここには、効果線は、何も描かれていない。しかし、あきらかに、画像の線が、効果線を 兼ねている。 (この項、了) |