マンガは、線の二重性を元にして、線の役割を分化させて表現している。 だが、線は役割りを持ちつつ、同時に、線であることに変わりはない。 この相反した、矛盾するふたつの側面から、マンガの表現は、その振幅の幅を拡張してきた と言っていい。 『ダービージョッキー』にも、ともていい<線>の進化の例を発見することができた。

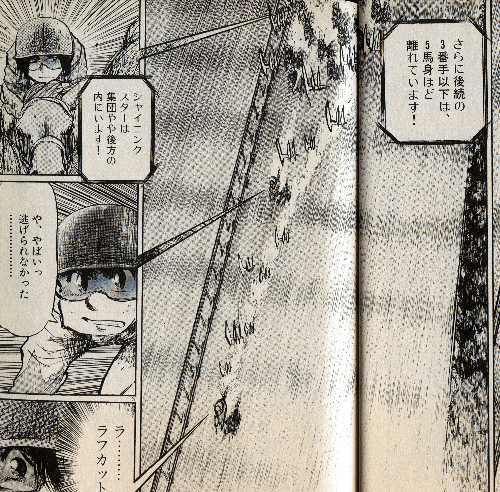

一見、何の変哲もないコマだ。 これらは、いわば、コマの並列だ。時間は経過しているのではなく、それぞれのコマは、同 じレースの同じ時間を指している。 右側のコマでは、レースの俯瞰図が描かれ、左側にそれぞれの旗手が描かれている。 問題なのは、コマから出ている矢印の線だ。どの馬に騎乗しているのかを表しながら、同時 に、その表情のアップの意味にもなっている。 この矢印部分は、「ワク線」なのだろうか? 少なくとも、「ワク線」の一部のように見える。しかし、その効果は、ハッキリとワク線を 越えて、「効果線」になっている。つまり、この画像は、ワク線と効果線が同在している画像 になっている。これはこれで、平面的で、僕は好きなのだが、『ダービージョッキー』では、 どんどん進化していく。 次は、こうだ。

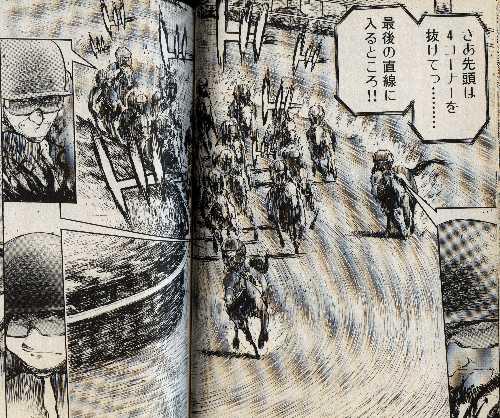

ここでは、矢印付きのコマが、大きなコマの中に取り込まれている。いわば、重層化された コマの画像になっている。それだけ、画面が立体的になっているのがわかる。 こうなると、このワク線の形は、「フキダシ」と言ってもいいものになっている。 この「コマの重層化」を、「レイヤー機能」として捉えようとしているマンガ批評の人たち もいる。「レイヤー機能」は、パソコンの「画像編集ソフト」などにある、画面合成の機能の ことだ。下の画像に、透明なフィルターを敷いて、その上に、画像を乗せていって、合成して いくものだ。 僕も学校で、たくさん画像合成をやっているので経験があるが、そんなことをいくら積み重 ねいっても、マンガの理解には到達しないと思う。 一生懸命はやっておられるのだろうが、「<線>とは何か」という考え方がないかぎりは、 この問題も解けない。 マンガ作者は、透明な下敷きをイメージして、絵を考えているのではない(そういう人もい るかもしれないが)。マンガにおけるコマの重層化は、線の輪郭性が、空間を切り取り、新し い次元との境界線を引くことができる(そのことは、太古の原始人も知っていたことだ)、 という側面を持っているために可能になっているものだ。 作者は、さらに、進化させる。

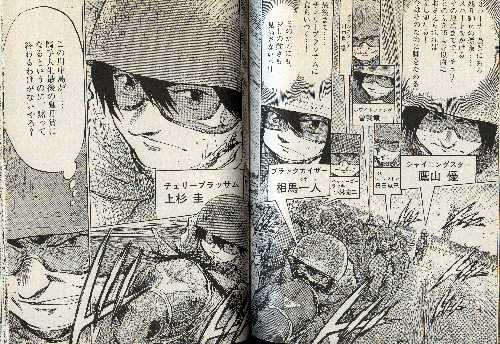

最初のコマ割に比べると、とても複雑化してきているのがわかるだろう。初めは、「平面 的」だったものが、ここへきて、とても「立体化」「重層化」してきている。しかも、初めの 頃は、どちらかと言うと、「説明」のためのコマのような印象だったが、ここではねついに、 名前もはいり、セリフも入り、ひとつのコマの要素がそのまま入っていることがわかる。しか も、矢印はちゃんと「効果線」としての役割も果たしている。 ある意味では、ここまで来たら、もう「最終形態」であるように思える。これ以上付け加え られるものは何もないではないか。 ところが、作者の試みは、さらに先まで行っている。

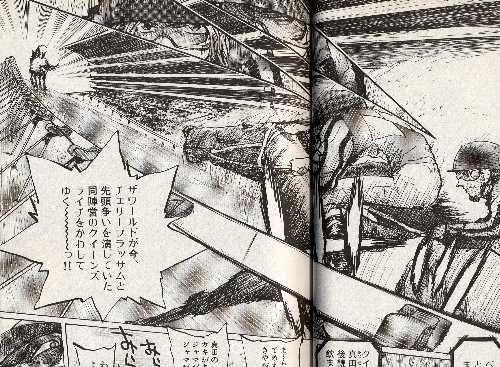

僕には、これか最後の達成であるように思われる。上部の二つの矢印の部分だ。 ここでは、ワク線と効果線の関係は、逆転されている。 ワク線はもう、空間に切れ込むような形になっている。矢印として、顔のアップが描かれて いる、という意味では、ワク線にもなっている。セリフも省略されているが、とても緊迫した シーンを、よく表現できていると思う。 この矢印は、ワク線というよりは、もう効果線と呼ぶべきではないだろうか。 効果線の矢印の中に、画像が描かれている例、と言えるのではないか。 ○ ワク線と効果線は、このように、対立する要素のように見えながらも、同在することができ る。それは、<線>の二重性によっているからだ。 このワク線でありながら、効果線としてのありえる、という矛盾した面歯、実はもっと典型 的な例を想定することができる。それは、フキダシだ。 フキダシとは、空間を切り裂き、言葉の次元を出現させる、という意味では、「ワク線」的 だが、いろんな形によって、感情までも表現できる、という意味では、「効果線」の役割も持 っている。<線>の矛盾した二重性を、一番よく象徴しているものが、マンガにおけるフキダ シだと言える。 (この項、了) |