高機能自閉症者(アスペルガー症候群?)のテンプル・グランディンには、「絵で考える」 というタイトルの本があるのだが、もともとは、違っていたらしい。「牛の目になる」が、も ともとのタイトルだったらしい。さすがにそれでは何のことだか、読者がわからない、という ので、「絵で考える」(シンキング・イン・ピクチャー)という書名にしたらしい。 日本では、もっとわからないと考えられたのか、「自閉症の才能開発」というタイトルにな っている。誰かが言っていたが、日本の書名が一番、センスが感じられない。「シンキング・ イン・ピクチャー」の方がよっぽどいい。 テンプル・グランディンにとっては、「牛の目になる」というタイトルは、まったく違和感 のないタイトルだったに違いない。テンプル・グランディンは、本当に「牛の目」(牛が何を 見て怖がっているか)や「牛の気持ち」になることができるのだ。牛でなくてもいい。ブタで も、馬、でも同じことだ。 『ダービージョッキー』には、明らかに、「馬の目」からの視線が意識的に描かれていて、 驚いた。さすがに、自閉症者のことまで考えて描かれてはいないだろうが、ちゃんと理にかな っていて、いいものだと思う。 画像をひとつ引用する。

初めての競馬場で、興奮している馬に、雰囲気を馴らすために、競馬場を見せてやってい る。この画面の二コマ目は、明らかに、馬から見た画像になっている。 テンプル・グランディンによれば、自閉症者や動物たちの視覚の特徴は、「過剰特異性」な のだ。 僕たちは、普通、景色の全体を見ている(実は、自動的に「概念化」して見ている)。 「過剰特異性」というのは、反対だ。「一部分」が過剰に見えている。だから、全体が見え ている、というようりも、着ている人の服の色や、ちょっとした光や、鮮やかな部分の色に、 恐怖を覚えている、ということはありえることだ。 だから、この画像は、ちゃんと「馬の目」からの画像になっていると思う。 そして、テンプル・グランディンによれば、動物(自閉症者も)の感情の中心は、<恐怖> であり、<恐怖>の感情は、人間よりも、遥かに猛烈に拡大する。それが、パニックの状態 だ。馬(動物)にとって、恐怖を沈めることは、とても重要な課題なのだ。 もっと引用したいのだが、紙面の都合でひとつだけ入れている(残念だ)が、こういう「馬 の目」から見られた画像は随所に見つけられる。『ダービージョッキー』を優れた作品にし ている要素のひとつだと思う。 ○

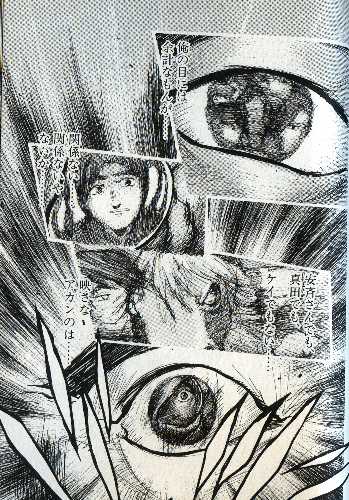

これも、面白い画像だと思う。 「目」だけの画像で、1ページも使っているのは、マンガ作品の中でも、そんなに類例がな いのではないだろうか。 一コマ目は、「人間の目」で、二コマ目は、「馬の目」だ。 明らかに、「人間の目」の方が、曇っている。「馬の目」の方が、レンズを通したように、 きれいに描かれている。 これだけではわからないが、「人間の目」は、曇っているのではなくて、実は、黒目の部分 に、馬の顔や人間の顔がいくつも描かれている。人間の迷いを、そうやって表現している。 それに対して、「馬の目」には、感情が入っていない。レンズのように描かれ、目の前に映 る人間を見つめていることがよくわかる。 最後のコマは、「人間の目」に迷いがなくなって、目の前の馬だけを見つめる画像になって いる。なかなか、微細な表現になっていて、うまいと思う。「人間の目」と「馬の目」の違い も、鮮やかに描かれていて、感心する。 ○ もう少し言いたいことがある。 一色登希彦さんの描く描線は、「馬の描線」と「人間の描線」が同じなのだ。 作品の最初の頃は、「馬」と「人間」のように分けて描いている。だが、中盤から後半にか けて、描線が微細になってきて、「人間」と「馬」が同じもの(同じ描線)として描かれるよ うになってきた。「人間」と「馬」の距離がとても近いものとして描かれてきている。これ は、とても特徴的なことだ。 作品の途中から、だんだん描線が、「ハイ・イメージ化」していったように思われる。人間 も馬も、区別する必要のない描線へ、と。 そういうことが、ありえるのだなと思えた。僕は、新谷かおるが、松本零士に、「メカがう まく描けません」と聞いたときに、松本零士は、メカも人間だと思って描け、と言った話を思 い出した。「メカも人間だ。弾があたれば痛い。流れ出るオイルは、血だと思え。」と教 えたらしい。確かに、松本零士の描くマシーンは、人間のように描かれている。 (この項、了) |