いい機会なので、もう少し、「吹き出し」について考えておきたい。 ○ …ある冷たい雨の日、私はあまりに疲れて気分がわるく、犬たちをいつものよう に朝の散歩に連れていけず、少しのあいだ庭で遊ばせるだけにした。これはフラッ トコーテッド・レトリーバーのオーディンにとって、受け入れがたいことだった。 その日の夕方、私が本を読んでいると、足元でカサコソ音がした。見下ろすと、オ ーディンが自分のリードをくわえてきて、床に落としたのがわかった。私はそれを 拾い上げて、となりのソファーに置き、彼の頭をなでて「あとでな、オーディン」 と声をかけた。 しばらくすると、また足元で音がした。オーディンが今度は私の靴の片方を運ん できたのだ。私が無視すると、彼は急いで靴のもう片方もくわえてきて、私のそば に落とした。冷たい雨がやまないので、相変わらず腰を上げようとしない私が、彼 にはきっと鈍感で頑固に思えたにちがいない。そのときだった。オーディンがドア に駆け寄って、おなじみの声で吠えた。それは、私の妻のジョーンが帰ってきたと きに使う吠え声だった。私はニューヨーク市の大学で何年か教えたので、ニューヨ ーカー特有の習慣を身につけていた。自分が家で仕事をしているときでも、かなら ずドアに鍵をかけるというのもその一つだ。それは警戒の必要がない安全なカナダ のアルパークで育ったジョーンには、うっとうしいことだった。そんなわけで、オ ーディンが「ジョーンが帰りましたよ」と吠えたとき、彼女が雨に濡れながら鍵を まさぐり、私の不便な習慣にうんざりせずにすむよう、私は立ち上がってドアを開 けにいった。私がドアまであと一、二歩のところまでいったとき、オーディンはダ ッシュしてソファーまでもどり、リードを拾い上げた。私がジョーンの車が帰って いないのに気づくよりも早く、彼は口にくわえたリードを私の手に押しつけていた。 彼の無言の訴えに、私は思わず笑ってしまった。一連の行動のあいだ、彼が頭の 中でどんなことをつぶやいていたか、想像できる気がした。「散歩にいきたい、だ からリードをもってきたよ−−ほら、あなたの靴。だから散歩にいこう−−これで よし、あなたがドアの前にいるあいだに、ぼくがリードをもってきたから、ねえ、 散歩にいこうよ」これはもちろん、オーディンの行動に意図的な計画性があったと 考えて、あれこれ推理をつけくわえ、心の動きを言葉にしたものだ。だが、私の推 理が彼の行動からはずれていないことは、たしかだろう。ついでながら、彼は望み どおり散歩にいけた。 「犬」が、いかに頭がいいか、という記述だ。スタンレー・コレンは、その行動を「心の理 論」(相手にも「心」があると仮定して、心理的に考えることができる能力)を使って、理解 していることになる。ニキ・リンコなら、充分に、犬の行動に共感できることだろう。 ところで、今、この場合、犬の「オーディン」のセリフは、十分にマンガのフキダシとして 成り立つものだ。 僕には、そう思える。 スタンレー・コレンの話は、「起・承・転・結」のコママンガのようになっていると読むこ とが可能だ。 こんな行動を犬にされたら、誰でも、こんなセリフを思い浮かべることだろう。 だが、どうして、こんなことが可能なのだろうか? それを考えることは、フキダシの成立条件について考えることになるのではないだろうか?

このフキダシが可能であるためには、まず、自分自身が「心の理論」を持っていて、相手も 「心」を持っていると仮定することが、人間にとって可能になっていることが必要だ。 また、もうひとつ。 言葉が、言葉の次元として、独立して存在しえる、という認識を、人間が持っていないと 成り立たないのではないだろうか。 少なくとも、これは、フキダシが成立するための、言葉の側からの条件だと思われる。 しかし、ここでは、まだフキダシは誕生しない。 フキダシが誕生するためには、<線>と<言葉>が、出会わなければならない。 言葉は、まだ、<線>に出会っていない。

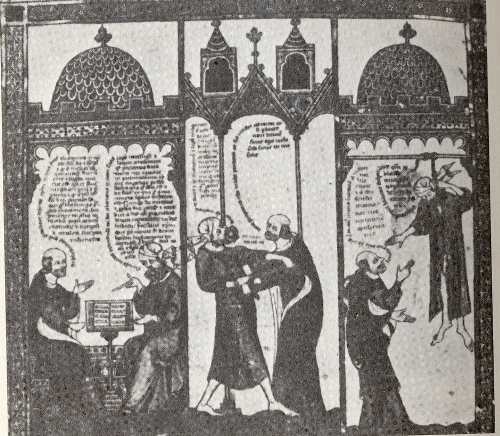

これは、「<線>の表現史」で使用したものだ。中世のヨーロッパのものだったと思う(こ の論考の性質上、年代の古い新しいは、それほど問題にはならない)。 言葉は、そのまま「文字」となって、画面に直接に描かれている。これはこれで現代から見 ると、面白い効果があるのだが、作者は、どうしても、登場する人物に「言葉」を書き込みた かったに違いない。そこから出てきた発想だ。 だが、ここでもまだ、言葉と<線>は出会っていない。言葉はただ、紙面の上に「実体化」 しているだけだ。 <線>は、どんな顔をして、言葉と出会うことになるのか。

これも、中世ヨーロッパの絵だったと思う。 ここでは、初めて、<線>と<言葉>が出会っている。その「仲立ち」をしているのは、 <作者>の表現意識である。 ただ、<線>は、まだ窮屈そうな「顔」をしていることがわかる。フキダシというよりも、 吐く息が「実体化」している、という感じだ。 どうしてそうなのか。理由は単純だ。 ここでは、<線>は、「輪郭性としての線」という面だけを、「顔」にして、言葉に出会っ ているためだ。もちろん、<線>が最初に、「輪郭性としての線」という「顔」として、言葉 に出会ったのは、当然のことのように思われる。 少なくとも、この画像では、線は、次元を切り裂いて、画像の世界に、別の次元(言葉の視 覚化)を現出させ、しかも、それが誰が吐いたセリフかが、特定できるようになっているとい う意味では、はじめてのフキダシ、という条件は成立していると思われる。 だが、何度も言うように、口からそのままフキダシが飛び出しているために、人物の吐く息 として、実体化しているように見えている。

「フクチャン」の画像だ。 ここでは、フキダシは、口の中から吹き出すようには描かれていない。飛び出しているとこ ろは、誰がしゃべった言葉かわかるように、少し長くなって、記号(矢印)的な意味に転化し ている。 そのために、言葉は、画像に「実体化」しているのではなくて、画像の絵の次元とは、相対 的独自的な次元に、言葉の次元としてハッキリと成立している。 ただ、登場人物の微細な感情まで、線が表現するようには至っていない。「感覚性としての 線」の面は、まだ沈潜化したままなのだ。 「感覚性としての線」の面が、フキダシを多様化させるのは、手塚治虫を待たなければなら ない。 『空手バカ一代』の画像だ。 ここでは、フキダシは、言葉の次元を成立させながら、画像とも相対的独自的に自立してい る。そして、同時に、「感覚性としての線」の側面で、セリフによって、瞬間的にその都度、 線が変形し、登場人物の感情を表現している。<線>の二重性によって、フキダシが成立す ることができている。 (この項、了)「ダービージョッキー」を読む。(完結) |