まず、何よりも、この画像から入っていくことにする。

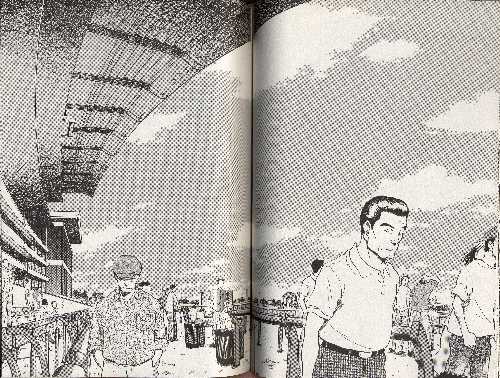

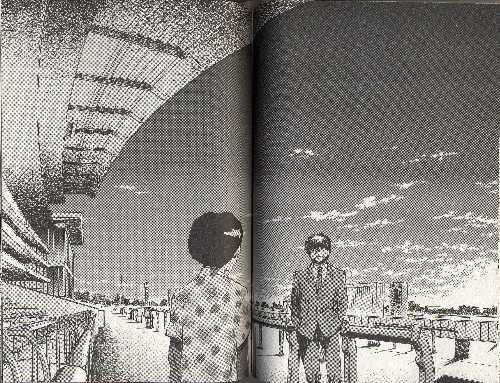

主人公のケイと父親が何年ぶりかで再会するシーンは、とても印象的なものだ。 見開きの二ページで、レースが終わった後の競馬場が描かれる。画面が雑なので、よくわか らないかもしれないが、実際の画面では、一色登希彦の描き方は、とても微細なものになって いる。 そして、次のページをめくると、下の画像が見えてくる。

「カメラ位置」が固定されていて、前の画像と変わらないが、ケイと父親が向かい合ってお り、夕景になっている。それで、時間が経過したことがわかるようになっている。 これはとても鮮やかなシーンだと思う。僕はとても驚いた。見開きのページを、こんなふう に効果的に使った例を、僕は他に知らないと思う。 ふたつのコマを描くために、四ページを使っている。これはとても珍しい描き方ではないだ ろうか。見開きで二ページを一コマとして使う、というのは、たくさんやられていることだろ うが、連続したコマとして描かれたのは、そんなに前例がないのではないだろうか。 しかし、前例がないことが言いたくて、引用したかったわけではない。 一般読者の僕として、<このマンガの効果は、マンガの表現でなければ不可能だ>と思わ れるくらい鮮やかな印象を与えるものだった。 そこに言葉を与えてみたいのだ。 ○ 今、このコマを、「効果の意味だけ」で捉えるならば、この四ページ、二コマの描き方で、 描かれているのは、「時間の経過」の表現、あるいは、「時間の省略」の表現だ、ということ になる。 でも、それだけのことならば、一ページを二コマに分けて、上下のコマで描いてもいいこと になる。無駄なページの使い方、ということになってしまう。 しかし、たぶん、それをやると、とても「平凡な表現」になってしまうと思う。ページをめ くったときの、その鮮やかな印象には、とうてい及ばないものになってしまうだろう。 ここが問題だ。 どうして違うのだろうか? どこが違うのだろうか? 意味としては同じのはずではないか。 何が違っているのだろうか? 僕は、これはマンガのコマ同士が、<否定の否定>の構造を媒介して成り立っているからだ と考えるしかないものだ、と思う。 マンガの場合、コマとコマの「間」にあるのは、<否定>ということだ。前のマンガのコマ をたえず、<否定>することによって、次のコマが描かれていく。コマとコマの「間」は、ま ったく描かれることがない。それで、どうしてマンガとして成立している(つながっていると 感じる)のかと言えば、マンガの中に表現されていない、コマとコマの「間」は、読者が<想 像力で埋めている>からだ。コマとコマの間をつなげているのは、<読者の想像力>だ。マ ンガだけが、そうやって成立している。よく、「マンガの読み方がわからない」という人に対 してなされる説明に、マンガの記号が多様化してついていけなくなっている、というのがあ る。 それも、ないことはないだろうが、僕は、コマだけを読んでもマンガの面白さがわからない からだと思える。こちら(読者の)側で、<想像力で埋める>ということをすることが難しい ために、どこが面白いのかわからないのだと思われる。 ○ 『ダービージョッキー』の画像の場合、コマとコマの「間」は、「ページをめくること」に 対応している。 見開きのページを使うことで、前のレースの終わった競馬場から、一瞬にして、次のコマに 移る効果が得られる。 つまり、読者は、ページをめくるまで、次のコマを見られないので、脳が<想像力で埋 める>ことができない。これが「見開き」の効果だ。 それが、ページをめくって画像を見ることで、一瞬にして、逆に、想像が脳で埋まってゆ く。その印象が、鮮やかさの根拠になっているのだ。 一ページに描いてしまうと、絵が見えるので、そのまま自然に「間」を埋めて終わってしま うだろう。 これだけあざやかな場面の転換、時間の転換は、ほかの映像表現では不可能だと思える。 アニメや、映画は、<連続的な表現>を本質としている。 アニメや映画が、この場面を表現しようとすると、何らかの形で、「場面転換」(トランジ ション)の効果を使う他はない。マンガのコマのように、「まったくの、一瞬の切り替え」と いうことはできない。緻密な過程の映像化をする他はない。また、マンガの読者のように、自 分の好きな間合いで、自分でページをめくることもできない。 ○ マンガは、一見すると、連続的な映像の表現のように見えるが、実際には、<否定の否定 >を繰り返して、マンガはつながっている。 ただ、読者は普段は意識していないだけだ。わざわざコマとコマが、<否定の否定>として つながっていることを意識していない。現代のマンガは、映画のような連続的な表現が主流に なっているからだ。マンガ批評の人もそういうことを考えている人はいない。「映画の比較 論」や「記号論」にしかなっていない。コマは、時間の分節化、継時的表現、ということで済 ませている。 実際には、マンガにおける、コマとコマの「間」では、時間を遡ったりすることもありえる し、伸びたり縮んだりすることもありえる。 ちなみに、現代において、マンガのコマとコマの間に成立する不思議な空間について、自覚 的なのは、どちらかと言うとコママンガの世界だ。『とりぱん』(とりのなん子)は、典型的 にそうだと思う。四コママンガとストーリーマンガのも、同じ「コマ」であるから、接続する ことができる。 大きな枠で括れば、「ストーリーマンガ(イントロ)」→<否定>→「4コママンガ」 →<否定>→「ストーリーマンガ(エンディング)」という構成になっているとも言える。 それも、マンガであれば、可能なことだ。 それを可能にしているのは、とりのなん子の表現力の抜群さであり、読者の無意識の想像力 が、コマとコマの「間」を埋めているからに他ならない。 (この項、了) |