本当にひさしぶりに、マッソンの本を読みました。 あいかわらず面白かったです。 内容は、タイトル通り「ペットが死について知っていること」です。 このテーマについてのエピソードを、これでもかというくらいに書いています。 ここではひとつだけ。 飼い猫のスウィーティパイに死期が近づいた時、飼い主のジーン・フランシスは、「安楽死」 をさせるべきか、それともまだ生かしていくのか、迷っています。 そんな時、こんな夢を見たんだそうです。 〇 …どんな治療も効果が見られず、体重は減り続けていきます。友人の多くは彼女を楽 にしてあげるべきだと考えていましたが、私はそうしたくありませんでした。スウィ ーティパイよりも自分の気持ちを優先すべきでないと助言してくれた友人もいました。 また別の友人は、スウィーティパイはお漏らしのせいで尊厳を失いそうになっている、 だから死にたいと思っているはずだ、と言うのです。でも私にはどうしてもそうは思 えませんでした。途方に暮れてしまった私は、何か正しいのかを見極めるための知恵 と明晰さを授かるよう祈りました。 翌日の夜、夢を見ました。不思議な、でも、何かを教えてくれているような夢でし た。夢のなかで、私はスウィーティパイを連れて教会にお祈りに行くのですが、彼女 を天の配剤に任せることにして、置いていってしまいます。教会を出たあとで、私は とても辛い気持ちになり、また教会へと引き返します。まだ彼女に心から永遠のお別 れを告げられていない、そんな思いがあったのです。教会に着くと、スウィーティパ イは最終処理のために、すでに別の場所に移されたと教えられました。私はどうか間 に合ってと願いながら、急いでその場所に向かいました。不思議なことに、そこは通 常の動物病院ではなく、自動車の解体所でもありました。私はどうか彼女と会わせて ほしいとお願いしながら、すでに亡くなっていたらどうしようと思っていました。で すが、彼女はまだ生きていて、そこから出してもらうことができました。私は彼女を 腕に抱いて、命を終わらせるのは彼女のためで、苦しんでほしくないからだと告げる つもりでした。ですが彼女の顔をのぞき込むと、私に会えた嬉しさでいっぱいなので す。私が助けに来てくれたと思ったのでしょう。こうなっては、私は用意していた言 葉をのみ込むしかありません。ここで目が覚めたのですが、私は彼女の名前を大声で 叫んでいました。私のベッドの足元で寝ていた彼女は、甘い鳴き声で返事をしてくれ ました。私はとても幸せな気持ちになり、まだそのときではない、そうはっきりと悟 ったのです。 〇 ちょっといいエピソードだったので引用しました。 ペットのスウィーティパイの死期が近いことで、安楽死させるべきかどうか、飼い主のジー ン・フランシスが悩んでいます。 そんな時に、夢の中にスウィーティパイが出て来て、スウィーティパイの気持ちを理解して、 悩みから解放されます。 どうして解放されるのでしょうか? 現実の中で本人が悩み、結論を下したなら、思いは残るでしょう。 でも、夢を通すことで、自分の決断は、スウィーティパイと同じ気持ちだと納得することがで きています。 これは、物語の役割だと言えると思います。 カフカの、公園で泣いている女の子の話を、彩時記に書きましたが、女の子も同じです。 カフカの手紙によって、女の子は、変わっていない現実であっても納得して生きていくことが できています。 この場合、夢とは<物語>の役割を果たして、現実と自分との間に橋を架けるものだ、という ことがわかります。 赤川次郎さんのショートショート集です。 赤川さんのショートショートは、結構好きなんですよね。 面白かったです。 『逆説の日本史』のシリーズ。 井沢さんのは、たいてい面白いので、良く買います。 ブックオフですけど(笑)。 今回のテーマは、「天下泰平と家康の謎」です。 面白かったです。 浮世絵は好きなのですが、知識についてはあまり知らないなと思って、勉強になるかなと思っ て読んでみました。 ずいぶん勉強になりました。 江戸時代の線の達成はすごいですね。 北斎や広重をはじめ、素晴らしい絵師がたくさん出現し、同時に、刷りの技術や表現できる色 彩が飛躍的に高度化しています。 浮世絵が、世界レベルになっているのはうなずけます。

喜多川歌麿の「化け物の夢」です。 怖い夢に怯えている子どもと、心配している母親と、子どもが見ている夢が吹き出しで描かれ ています。しかも、お化けがセリフを言っています。 これらを同時に表現するとは、素晴らしい。 当時としては画期的だったでしょうし、今の表現でも十分通用すると思います。

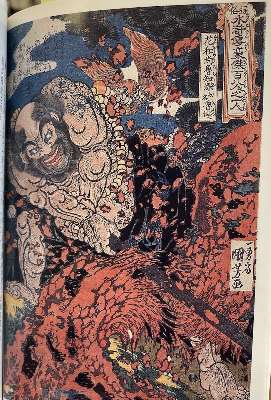

歌川国芳です。 画像の線が太くて力強いです。 まるで、劇画の線のようです。細い線も繊細に使われており、線の太さの幅がすごいです。 ジャレド・ダイヤモンドは初めて読んだような気がします。 面白い本でした。 頭の良い人なんだろうなとは思っていましたが、相当、頭の良い人ですね。 とても博識の人と言う感じです。 ここではひとつだけ。 〇 ◎どうして女性は「閉経」があるのか◎ 動物には、普通は「閉経」はないんだそうですね。 初めて知りました。 もともとは、人間も閉経はなく、年を取っても子どもを産むことはできていたはずなわけです よね。 そう考えると、確かに、なんで「閉経」があるのか、不思議に思われます。 ジャレド・ダイヤモンドは、こう書いています。 〇 しかし、閉経にはさらにもう一つ、これまであまり注意を向けられてこなかった利 点がある。それは無文字社会における老人の重要性である。人類誕生から紀元前三三 〇〇年頃にメソポタミアで文字が発明されるまで、世界のすべての人間社会は無文字 社会だった。人類遺伝学の教科書には、たいてい、老人に加齢効果を引き起こす遺伝 子が自然淘汰によって除去されることはありえないと記されている。老人は「繁殖活 動を終えた(ポストリプロダクティブ)」人とみなされ、彼らを長生きさせる突然変 異にたいしては淘汰は働かないと考えられている。私の考えでは、このような主張は 人間を多くの動物から区別する本質的な事実を見過ごしている。人間は隠者でもない かぎり、自分の遺伝子を担う者が生き残り、繁殖できるように助けるという意味での 繁殖活動を終えることは決してない。 〇 ここで一つ老齢者の役割の例をあげてみよう。私はニューギニアと隣の南西太平洋 の島々で鳥類の生態の野外調査を行なっているが、そこの人びとは伝統的に文字をも たず、石器を使い、農業と漁業を狩猟採集で補って暮らしをたてている。私は村人に 地元の鳥や動物、植物の現地名を四六時中尋ね、それぞれの種について知っているこ とを教えてもらっている。ニューギニアや太平洋の島の人びとは生物学の膨大な伝統 知識をもっており、一〇〇〇種以上の生物の名前と、それぞれの生息環境、行動、生 態、人間にとっての有用性などを知っている。そうした情報にはすべて意味があり、 人びとは伝統的に、食料や建築材料、医薬、装飾のすべてを野生の動植物から与えら れてきたのである。 私がいろいろな稀少な鳥について繰り返し質問してみると、年長の狩人しか答を知 らないことがわかった。そのうち、彼らでさえ答えられない質問が出る。すると狩人 たちは言うのだ。「では、あの年寄りに尋ねてみなければ」。彼らは私を一軒の小屋に 連れていった。なかには老人が座っているが、その人はたいてい白内障で目が見えず、 ほとんど歩けず、歯は抜け、だれかに噛みくだいてもらわなければ食べることもでき ない。だがその老人こそ部族の図書館なのだ。伝統的に文字をもたない社会なので、 その老人は地元の環境についてだれよりもくわしく、遠い昔に起こった出来事につい て唯一正確な知識をもっているのである。もちろん稀少な鳥の名前とその性質も教え てくれる。 老人の豊富な経験は、部族全体が生き残るためにも重要である。一例をあげると、 一九七六年に私は南西太平洋のサイクロンベルトに位置するソロモン諸島のレンネル 島を訪れた。私は鳥の食べる果実や種子について島の資料提供者に尋ね、何十種類も の植物のレンネル語名や、その植物の果実を食べる鳥やコウモリのすべての種類、そ の果実が人間の食用になるかどうかを教えてもらった。食用果実の評価は三段階に分 けて行なった。人間が絶対に食べない果実と、日常的に食べる果実、そしてフンギ・ ケンギ−−はじめなじみのなかったこの言葉はその後何度も聞いた−−の後のような 飢饉のときにだけ食べる果実である。フンギ・ケンギとは、人びとが憶えているかぎ り最大の壊滅的なサイクロンのことだった−−それはヨーロッパの植民地支配につい ての人びとの記憶と照らしあわせて、一九一〇年頃のことらしいと見当がついた。フ ンギ・ケンギはレンネル島の大半の森をなぎ倒し、畑を壊滅させ、人びとは餓死寸前 となった。島の人びとは普段なら食べない野生の果実を食べて生き残ったが、そのた めにはどの植物に毒があり、どの植物には毒がなくて、どう調理すれば毒を抜くこと ができるかという細かい知識が駆使された。 食用果実についての私の質問に答えられなくなると、中年のインフォーマントは私 を一軒の小屋に連れていった。目が暗さに慣れてくると、小屋の奥には例によって、 介添えなしには歩けないほどよぼよぼの老婆が見えた。彼女はフンギ・ケンギが襲っ た後、畑からふたたび作物がとれるまで安全で栄養のある植物を実際に探した最後の 生き残りだった。老婆はフンギ・ケンギの年にはまだ少女で結婚できるような歳では なかったと教えてくれた。私がレンネル島を訪れたのは一九七六年であり、サイクロ ンが襲ったのはその六六年前の一九一〇年頃だから、その女性は八十代のはじめだっ たのだろう。彼女が一九一〇年のサイクロンを生き延びたのは、フンギ・ケンギの前 に襲った巨大サイクロンの生き残りである年寄りの記憶のおかげだった。人びとが次 のサイクロンを生き延びられるかどうかは彼女の記憶にかかっているが、幸いにも彼 女はとてもくわしく覚えていた。 このような逸話はいくらでも紹介することができる。伝統社会では、一部の成員を 脅かす小さなリスクが頻繁に起こるほか、社会の全員の生死を脅かす自然の大災害や 部族間の戦争もまれに起こる。しかし小さな部族社会では全員が血縁同士である。し たがって、伝統社会において老人が決定的に必要とされるのは彼らの子や孫の生存の ためばかりではない。彼らの遺伝子を共有する数百人の人びとを生き残らせるためで もあるのだ。 フンギ・ケンギのような事件を記憶している老人がいる社会は、そのような老人を もたない社会よりも生き残るチャンスが大きい。年老いた男性には出産や授乳や子供 の世話などによる消耗のリスクはないので、閉経という防衛策は進化しなかった。し かし、年老いた女性は、閉経しなければ出産のリスクと子の世話という重荷を負いつ づけ、遺伝子プールから排除されかねない。フンギ・ケンギのような危機にこのよう な年寄りの女性がすでに死んでしまっていたならば、彼女が残した親類すべてが遺伝 子プールから排除されるかもしれない−−せいぜいあと一人か二人の子供を産むため にしては、遺伝的に高すぎる代償である。年老いた女性の記憶が社会にとって重要な 価値をもつことは、女性の閉経の進化の背後で大きな推進力となったと私は思うので ある。 〇 もしも「閉経」しなくて、ずっと出産を続けるならば、高齢になるまで生存することは難しく なってしまう。 高齢になるまで出産して、あとひとりふたり子孫を増やすよりも、閉経をしてでも、高齢化し て生き残る方が、その社会が生き残る可能性が高くなる。 なるほど。なかなかうまいこと考えますね。 確かに、無文字社会では、過去の知識を膨大に覚え込むのは、ご老人だけなわけですから。 そういう人が生き残る方が社会にとって良い、という意識があれば、「閉経」を選択する意味 もあるのではないか、と。 確かに、ありえるように思えます。 現代の社会では、老人の役目を「AI」などが代替してしまうと考えると、老人が生き残る必 然性はなくなってしまい、厄介者扱いされるのも、辻褄が合っています。 よくこんなこと思いつくなあ。 ジャレド・ダイヤモンドは初めて読んだような気がします。 面白い本でした。 荒俣さんの本は、結構好きです。 マンガについての文章も好きですね。 頭の良い人なんだろうなとは思っていましたが、「図像」の蒐集も凄まじい人なんですね。 ちょっと、アスペルガータイプの人かなと思いました。 マンガ論に使えるかもしれないなと思います。 NHKのテキストがあったのですが、それを元に加筆して、更に詳しく書いたものです。 興味があったので、面白く読みました。 「金子みすゞ」ノート(連載)の方に、引用していくと思います。 ひさびさに石川さんの未読の本を見つけました。 面白かったです。 僕は、石川さんの漢字の導入から日本語の成立過程の記述がとても好きです。 もう、説得されてしまいますね。 ちょっと「覚え書き」程度に書き留めておきます。 僕が考えていることも入れています。 〇 1日本の「無文字時代」・いろんな地域・部族の言語が語られていた段階 2中国の秦の始皇帝以後、文字の統一から、文字の宗教性が薄れてゆく。 3日本への漢字の導入の時代(卑弥呼の時代・志賀島の金印) 一部の人の漢字と、地域の様々な言語 4漢字の翻訳の時代(日本語への変換) 5万葉がなの時代 6ひらがな、カタカナ(日本独自の文字)の時代・平安時代 7ひらがなの線の発達・鳥獣戯画・鎌倉時代 〇 うーん、なかなかいいと思います。 マンガ論に入れたいと思っています。 うまいことまとめられるといいのですが。 とても面白かったです。参考になりました。 最近は、生徒の実態を考えていると、「愛着障害」の要素を考慮に入れないと難しいのではな いか、と思うようなってきました。 愛着の形成期は、胎児期・乳幼児期に対応するように思われます。 もともと、僕は養護学校に来て、知的障害から始まって、自閉症の生徒と関わるようになっ て、そこから発達障害へと関心が広がり、定時制に行って、不登校の生徒を見るようになり、 「べてるの家」から統合失調症、今は、境界領域、障害の複合の問題を考えるようになり、愛着 の問題に行き着いた気がします。 結局、ここまで来ると、 人間の心とは何か、 心の発達とは何か、 どうようにして心は発達していくのか、 そもそも発達と言う言葉は妥当なのか? 等々を考えていくようになり、障害からは離れていきます。 総合的に、人間や心の成長を見る必要があるのではないか、という問題に関心が出てきまし た。 でも同時に、今の学校は、とても非人間的な「管理社会」のようなシステムに向かっている気 がして、とても僕には、気にいりません。 ちなみに、吉本隆明さんは、すでに『母系論』と言う本で、十年以上前から胎児期・乳・幼児 期の形成について言及しています。 その先見性は、驚異的だと思います。 〇 第3章 愛着の発見と、愛着理論の発展 第4章 症状を治すのではなく、愛着を改善する が特に面白かったです。 〇 千果さんのように虐待を受けて育った人だけでなく、両親の不仲や離婚、親との離 別、親の再婚や、自身の異性関係で傷ついた経験をもつ人で、そのことを克服しきれ ていない場合、しばしば未解決型の愛着スタイルが認められる。 結局、千果さんは、見捨てられることに敏感で、人の顔色を過度に気にする不安型 愛着とともに、過去の傷に触れられると不安定になりやすい未解決型愛着を抱えてい たのである。対人関係の土台であり、安心感の土台でもある愛着が、二重の不安定さ を抱えていることで、不安やうつの症状だけでなく、見捨てられることへの敏感さや 傷つきやすさが強まり、対人関係の行き違いも生じやすくなっていたのだ。 症状だけで、千果さんに起きていることを理解しようとすることが、いかに表面的 で、浅薄な試みでしかないかは明らかである。そして、症状だけを改善しようとして も、何十年にもわたって同じような状態が続いてしまう理由も明らかである。 本当に起きている問題は、愛着が傷つけられ、その部分が不安定だということに由 来しているのである。 不安定な愛着がベースにあると、慢性的なうつや不安、情緒不安定、自己否定、見 捨てられることへの敏感さ、対人不信感といった、千果さんに見られる特徴的な状態 が、すべて現れやすくなる。さまざまな診断名を並べなくても、不安定な愛着という 根本的な問題によって、一元的に説明することができる。 愛着という、対人関係だけでなく精神的安定の土台である仕組みにスポットを当て ることによって、症状に目を奪われるのではなく、根本にある問題に接近することが できる。症状にばかり目を向けて、その点ばかりを改善しようとする試みよりも、根 本的な改善や回復のチャンスも増えるのである。 だが、現実の医療は、次に見るように、それとは正反対の方向に突き進んでいるよ うに見える。 〇 「対人関係の土台であり、安心感の土台でもある愛着が、二重の不安定さを抱えているこ とで、不安やうつの症状だけでなく、見捨てられることへの敏感さや傷つきやすさが強ま り、対人関係の行き違いも生じやすくなっていたのだ。」 現代では、愛着が二重の不安定さを抱えるようになり、なかなか自己肯定感の向上につながら ないのではないか、と思われます。 〇 「愛着という、対人関係だけでなく精神的安定の土台である仕組みにスポットを当てるこ とによって、症状に目を奪われるのではなく、根本にある問題に接近することができる。症 状にばかり目を向けて、その点ばかりを改善しようとする試みよりも、根本的な改善や回復 のチャンスも増えるのである。」 これもその通りだと思えます。現代の教育も、症状に目を奪われており、その症状を抑える、 変更する(行動療法)事で解決しようとすることが主流になっているのではないか、と思えま す。 だから、「だが、現実の医療は、次に見るように、それとは正反対の方向に突き進んでい るように見える。」のは、学校も「正反対」の方向に突き進んでいるように僕には見えます。 それが、とても気になりますし、危機感があります。 君たちは、そんなに管理された社会にしたいと思っているのか? と言いたくなります。 |