初めて読みました。 面白かったです。 この人は、マルクスをちゃんと勉強して読み込んでおられますね。 後期のマルクスが、『資本論』で書き切れなかったことまで考えて、書いておられました。 マルクスが書き切れなかった、未来に残そうとしていたこと−−。 吉本隆明さんで言うと、『アジア的ということ』『アフリカ的段階について』の仕事、にあた っているというところでしょうか。 ちゃんと研究されることはいいことだと思います。 米沢さんの仕事のすごいところは、その「徹底性」というところでしょうか。 こんな仕事している人は、他に思いつくのは、清水勲さんくらいでしょうか。 〇 手塚の「どろろ」の『冒険王』連載版も、単なる妖怪退治的なところがある。水木 の登場によって生まれた妖怪ブームは、実は、ある意味で、少年マンガの「絵」の一 大変化であったことに気づかねばならない。記号的な単純な絵は、具体的な描写によ って、恐怖と妖怪を描き出したのだ。それを「劇画的」なものの進攻と考えてもよい。 まちがいなくリアルさが、それらしさが怪奇マンガには必要だったのである。つまり 恐怖は「日常」が基盤となっている故に、現実性が求められ、それが絵のリアルさ、 細密描写、具体性といった形で出てきたのである。 〇 水木しげるの怪奇マンガの登場は、マンガの線の指示表出性を拡張したわけですよね。 なかなかの卓見だと思います。 「彩時記」の方に書きました。 驚異的な本でした。 こんな本がありえるのか、としばらくショックが消えませんでした。 最近とく読んでいる橋爪さんの本ですが、これも面白かったです。 「社会学」って、何を勉強する学問なんだろう、と思っていましたが、 なるほど、社会に関することなら、何でもアリなんですね。 人間ですから、ほとんどのことは社会に関係しますからね。 言語・戦争・貨幣・資本主義・性・家族・自由・正義・宗教・カースト制度等々、 それから、橋爪さんが説明が抜群いうまいんですよ。 説得されます。 僕も社会学勉強したら良かったかな? いや、大学時代は、正真正銘のバカでしたから(笑)、自分のことで精いっぱいだったから、 無理だったでしょうね。 とても面白かったです。 古本屋さんで、200円でした。 PTSDについては大体網羅されており、症例も多くて、得した気分になりました。 トラウマ(PTSD)の概念は、基本、「第一次世界大戦」から始まるわけですが、それ以前 から、戦場から逃亡する兵士はいたんですよね。それらはたぶんPTSDなわけですが、そうで はなくて「臆病者」と思われていて、罰せられた(時によっては処刑)されていたそうです。 PTSDが有名なのは、戦争被害からですが、災害や、交通事故などでも、ひどいショックを 受ければ、PTSDが起こりえます。 この本は、それらの症例もあげていて、興味深いのですが、気持ちが落ち込むので引用はしま せん(笑)。 災害などの当事者がPTSDになるのはもちろんですが、救助者もなりますし、傍観者もなる そうです。そりゃそうですよね。 そして、PTSDは、すぐには起きないで、後になって出てきます。 被災した当初は、うまく<了解>できないので、「乗り越えている」ように見えるんですね。 でも、言葉化はできていないので、後になって、症状が出てきます。 〇 ヴェトナム帰還兵が直面したなかでもっともつらかった点は、栄えある英雄として ではなく、話を聞きたいと思う人など誰もいない戦争に参加した悪玉としてしか帰郷 せざるをえなかったことである。部隊の結束は、各兵士に三六五日の兵役を義務づけ るというアメリカ陸軍の考えによって崩壊してしまっていた。これは、兵士一人一人 が自分は一定期間中のみ戦争に加わればよいのだと考えて、入隊の始まりから、第一 線より退ける日までの日数を指折り数えて待つようになってしまったからだ。実際問 題として、毎日のように誰かが去り、誰かが到着するので、兵士らは友だちをつくる 気にもならなかった。歩兵中隊の士気はけっして高揚しなかったのである。 〇 彼はヴェトナムでキムという名の小さな少女と知り合いになった。キムは毎日のよ うにチョコレートやチューインガムをねだりにやってきて、やがて兵士らのマスコッ トになっていった。ある日、敵軍がキムの服に火のついた手投げ弾をくくりつけて兵 士らのところに送りこんだ。 「彼女は手投げ弾をまとった偽装爆弾でした。そして、彼女は境界フェンスのほうに 来ようとしていたのです」 彼にはキムを撃つ以外に選択の余地はないと感じ、実行した。 戦争が終わって気国するなり、たちまち彼はひどく苦しみだした。 「私は自分の子供が死んでいく姿を想像するようになり、発狂するのではないかと思 いました。キムのイメージが何度も何度もこころに浮かぶのですが、そこでは私の子 どもがキムと置き換わっているのです。私はたいせつな家族をいためつけては怖がら せるような父親になっていました」 ついに、判事は家族といっしょに暮らすのは危険だとして、彼を家族から引き離す よう命令を下したのである。 〇 シルヴェスター・スタローンの『ランボー』は、まさしく上記のような状況から、アメリカで 犯罪者になっていくヴェトナム帰還兵を見事に描いていました。 最後に、PTSDに対してどう対処するかも書かれていて、そこまで書いてもらえるといいで すよね。 ここに書かれているのは、「巻き戻し法」というものです。 災害や交通事故などで、悲惨な映像を体験した時に、フラッシュバックなどが起こりそうなと き、映像をわざと「思い出す」んだそうです。それで、悲惨な部分の映像が流れた後に、そこで ストップして、今度は映像の「巻き戻し」をするんだそうです。 そして、悲惨な部分も巻き戻しをして、普通に平穏だったころの映像まで巻き戻し、そこで終 了するんだそうです。必ずそこまで巻き戻さないといけない。 なるほど。 「PTSD」の書き換え。「認知の書き換え」ということでしょうね。 面白い本でした。 ブックオフで100円でした。 執筆陣が素晴らしいので、買ってみました。 有栖川有栖、歌野晶午、大崎梢、坂木司、平山夢明、です。 さすがに、面白かったです。 少年向けだし、短編で枚数も少ないのに、面白く書くなあ、と感心しました。 でも、それを思いついた江戸川乱歩の設定が素晴らしいですよね。 昔の作品なのに、今読んでもでも面白いわけですから。 あの「おどろおどろしい」雰囲気は、現代にも通用するわけですからね。 今の作家がそれを再現するのは難しいわけですから。 ジャンプのマンガです。 女子高生の「あかね」が、落語家を目指すお話です。 才能はあるんだけど、いまいち、パッとしないで真打にもなれない噺家の父親が、何度目かの 昇進試験を受けるのですが、受けた人全員、師匠から「破門」になってしまいます。 父の落語が好きだった「あかね」は、師匠に父の実力を示すべく、噺家になろうと決意しま す。 まだ1巻を読んだだけなのですが、ストーリー自体としては、ジャンプのマンガのストーリー の始まりとして、よくあるパターンと言えると思います。これから、またライバルも現れて成長 していくストーリーになると思います。 僕が、へえー、と思ったのは、落語の表現です。 落語は、基本ひとりの人物が、すべての人物を表現します。 このマンガでは、落語家と同時に、フィクションで立ち上がる人物も同時に描かれます。 フィクションの人物が喋るセリフは、吹き出しの形も変えています。 よく考えて描かれていると思います。 今まで、こういう風(指示表出性で)に、落語を描いたものはなかったんじゃないかなと思い ます。もうちょっと、読み進めていきたいと思っています。

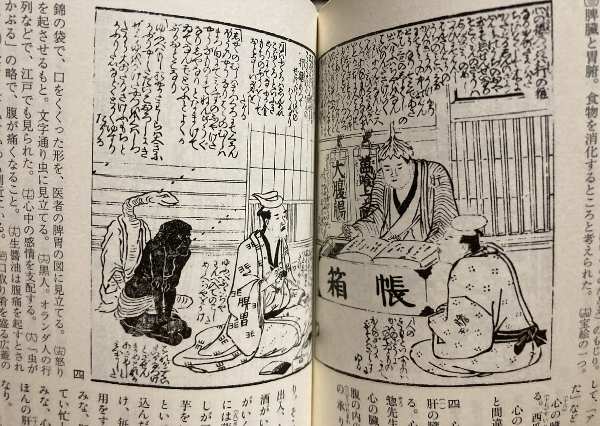

探していたのですが、やっと見つけました。芝全交・作『十四傾城腹之内』です。 内臓ひとつひとつが「擬人化」されて描かれています。 これが江戸時代に描かれているとは驚異的です。 なんでも成立時期は、『解体新書』が出た頃なんだとか。 それにしても、江戸時代でこの発想は凄いと思います。

タイトル通りの本です。 「高学歴」の発達障害の人の挫折と再生、ということですが、 興味深いのは、こういう記述なんですね。 〇 ただし本書で描きたかったのは、こういった高学歴、高機能の人たちの挫折のプロ セスだけではない。彼らの「復活」と「再生」の物語である。この点には個人的にも たびたび驚かされることがあった。多くの精神疾患において、症状が回復したとして も、病前のレベルにまでもどらないことが多い。うつ病を例にあげると、会社や公的 機関のトップエリートだった人でも、いったんうつ病を発症すると、かなり回復した 場合でも、病前の80〜90%程度の力しか発揮できないことが多い。 彼らは瞬間的に100%かそれ以上の能力を見せるかもしれないが、それは短時間 しか持続できない。比喩的な表現になるが、蓄えていたエネルギーがすぐに枯渇して しまうからだ。そこで無理を重ねると、再発を繰り返すことになる。 ところが驚いたことに、発達障害の人たちにおいてはまったく状況が異なる。彼ら はメンタルダウンし不登校や引きこもりを続けていた場合でも、治療の手助けを受け ながら、自らの特性を自覚して対応策をとれるようになると、見違えるように回復し、 以前のレベルよりもさらに良い状態に達することが可能なのだ。 〇 なるほど。 「二次障害」になると、元の状態になるのは難しい、というのが実感なのですが、一定の「高 学歴」があると、さらに回復することが可能なんですね。 それは初めて知りました。 「高学歴」なので「知的」に自分のコントロールをすることができる、ということなのかもし れませんね。 僕の印象でいくと、知的な「境界領域」の子たちが難しいと思うんです。どうしても自分の 「主観の世界」から脱することができないように思えます。自分を客観的に見ることができれば いいと思えるのですが、なかなか難しいです。 |