「叱る」ということ 佐々木正美『過保護のススメ』より 〇 私は診療のとき、相手から信頼されていることを確認する前には、絶対に患者さん を叱ることをしません。これは経験したことですが、援助交際している少女を叱るこ とができるところまで持ってこられたら、大抵立ち直らせられるのです。 「先生、自由に私を批判してください」というサインを送ってくるまでは、批判的な ことのかけらも言わないわけです。それまで「価値のない人間などいない」「長所の ない人間はいない」ということを言って、相手がそれを感じるようにします。 こちらが、「この子はこんなすばらしいところがあるのに……」と感じないと、叱 ってはいけないのですね。この気持ちを相手が感じ取れて、安心できるまで叱っては ならないのです。 子どもだって親にそれを感じます。本当に大切に思ってくれているという実感が子 どもに伝わっていれば、安心して親は叱ればよいのです。だから、相手の自尊心を傷 つけるような関係で叱ってはいけません。信頼感のない人だったら、ささいな注意だ って自尊心を傷つけますよ。 つまり「叱って良いか悪いか」ではないのですよ。保育園の保育士さんに「何歳に なったら叱ってよいか」と聞かれたら「あなたがこの子に惚れ惚れする実感を持てた 時です」と答えます。「この先生大好き」と、子どもが本気で思えるようになる時が あるので、それが確認できれば、注意してもよいし叱ってもよいだろうと思っていま す。 〇 僕も、同じことを感じていたので、共感しました。 僕も、人間関係は「作る」ものだと思います。学校の教師の中には、「教師→生徒」という関 係が、暗黙の了解として存在していると「勘違い」している人がいます。 昔は、そういう関係は成り立っていたのだと思いますが、今はもうそんなものは存在しないと 思っています。 だから、人間関係を「ゼロ」から作らないといけないんだと思います。 自閉っ子の担任になって、ああ、人間関係ができたな、と僕が感じるのは、半年くらいかかる と思います。今までで、一番長くかかったのは、一年半くらいかかりました。それまでは、無茶 なことは言いません。できる限りの範囲で、付き合ってやります。

「ミツオシエ」 『動物たちは何をしゃべっているのか?』(山極寿一・鈴木俊貴)より 〇 モザンビークに住むノドグロミツオシエという鳥なんですが、彼らは人とコミュニ ケーションをとりながら、エサであるハチの巣を手に入れるんです。 山極 人と? 鈴木 ええ。ハチの巣って、ハチミツや蜜蝋があって、人にとっても鳥にとっても栄 養源じゃないですか。もちろんハチに剌されるリスクはありますが、人には焚火で巣 をいぶしハチを追い払う能力がありますから、ハチミツを手に入れられる。 一方のミツオシエは焚火はできないけれど、目がいいですから、ハチの巣を見つけ る能力は人よりも上。このように利害が一致しますから、モザンビークの人はミツオ シエと協力してハチの巣を手に入れるんです。 山極 しかし、どうやって? 鈴木 声です。ミツオシエは、ハチの巣を見つけると人間のところまでやってきて 「ギギギギギ」と鳴いて、ハチの巣まで誘導するんですね。すると人は焚火をして巣 を手に入れて、そのおこぼれをミツオシエにあげるんです。 人間の側も、ミツオシエを見失ってしまったら「ブルルルル」という独特の声を出 してミツオシエを呼びます。人間と鳥で、双方向にコミュニケーションが成り立って いるんですね。 〇 「ミツオシエ」、すごいですよね? 人間が主導しているわけではないんですね。 人間が知恵を利用して、「ミツオシエ」を使っているわけではないですよね。 対等の関係になっています。 なんでこんなことが可能になるんでしょうか。 長い時間の中で、お互いに共生する関係ができた、ということなんでしょうね。 生存するために<関係>が叡智を生み出すのではないかと思えます。 <関係>とはどこにあるのか? 「ミツオシエ」と「人間」の<狭間>にあるのだと思えます。 「出会った関係に別れはない」 『神田橋條治対談集 どこへ行こうか、心理療法』より 〇 神田橋 ボクが大好きな言葉のうちの一つが、「出会った関係に別れはない」という 言葉。ほんとにそう思うんです。 増井 どういうことかな。 神田橋 別れがあるなら、本当には出会ってないんだと思うんですね。僕は今でもや っぱり、何かのときに「パデル先生にこれをお話ししたら、どう返事をしてくださる だろうかな」と思うことで道が開けることがあります。 増井 そうそう、うんうん。そうですね。 神田橋 だから、そういう出会いはとても大事なものだけれども、出会いというもの は、何か内側でいくつかのものが出会うんでね。つまり、パデル先生のイメージ、そ れと、パデル先生との関係のイメージを思い出すということは、実は内側にある「出 会っていないもの」同士を出会わせるための契機になる。だから、「出会った関係に は別れはない」ということがあるんです。 それの一番典型的なものは、ほとんど、じゃない絶対にだな、絶対にキリスト様に 会った人はいないんだよな。昔は出会っただろうけれども、今はなあ。お釈迦様に会 われた人も、もう今はいない。だけどそこに、自分の定めた星のような役割をしてい らっしゃるのでしょうね。 増井 そうだね、うんうん。 神田橋 そうすると、実際の現実のものとはまた別の、何か「行き交い」みたいなも のかな、雰囲気みたいなものが生じるのだろう、と。 増井 そうでしょうね。 神田橋 そういうものが一番大事なんだろうと思うんだよなあ。 〇 ・「出会った関係に別れはない」 ・別れがあるなら、本当には出会ってないんだと思うんですね。 なるほど。 確かに、僕も親友のY君が亡くなっても、未だに心の中では会えている気がします。 心の中では、<会話>をしている気がしますね。 たくさんの「別れた人」はいるけれども、いつの間にか、心の中に住んでいる人は、もういな くならない気がします。 それらの人と、無意識の中で<会話>をしていることは、僕の中で「定めた星」のように位置 していて、そこから僕の心を照らし出しているように思えます。 だから、周囲にほとんど友だちはいませんし(笑)、ちゃんとした本格的な会話をしたことな ど、ほとんどありません。 でも、そういう意味では、大丈夫ですね。 「自己表出と指示表出」の織物 『青春は美わし』ヘルマン・ヘッセより 〇 「まだ僕を覚えていますか」と私は喜んで尋ねた。 「あなたがお帰りになったことを、ロッテさんがもう話してくださいましたわ」と彼 女は打ちとけて言った。だが、もし簡単に、ええ、とだけ言ってくれたら、その方が 私にはずっとうれしかっただろう。彼女は高く背が伸びて、ほんとに美しくなってい た。私はそれ以上なにも言うことがなく、彼女が母やロッテと話している間に、窓べ の花のそばへ行った。 〇 ヘッセって文章が上手いなあ、と感心することが多いのですが、これも自己表出と指示表出が 見事に内蔵されていて、感心しました。 ヘッセの問いかけに対して、彼女は、 「あなたがお帰りになったことを、ロッテさんがもう話してくださいましたわ」 と答えたけれども、ヘッセとしては、「ええ」とだけ答えてくれた方が嬉しかった、と。 指示表出性としては、「あなたがお帰りになったことを、ロッテさんがもう話してくださ いましたわ」の方が「ええ」よりも、価値が高い、ということになります。 でも、ヘッセの自己表出として見れば、「ええ」と答えてくれた方が、価値が高い、というこ とになります。「ええ」とは、意味(指示表出)としては、意味がありません。自己表出そのも の、という言葉になります。 しかも、その気持ちを、ヘッセが文章として<外化>するとき、指示表出として表現する他あ りません。読者がそれを指示表出として読む時、意味を了解するわけですが、その了解は、自己 表出を絡めながら読み取ることになりますから、読者の自己表出には、 「ああ、ヘッセ! わかる!わかる!」という気持ちが喚起されます。 それが、言葉が、自己表出と指示表出の織物だとい意味だと思います。

なくなっている気がします。やったとしても、「形式」的(形骸化)なものになってしまってい るように思えます。 僕は、ちゃんとやった方がいいと思っています。 今年もやりましたが、手作りの模型のケーキに、ハッピーバースデーのローソクを立てて、誕 生日プレゼントを渡しました。プレゼントは、基本的に「100均」ですが、あまり高くなら ず、でも生徒が喜びそうなものを探して買います。 今年は、こんなことがありました。 誕生日会をして、プレゼントを渡したのですが、よほど嬉しかったらしく、 家では普段学校の話はしないのですが、その日は、家に帰ってすぐに、お母さんに 「これもらったんよ!」って言って(笑)、 大喜びで見せたんだそうです。 おかあさんも喜んでおられて良かったです。 それで、次の日に、学校で会ったら、なんと、お返しをくれたんです!(驚)

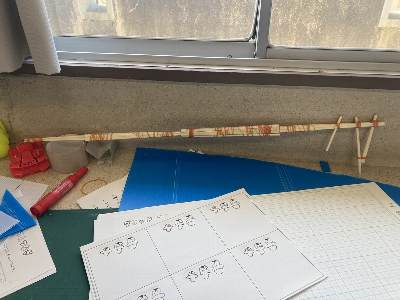

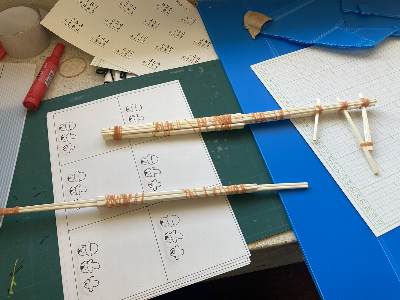

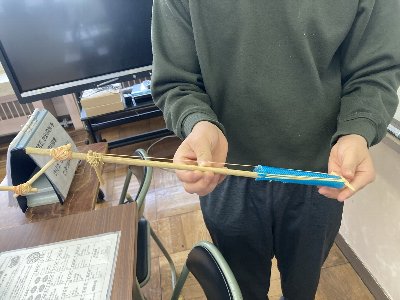

ゴム銃なのですが、もちろん輪ゴムを発射できます。 それで、作ったものが「大きい」ので、持ち運びに困る、と考えたらしいんです。 それで、ふたつに分割できるようになっています(笑)。

分割するところは、ちゃんと「穴」になっていて、差し込むことで一体化します。

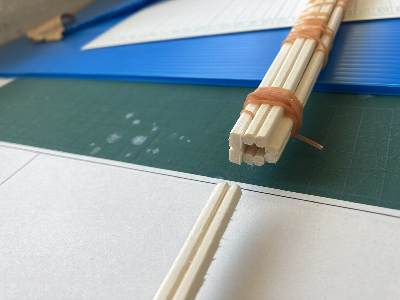

すごいですよね? 僕には、とうてい作れません。 男の子なのですが、「工作」が好きなんですね。 作りたいものがあると、割り箸と輪ゴムで、器用に何でも作ってしまいます。 ゴム銃が特に好きで、何種類ものゴム銃を作っています。 中には、連発式(スライド式)のゴム銃も作っています。 それはもう、家にあり合わせのもので作っていて、見事です。

ゴムホースの切れ端をスライドさせると、次の輪ゴムがセットされます(笑)。 普通、思いつきませんよね? 普通は思いつかなくても、イメージの中でなら、思いつくことができる(映像化できる) んですよね。 そしたら、それを「手」を通して、作り出すことができます。 「目と手の協応」という言葉があるのですが、 「目」で見て、「手」を連動させて動かす、ということです。 「目」で見て(認知)「脳」で考え、イメージ化して、「手」を動かして作品を作り出しま す。だから、「目で見て考える」ことは、「手で考える」ことと繋がります。 「手で考える」ということはありえる、ということがわかりますね。 今年は、校舎の移転と言うことで「文化祭」というものはないのですが、校舎見学で「作品発 表」という形になっています。 それで上記の生徒(生徒は三人いますが)とは、「ミニ四駆」のコースを作りました。 ダイソーで「ミニ四駆」の300円のものが売ってあったので買ってみたのですが、彼も大好 きだったので、すぐにハマりました(笑)。 大きな段ボール(冷蔵庫)に、コースを作ったのですが、一週するだけだと面白くないので、 二週するようにして、立体交差を作りました。 実は内心、「できるかな?」と心配していたんですね。

難しそうなところは僕が協力して作りました。 たいてい自分でさっさと作ってしまうのですが、「立体交差」のところが、難しそうだったん です。たぶん、イメージが頭の中で湧かなかったのだと思います。 時間がかかるかもと思っていたのですが、めっちゃ集中して作ったので、全然早くできてしま いました。 〇 結局、紆余曲折があって、僕もタミヤの本物の「ミニ四駆」を買って作ったのですが、いや あ、凄かった。 「ミニ四駆」を考えた人って、めっちゃすごいですね。 ビックリしました。 そりゃあ人気も出るわな! と思いました。 カッコいいんですよ! それに作りやすいです。

接着剤は一切使いません。部品を切り取って、はめ込むだけです。 配線もいりません。金属の部品をはめ込むだけです。 それからモーターの軸が、前後に伸びていて、それぞれにギアをはめ込みます。前と後ろで、 それぞれ前輪と後輪を駆動させます。このアイデアが、抜群で素晴らしいです。 誰が開発したのか知りたくなって調べてみましたが、チームで開発したみたいです。 チームには、タミヤ社長も入っていたんだとか。 社長、さすがです。 |