村上 …カフカのエピソードでひとつすごくいいのがあるんです。ベルリン時代の 出来事なんですが、カフカが恋人と一緒に散歩していると、公園で小さな女の子が泣 いてる。どうしたのかと訊くと、人形が無くなっちゃったという。それでカフカはそ の子のために人形からの手紙を書いてやるわけです。本物の手紙のふりをして。「私 はいつも同じ家族の中で暮らしていると退屈なので、旅行に出ました。でもあなたの ことは好きだから、手紙は毎日書きます」みたいなことを。それで実際に彼は、その 子のために一生懸命毎日偽の手紙を書くんです。「今日はこんなことをして、こんな 人と知り合って、こうなって」と三週間くらいずうーっと書いていって、子どもはそ れによってだんだん癒されていく。最後に、人形はとある青年と知り合って、結婚し ちゃいます。「だからもうあなたにお会いすることはできませんが、あなたのことは 一生忘れません」っていうのが最後の手紙になっている。それで女の子もすとんと納 得するわけです。 そんなまめなことって、普通の人にはできないですよね。ぜんぜん見ず知らずの女 の子なわけだから。なぜカフカにそんな面倒なことができるかというと、夢の、架空 の世界の細密さに対する異常なこだわりが彼の中にあるんですね。だからその具象性 を細密に描写することを毎日毎日やっていても飽きない。面倒じゃないんですね。女 の子も人形を失った悲しみは、「人形からのお手紙」を受け取り続けることによって 消えちゃうんです。彼女は人形が無くなったという無秩序から、人形が無いという新 しい秩序へと移されるわけです。それは本当に素晴らしい話だと思うんだけど、でも 僕も、そういうのはいくぶんはできそうな気がする(笑)。 〇 人形を無くして泣いている少女に対して、カフカは、「人形からのお手紙」を書き続けたと言 う。 少女はその手紙によって、<悲しみ>を癒すことができた。 どうしてカフカにそんなことができたのか? 村上春樹は、「夢の、架空の世界の細密さに対する異常なこだわりが彼の中にあるんです ね。だからその具象性を細密に描写することを毎日毎日やっていても飽きない。」と語って いる。それはその通りだと思うのだが、それだけではなく、僕には、カフカは、人間にとっての 物語の大切さがよくわかっていたからだ、と思う。 カフカには、人間が生きるためには、物語が必要だということがよく分かっていたのだ。 公園で泣いていた少女は、カフカの手紙の前と後とでは、現実は何も変わっていない。人形が 失われた事実はまったく変わっていない。 だが、手紙の「前」と「後」では、少女の内面では全く変わっている。 カフカの手紙の物語(言葉)が、少女の内面を、「人形が無くなったという無秩序から、人 形が無いという新しい秩序」へと変えたのだ。 〇 人間も、遥かな昔には動物だった。自然にまみれて、その瞬間瞬間に、その都度、感覚で判断 して行動し、<充足>しながら生きていた。 だが、認知が発達し、動物から人間になった時、たくさんのものを得たが、同時に大切な何か を失ってしまった。 自然にまみれて、何不自由なく(不自由という概念自体が無い)生きていたが、やがて、自然 や他の動物や他の人間たちに対して<違和>や<対立>の意識が生まれてきた。 自分たちと自然は違う。 自分たちは、いったい何者なのだろうか。 自分たちは、いったいどこから来たのだろうか。 いわば、「自然の人間化」と「人間の自然化」の間が生まれてしまったのだ。 その間を埋めるために、観念が使われ、起源の物語が生み出された。 ようやく不安を埋めることができた。 その不安は、現代にも「人形を失った少女の不安」の中に生きている。 金子みすゞの生きた時代も、人生も、相当に過酷なものだった。 金子みすゞは、どんな物語を生きたのだろうか。

豊浦総合支援学校の卒業生四人が合同で、作品展を開くから、行ってみてもらえませんか?っ て、同僚の先生に言われました。こういうのをやることはいいことですし、僕も嫌いではないの で、見に行きました。四人とも、面識はありません。 何の気なしに行ってみたのですが、ビックリしました! ちょっと、感銘を受けましたね。 昔書いた文章にこんなのがあるんです。 〇 知的障害を持った子供(大人)たちの詩や絵に、時として、どうしようもなく心を動か されることがある。もちろん、同情や憐れみとしてではなく、一個の素晴らしい作品とし て心を動かされるのだ。これは、どういうことなのだろうか? 十分に考えてみる価値のあ ることだと、僕には思われる。 〇 この文章を思い出しました。 とりあえず、作品を見てください。

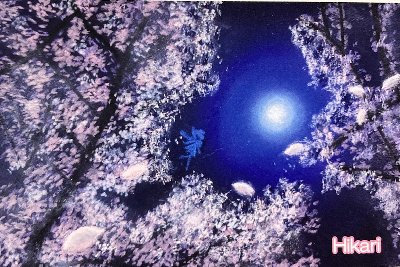

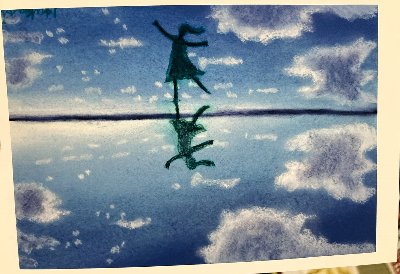

いいですよね? 僕がどこにハッとしたかと言うと、金子みすゞの世界を画像化するとこんな感じになるか も、と思ってビックリしました。 金子みすゞの詩を画像化するとき、単なる子ども(童謡)の世界の絵では描き切れない<深さ >が必要だと思います。 この子の絵は、ファンタジーと言えばファンタジーですが、どこかそれだけでは言い尽くせな い<深さ>を感じます。

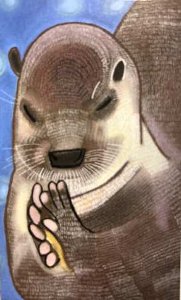

これもいい作品ですよね。 この子は、たぶん、動物の言葉がわかるのだと思います。自閉っ子の中には、そういう子がい ます。 かわうそがお祈りしています。写真ではわかりづらいかもしれませんが、毛並みを線で描いて いるのですが、なかなか見事です。 それから、この人も驚異的でした。

この人の作品は、立体です。 「映像で考える」タイプの人だと思います。 何で作っているかと言うと、「ビニール・タイ」なんです。 あの、お菓子みたいなものを、クルッと丸めて止める細い針金が入っているビニールのヒモで すよね。それを一本一本撚って、立体にしているんです。 言ったらそうなりますが、どうやったらこんなのが作れるんでしょうね?(驚) 気が遠くなるような作業です。 何でも、彼は、高校生の時から、ビニール・タイを使って立体を作っていたんだそうです。 授業中でもずっと作ってしまうので、授業は受けるように言われていたそうです(笑)。 でも「ビニール・タイ」を使った作品は、彼のオリジナルだと思います。(実際には、よくわ かりません。こういう「作り方」があるのかもしれませんが、僕は初めて知りました。) 僕は杉本聖奈さんの作品を思い出しました。 杉本さんの作品も、立体の切り絵作品ですが、聖奈さんがオリジナルで考案したものです。 これも杉本さんと共通しているのですが、全部、一発勝負です。 作品の設計図は、頭の中にあって、「失敗」したり「やり直す」とかはないそうです。 全部、「パース」が合っているんです。 聖奈さんも、同じです。 頭の中でイメージしていて、直感で作ると、いきなり作れるんですね。

これは骸骨なのですが、動かすところの関節は、すべて動くように作られているんだそうで す。これもまた驚異的でしたね。 上のアザラシの絵を、立体化した作品もありました。

きっと絵で見て、即座に立体に変換できるんでしょうね。 それにしても見事ですよねえ。 こんなに見事な作品に出会えるとは思いませんでした。 同僚の先生に聞いたところでは、四人が作品を集めて展示会をするのは、初めてなんだそうで す。 とても見事な作品なので、もっと大きなたくさんの人が見てくれる場所で公開したり、メディ アなどで紹介されたら、もっと注目を浴びることができるのではないかと思いました。 北九州の学校にいっていたので、下関で展示会を開くのも、初めてみたいでした。 保護者の方は、やはり、下関よりも、北九州の方が障害者の支援は「手厚い」んだとか。 これほどの才能があるのに、もっと活かすことができないものかな、と口惜しいです。 もっと「お金」をかけて、もっと活かすための「構想力」を持った人がいたらいいのに、と思 います。 残念です。 |