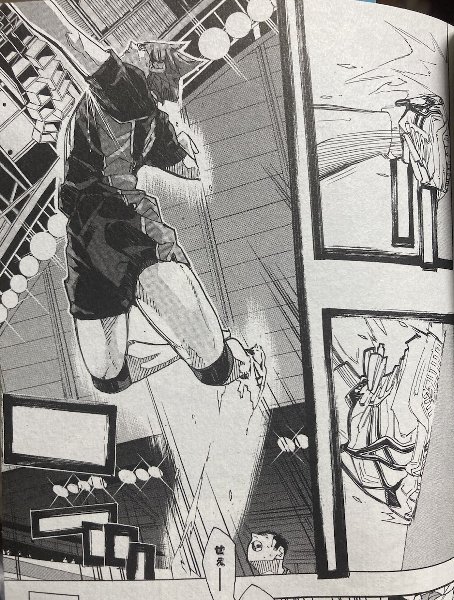

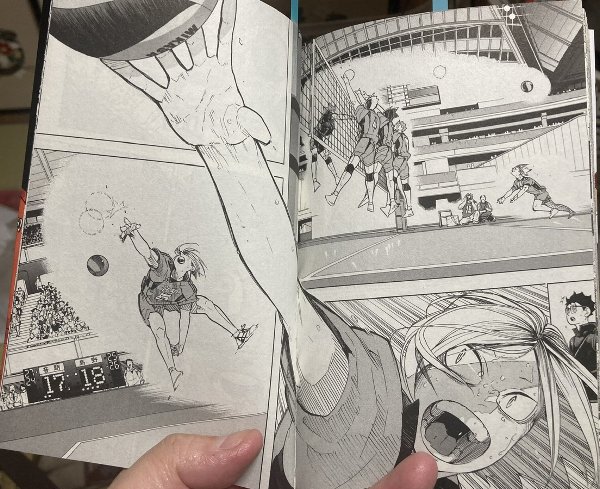

「今月読んだ本」で書くべきなのでしょうが、変わったタイトルだなあ、と思って読んでみた ら、あまりにも衝撃的な本だったので、こちらから。 最初は、九州で育って、やがてデビューが決まり、親の反対を押し切って、東京に出て行き、 同じマンガ家だった竹宮恵子さんと意気投合して、「大泉」に住むようになる経緯が書かれてい ました。楽しい「大泉」時代の話です。 ああ、なるほど、「自伝」みたいなものを書こうとしているんだな、と思ったのですが、それ にしてはなんでこのタイトルに? と思っていました。 ところが、読み進んでいるうちに、どんどん内容が深刻になっていきました。 当時、竹宮恵子さんと萩尾さんは、同じ(?)テーマの作品を考えていました。 僕も当時の記憶では、高校の頃、萩尾望都の『トーマの心臓』を読んで感動しました。その 後、竹宮恵子さんの『風と木の詩』が出て、大ヒットしたと記憶しています。 『トーマの心臓』と『風と木の詩』は、一見すると、内容が似てるのかな? と、僕も考えま したが、『トーマの心臓』は感心して読みましたが、『風と木の詩』は、全然入れませんでした から、似ているが、全く違うものだなと思っていました。 萩尾さんも全く違うものだと思っていたようですが、竹宮さんは、自分が描こうと思っていた 作品の設定を盗作して、萩尾望都が、『トーマの心臓』を描いたと思ったようです。 それで詰問されて、萩尾さんは意味がわからず、苦しみます。 文章を読んでいると、萩尾さんは、相当に苦しんでいます。 一時は、マンガ家を廃業しようとまで考えていたとか。 そんな中でも、数々の名作を残しているのは驚異的です。 萩尾さんは、たぶん「PTSD」になっていますね。 よく耐えて頑張って来られたと思います。 どうやって耐えたかと言うと、「心にフタ」をしたからです。 そういう事情がわからない人たちが、「大泉」を、少女マンガの「トキワ荘」にしようとした んです。そう言えば、一時期、そんなことが言われていました。 でも、「大泉」と「トキワ荘」はまったく違いますね。 「トキワ荘」は、お互いが売れてゆくのは、みんな応援していたそうです。 戦後すぐの、才能はあるけど、みんな貧乏だった頃の、非常に稀有な時代の存在(奇跡)だっ たのだと思います。それにトキワ荘には、「寺田」さんが中心にいましたから。そういう存在 は、「大泉」にはいなかったんでしょう。 〇 「両雄並び立たず」ということかなと思いました。 おふたりとも、天才的な人ですから。 それに、ブレインのような人もいて、「三角関係」の面もあったみたいで、それで、一緒に住 んでいたら、そりゃあうまくいくはずないよな、という感じでした。 だから、本書は、もう二度と「大泉」のことには触れて欲しくないので、話しかけないでくだ さいという本(知りたかったらこれを読んでください)を書いた、ということでした。 こんな本がありえるんだと、思いました。 萩尾さんに平穏が訪れますように。 今月、たまたま何かのことで、難読地名を見ていたのですが、島根県の市で「十六島(ウップ ルイ)市」という名前の島がありました。 へえー、こんなところにこんな地名があるんだなあ、と驚きました。 なんでも「風土記」にも出てくる地名なんだとか。 発音からすると、明らかに、アイヌ語だなと思ったんですよね。 もう語源はわからないみたいです。 ネットを見ていたら、語源は諸説あるみたいでした。 1・古朝鮮語説。朝鮮語の古語で「多数の湾曲の多い入江」という意味。 2・身ぶり説。海藻を採って打ち振るって日に乾す「打ち振り」がなまった説。 3・アイヌ語説。ウップは鵜の集まる所でルイは高いの意味。 4.その他。 どれが正しいか、なんて、確認の取りようがないので、わからないと思います。 古日本語がどんなだったかわかっていないし、調べたことはないですが、古朝鮮語も、わかっ ていないと思います。 身ぶり説は、その「打ち振り」の姿が、どうして地名にまでなるのか、よくわかりません。 僕自身は、アイヌ語は、実際には、かつて日本全国にあったけれども、隠れてしまったのだと 考えています。 どうしてそう考えるのかと言えば、山口県の地名を調べたことがあるからです。 「NETFLIX」で、待ちに待った(?)劇場版『ハイキュー』(ゴミ捨て場の決戦)の放 送が始まりました。 いやあ、面白かった。 ずっと観たいなと思っていて、NETFLIXでやらないかな、と思っていました。良かった です。\(◎o◎)/! 「ハイキュー」自体が面白いので、マンガもアニメも見ていたのですが、マンガで読んでいた のは、烏野高校バレー部が、「白鳥沢高校」を破って全国大会に行くところまででした。ブック オフで100円で買えるコンビニ本が、ここまでしか手に入らなかったからです(苦笑)。全国 大会編を全巻揃えるほど、お金に余裕は無いので(笑)、ガマンしてました。 でも、面白かった。今回は、マンガ版は読んでいなくて、アニメを観たのですが、とてもよく 考えられて映像が作られていました。 アニメでないとできない表現があって、ちょっと驚きました。現代は、相当、優秀な才能がア ニメには集まっているのだろうと思います。 テレビシリーズでは、「全員同時攻撃」で、全員がスパイクに入るのですが、全員が空中でス ローモーションになって、ストップし、全員を360度カメラが移動します。これを手描きのア ニメーションで表現するのは無理だと思います。CGを使わないと無理でしょう。 この劇場版でも、目を見張った映像がふたつありました。 ひとつは、「奥行き」でアニメが描かれていました。こちら側でサーブをうって、向こう側に 相手チームがいます。そのままカメラ位置は動かず、相手コートにサーブが決まり、そのさらに 向こうの観客が喜んでいる、みたいな映像がありました。 それから、この作品は、「研磨」と「日向翔陽」の正反対のキャラが、ひとつの軸になってい るのですが、最後のポイントは、研磨の主観の視点から、映像が作られています。 「研磨」の画像はでてきません。 こんな映像のアニメは今までに作られていないのではないかと思います。 やるなあと感心しました。 あまりにも感心したので、マンガも「ゴミ捨て場の決戦」のところを買ってみました。 マンガ版のなかで、印象深かったことをひとつ。 日向がオープンのジャンプで、音駒の封じ込めを破るシーン。

ジャンプの音(ドン!)が、画面を仕切って、ワク線の効果を出して、日向の大ジャンプをう まく表現しています。

日向のフェイントを読んで、研磨が拾おうとするのですが、日向はプッシュしたフェイントを して、逆を突かれた研磨が、必死になって振りむいてボールを拾おうとするシーン。研磨の衝撃 と咄嗟に振りむいて反応しようとする画像が素晴らしいです。 激闘の末、最後に研磨のボールが汗ですべって終わるのですが、普通はそんな結末は作らない と思うのですが、「研磨」にとっては「アリ」なんですね。「研磨」にとっては、勝ち負けより も、ゲームのように「楽しかった」かどうか、が大事だから。 翔陽と研磨が正反対の正確であることが、よく効いています。 試合の負けた直後、研磨はこう思います。 (この画像もよくできています) おれ達が 負けたところで 勝ったところで 誰も死なないし 生き返らないし 悪は栄えないし 世界は滅びない 壮大な世界を駆け巡るでもなく ただ9×18Mの四角の中で ボールを落とさない事に必死になるだけ はあ〜〜〜〜面白かった! 普通なら、スポーツマンガで、こんなセリフは出てきません。 『巨人の星』は、不可能だし、『スラムダンク』でも出てきません。 ただ、「研磨」なら、こんなセリフを言っても「アリ」なんです。 最初からそういうキャラとして描かれているんです。 バレーはあまり好きではなくて、ゲームをやってる方がいいんです。 それがよく効いています。

起業できる、という番組が昔ありましたが、同じコンセプトの番組がユーチューブでもあって、 最近たまたま見ていたのですが、岡山の大学一年生で、すごい人がいました。 とても感心したので、そのことを。 〇 鶏を飼うのですが、契約したお客さんがスマホのアプリで鶏を管理します。餌のスイッチを押 すと餌が与えられます。鶏は個室に入っていて、映像をリアルタイムで見ることができます。 東京にいて、鶏を飼うのは難しいですよね。 卵を産んだら、送料はお客さん持ちで送る、と。お客さんは、その卵を食べることができる。 「たまごっち」感覚です。 鶏を飼うのって、結構楽しいみたいです。 子どもにやらせれば、情操教育にもなります。 いい考えだと思います。 お客さんはつくと思います。 それで、この人がどうしてこんなことを考えたか、なのですが、 この人の思いは、 ・世界を変えたい ・動物と共生する世界を作りたい ということでした。 彼は、本気で考えていました。 どうしてそう考えるか、と言いますと、 彼の環境が影響していて、母子家庭で姉もいるのですが、母親が中3の時に、過労で体調を崩 して、働けなくなり、高校進学をあきらめます。 バイトかけもちで、なんとかお金を都合して、1年間で生活が安定してきたので、通信制の高 校に入学しました。 そして3年間で卒業して、岡山の大学に入ります。岡山理科大学、だったと思います。 だから誰でも無料で教育を受けられる社会を作りたい、ということと、動物にも助けられたと 思っているので、人間と動物が共生できる社会が作りたい、ということでした。 その理念は素晴らしいと思いました。 その心意気や、よし。 是非、成功して欲しい人だなと思いました。 〇 人間がドリトル先生のように動物と話ができるようになるのか、あるいは動物が 返事をできるようになるのか、私にはわからない。いずれ、科学で解明されるだろう。 けれども、人間は、今よりもじょうずに、動物に「話しかけ」て、動物の言い分 を聞けるようになるはずだ。動物と話ができる人はできない人よりも、たいていは 幸せだ。人間もかつては動物だった。そして人間になったときに、なにかを捨てた。 動物と友達になればそのいくらかでも取りもどせる。

|