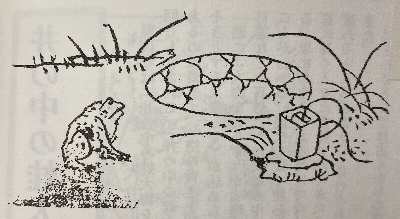

ひさびさに『生者と死者と』を読みました。 中学生の頃に読んでいるのですが、改めて読んでみて、いやあ、面白かった。 国名シリーズのような、アッと驚くトリックはないのですが、それでも十分面白いです。 仲の悪い家族が、一対一で銃を持って決闘することになります。エラリーは一計を案じて、弾 を空砲に変えます。実際の決闘になった時に、エラリーたちの目の前で、ひとりが撃たれて死ん でしまいます。 誰かが、空砲を実弾にスリ換えたんですね。 <誰が殺したか、全員が見て知っているのに、誰が犯人なのかわからない>という状況で す。 出てくるトリックは、ありふれたものなのですが、ストーリーは二転三転して、最後まで飽き させません。 作品の途中でエラリーが、タイプが打てなくて、タイピストを捜さないと、と考えるシーンが あります。それが、作品のラストの、ニッキ−・ポーターの登場になります。 最後のドンデン返しまで、ため息が出る作品でした。 五年前に亡くなっておられるのですが、吉本隆明さん同様、その言葉は、あいかわらず、今で も生きていると思います。『子育て百科1』も面白かったですが、2も面白いです。 私は大学(川崎医療福祉大学)の専任教授(当時)として、このことはお伝えして おいていいと思います。大学生で、入学偏差値の高い大学の大学生ほど、自殺ないし 自殺未遂率は圧倒的に多いんですよ。知っていらっしゃいましたか。 小さいときからある意味で歯をくいしばって頑張って、いい学校に入るんです。さ あ、いい学校に入った、これから夢や希望が持てる、と親は思っているんです。だけ どそれは親だけで、そういう発想で育てられた人は、入ったら目標も何もないんです。 なぜかというと、夢や希望を持つ力がないんですから。 フリーターという人はそうですよ。いい就職口がどうしてもないからフリーターを しているという人は、たぶん3分の1くらいだろうと言われます。圧倒的に多数のほ うは、フリーターでなくちゃ働けないんです。わからないんですよ、進路が自分で。 もっと分析すると、人間関係が深まっていくところに存在できないんです。だから 正職員になることができないんです。人との関係が深まるというところに対しては、 特有の怖れを持ってしまう。人を信じる力が弱いんです。 人を信じる力が弱ければ、子どもというのは自分を信じる力にもならない、これは 第1章でご紹介したエリクソンの発見ですね。basic trust =基本的信頼と 言います。 端的に言いますと、子どもというのは、お母さんをどのくらい信じることができる かというのが、自分をどのくらい信じることができるかにつながるんです。お母さん と言ったときには、必ず陰にお父さんがいるということを先ほどから申し上げていま す。お母さんをどのくらい信じることができるかということと、自分をどのくらい信 じることができるかというのは、表裏一体の感情なんですね。そして友だちやその他 の人を信じることができるようになっていくんです。これが社会性を獲得していくプ ロセスの第一歩だと言われます。 〇 人に迷惑をかけないようにとか、犯罪行為をしないようにといったこともあります が、そんなことは、あえてくどくど言う必要もないと思っています。 人に迷惑をかけてはいけないのではありません。人を頼りにする。けれどもそのぶ んだけ人から頼りにされながら生きているという相互依存が大切なのです。人から迷 惑をかけられることを迷惑に思わない。人は相互依存で生きているのだということを 大切にしたいのです。 人を頼りにして、人から頼られながら生きる。そういう範躊の中で、犯罪のような ことを起こさなければ、それだけでいいと思っています。私ならそんな生き方を子ど もに教えます。 〇 作家の曽野綾子さんがこんなことをおっしやっておられます。人間の最高の知恵の 1つに運命を受け入れるということがあると。 スティーヴン・ホーキング博士をご存じでしょうか。アインシュタインに続いて宇 宙物理学を開いていかれた天才的な学者です。彼は筋萎縮性側索硬化症(ALS)と いう難病中の難病にかかりました。知能は衰えませんが、身体がどんどん衰えていく 病気です。治療法が全くありません。 ホーキング博士が書かれた本のあとがきにこんなことが書かれていました。 人間の最高の知恵は運命を受け入れることである。大人になったらそのくらいの分 別は備わらなければならない。ホーキング博士も同じことを言っているのです。 それぞれの社会の中で、自分が与えられた宿命・運命というものがあると思うので す。同じ運命、境遇・才能・個性を持った人はふたりといません。そして、それはそ れでそれぞれがいい。こういうことがなかったらよかったのに、ああいうことがなか ったらよかったのにということではなく生きる。それは強く生きるということですが、 心からそう思ってあげられればよろしいのではないでしょうか。 〇 さすが、素晴らしいですね。 なかなか、こういうことってちゃんと言えない気がするんですよねえ。 僕だったら、こんなに上手くは言えないと思います。 今は結局、「いろいろなことを教えよう」としている時代・社会に見えます。 学校もそうです。 最近言われているのは、これからは、「プログラミング教育」「道徳教育」なんだそうです。 僕は、「人に迷惑をかけてはいけないのではありません。人を頼りにする。けれどもその ぶんだけ人から頼りにされながら生きているという相互依存が大切なのです。人から迷惑を かけられることを迷惑に思わない。人は相互依存で生きているのだということを大切にした いのです。」の方が、今という時代には大切だと思っています。 今と言う時代にこそ、佐々木さん、生きていて、言葉を発して欲しかった。 〇 それから、マルクスは、運命について二重性で考えていたと思います。 人間は、「受苦的存在」であり、そうであるがゆえに対象に対して情熱的に働きかける「情熱 的存在」である、と。そう考えると、人間は、運命に対して、「受苦的存在」であり、同時に 「情熱的存在」である、ということになります。 現代では、「受苦的存在」の面が、マルクスが想定していたよりも、「受苦」の部分が大きく なってきた、ということかもしれません。 諺を絵で表したものを集めたものです。 江戸時代は、こんなに諺を絵にしていたのか(!)と驚かされます。 たとえば、「井の中の蛙大海を知らず」は、こんな絵でした。

面白いですよね? 当時は、「井の中の蛙」と考えると、ここまでしか絵にできなかったんですね。 井戸とカエルの絵を、距離を置いて見た距離から、並べて描くしかなかったんですね。 井戸の内側のカエルから見た絵を描くことができなかったんでしょうね。 面白かったです。 「ほぼ自伝」ということで、お父さん(吉本隆明さん)も出てきます。 〇 明大前の、甲州街道沿いの築地本願寺和田堀廟所で父のお葬式をしたのは二〇一二 年の三月のことだった。そういえばお父さん、よく言ってたな、「願わくば花の下に て春死なむ、その如月の望月の頃」という西行の和歌が好きだって。その通りになっ たな、そんなことをぼんやりと思っていた。 遺体はなんだかつるづときれいな顔をしていて、父の苦しみの深み(決して「深い 苦しみ」ではない)が父から去ったことがよくわかった。 そのお寺の、祖父母やご先祖さまの眠るお墓に、父はよく幼い私だけをともなって お参りに行った。 当時住んでいた千駄木から明大前は遠かったから、母は留守番、姉は学校、そんな 感じで私だけが午後ひまだったのだろう。電車を乗り継いだり、タクシーで向かった り、いずれにしてもなんて遠いところだろうと思っていた。 お寺の入り口には小さなお花屋さんが二軒あり、左側のお店の人たちのご一家の謙 虚なまじめさと笑顔を父は愛していた。 後にそのお花屋さんが撤退したとき、いとこを通じてやりとりをした。長い間お世 話になりました、父はみなさんが大好きでした。そうお伝えすると、信じられないく らいすてきで謙虚なお返事が来た。そのお返事によって、私たちは一族のある時代を ちゃんと終えることができた。お寺にあるお花屋さんってそのくらい大事なお仕事な んだと思う。 いつもその店でお花とお線香を買い、お掃除セットを借りて、天草から佃島に出て きた人たちが眠る一帯にある吉本家のお墓に歩いていった。 墓地はものすごく広く、しかも道がちょっと曲がっていたりする。 「大きな墓石より、小さいほうがいいんだ」と言っていたという祖父のおかげで、吉 本家の墓は信じられないくらい小さい。その考え方はすばらしいと思うし尊敬できる けれど、見つけるとなると一苦労だ。 方向音痴でない母と姉がいっしょにいるときは全く問題なくお墓にたどりつけたの だが、父と私の組み合わせだとほぼ遭難と呼んでいい状態になった。 〇 「大きな墓石より、小さいほうがいいんだ」 は、なかなか名言ですよね。 ばななさん自身の、結婚の経緯までも書かれているのですが、正直な人なんだろうなあと思い ます。お父さんも、めっちゃ、正直な人でしたから。 『日本近代漫画の誕生』 清水勲 二冊とも面白い本でした。 明治時代になって、西洋の漫画の概念が入ってきて、ビゴーやワーグマンが新聞に漫画を描き 始めます。コマ漫画も描かれていって、近代のマンガの要素が出そろってきます。その過程が詳 しく語られていて、勉強になります。 清水さんのものは、いわば「指示表出から見たマンガ史」なんですよね。 僕自身は、<線の表出史>を書きたいと思っているので、内容は自ずから違って来るのです が、面白く、参考になることは間違いありません。いい本だと思います。 細木原さんの『日本漫画史』は、名前は知っていたのですが、僕にとっては幻の本でした。 石子順造さんの『戦後マンガ史ノート』にちょっとだけ引用されているんです。 いわゆる『日本漫画史』の草分けのような本だと思います。 大正時代に書かれた本ですが、思っていたよりも、相当面白かったですね。 〇 一体日本には古来から総合の智力に依って挺ね上げた芸術が多い。即ち物を分析解 剖して見るというようなことはなかったようだ。それは要するに科学的思想が乏しか った為で、万象の一部一部を綜合して一つの概念とし、これに依って想像上の芸術を 案出するという方法だったからだ。 この点日本人の得手とする処で、例令えば一つの風景画を描くとする。彼方の山と 此方の水、右の樹木と左の岩という様に種々に寄せ集め、色彩の如きも都合の好いよ うに配色して一つの独立したものを挺ね上げる。其処に自然の真はないが、筆者の概 念から出た真実は求め得られる事になる。 〇 その通りだと思います。 日本は、西洋の絵画の技法から見たら、あいまいで言い加減な表現をしていることになりま す。葛飾北斎は、西洋技法で描いたら、十分に上手に絵が描けたと思います。北斎の娘が、見事 な西洋絵画の技法で描いた絵を描いています。葛飾北斎からしたら、そんな写実的なことをやっ て何が面白いんだ、という感じだったと思います。 今のマンガは、どんどん西洋技法をとり入れたんだと思います。 それから、細木原さんは、漫画の始めは、「鳥獣戯画」だとハッキリ言っておられます。 〇 先ず日本の漫画家の嗜矢は彼の鳥羽僧正である。僧正を漫画家とし、その遺作を漫 画と称することにおいて不都合であるかも知れない。しかしその実体が今日いう処の 漫画と共通して居るのだから仕方がない。地下の僧正も漫画家と言われたとて決して 腹を立てるような人では恐らくあるまい。 ただ僧正の画は純正美術家が第一義とする美の表現が非常に豊富で甚だ深遠なるこ とだ。それと共に漫画家が第一義とする実相穿機も豊富で且つ深甚であることが美と 平等に表現されて居ることだ。 これに依って僧正は一大美術家であると共に一大漫画家だ。だからその一方を取っ て漫画家の名を冠しても差支えは無論ないことになるから不都合でもあるまい。 〇 その時代と当然の出現 専制栄華の藤原時代の絵画は天平時代から引きついでその多くは仏画だった。現在 人物を取扱って画いたものにただ一つ隆能筆の源氏絵巻がある。繊細優美な筆意配色 は流石に殿上人の嗜好品にふさわしいその時代を象徴したような頗る儒弱なる女性的 な絵画だ。 このなよなよとした時代の末期において鳥羽僧正は飛び出した。「何糞ッ」と言わ ぬばかりに自由奔放の筆を揮った。 時代は転じて宛も剛健なる鎌倉の武家政治に入らんとする時で、美術界の方におい ても繊細優美を足蹴にかけてその背裡の自由豪放家が出ねばならぬ時代だったのだ。 その当然な秋当然な人物が飛び出したのだ。 〇 なるほど。面白いです。 鳥羽僧正の「鳥獣戯画」は、それ以前の絵が、物語の説明の絵のようなものでしたが、それを 超えて、「二重化」ができています。<動物を通して、人間を描く>、ということができてい ます。鳥羽僧正は、線もすごいし、二重化もできています。いまだに残っているのは、やはりす ごい人なのだと思います。 「…繊細優美な筆意配色は流石に殿上人の嗜好品にふさわしいその時代を象徴したような 頗る儒弱なる女性的な絵画だ。 このなよなよとした時代の末期において鳥羽僧正は飛び出した。「何糞ッ」と言わぬばか りに自由奔放の筆を揮った。」 という箇所は、自己表出の概念を想定することができます。 それまでの、平安時代「繊細優美」という線の指示表出性を、「何糞ッ」(自己表出)と打ち 破った、ということだと思います。 ひさびさなので、宮部さんを読んでみました。 「推理小説仕立て」なのですが、主人公の十六歳「北一」の成長の物語です。 岡っ引きの親分に使われていたのですが、親分が、突然亡くなってしまいます。 「北一」は、特に鋭敏な頭脳を持っているわけではありません。 鋭敏なのは、未亡人になった「おかみさん」の方で、おかみさんは、目が見えませんが、その 分、感覚が鋭敏です。北一の話を聞いては、いろいろアドバイスをくれたり、謎をといたりしま す。 「北一」は、「亡くなった親分なら、こんな時どうするだろう」と思いながら、考えを詰め ていきます。 『グーグーだってネコである』の続編というところでしょうか。面白いです。 大島さんも、内臓感覚優位の人だと思います。 たいてい、こういうマンガって、「ペットとしてのネコ」との楽しい交流を描いているわけで すが、大島さんは、自分の家族の一員みたいに振る舞っておられます。 そんな世界は、なかなか表現できないと思えます。 タイトル通りの本です。 ちょっと一言で言うのは難しいです。 〇 脳がすることはわかりきっているように思えるかもしれない。脳は感覚器官から入 力を受け取り、それを処理し、そして活動する。結局、感じるものに対してどう反応 するかで、その動物の死活が決まる。感覚入力から活動への直接マッピングは、たし かに一部の脳の部位には当てはまる。たとえば、偶然熱いものに触ってしまうと、腕 が反射反応を起こす。それを起こす入出力回路は脊髄にある。しかし新皮質はどうだ ろう? 新皮質の仕事は感覚器官から入力を受け取り、すぐさま活動することだと言 えるか? ノーだ。 あなたはこの本を読んでいるが、そのためにページをめくるとか、画面にタッチす ること以外に、直接的な行動はしていない。たくさんの単語があなたの新皮質に流れ 込んでいるのに、あなたはその単語に対してほとんど行動していない。この本を読ん だせいで、あとでいつもとちがう行動をするかもしれない。あなたは将来、この本を 読んでいなかったらすることがなかったような、脳の理論と人類の未来について会話 をするかもしれない。あなたが将来考えることや選ぶ言葉は、私の言葉に微妙に影響 されるかもしれない。あなたは脳の原理にもとづいた知的機械の開発に取り組むこと になり、私の言葉がその方向にあなたを剌激するかもしれない。しかしいま、あなた はただ読んでいる。新皮質を入出力システムとして説明することを強く主張するなら、 言えるのはせいぜい、新皮質はたくさんの入力を受け、そうした入力から学習し、そ してのちに−−ひょっとすると何時間後か、何年後かに−−こうした前の入力にもと づいて、ちがう活動をするということだ。 私は脳の仕組みに興味をもつようになった瞬間から、新皮質を入力が出力につなが るシステムとして考えても実りはないと気づいた。さいわい、バークレーの大学院生 だったとき、成功に通じる別のひらめきがあった。私は自宅にいて、机に向かって仕 事をしていた。机の上にも部屋の中にもたくさんの物があった。そのうちのどれかひ とつが、ほんの少しでも変化したら、それに気づくだろうと私は思った。ペン立ては いつもテーブルの右側にある。もしある日それが左側にあるのを見たら、その変化に 気づいて、どうして動かされたのかと考えるだろう。ホチキスの長さが変わったら気 づくだろう。ホチキスに触れたり、目を留めたりしたら、変化に気づくだろう。使っ たときにホチキスが変な音を立てても気づくだろう。壁に掛かっている時計の位置や 種類が変わったら気づくだろう。マウスを右に動かしたとき、コンピューター画面の カーソルが左に動いたら、すぐに何かがおかしいとわかるだろう。さらに、たとえ私 がそういう物に注意を払っていなくても、そうした変化に気づくだろうとも思った。 部屋を見渡すとき、「ホチキスの長さは正しいか?」と疑ったりしない。「時計の短 針は長針より短いかどうか確認しよう」とは考えない。いつもの状態に対する変化は、 ふと頭に浮かぶだけで、そのあと注意が引きつけられる。私の脳がほぼ即座に気づく ような変化は、私の環境には文字どおり何千とありえる。 〇 なるほど、と思わされます。 どうして僕がそう思えるかというと、自閉っ子の症状とよく一致するからです。 自閉っ子は、<小さい所に焦点が合う視覚>を持っており、些細なことでも違いに気づくと パニックになったりします。 それから、「新皮質は、行動を起こさない脳だ」、というのはよくわかります。その分、了 解性の面が飛躍的に伸びたんだと思います。 それ以前は、刺激があったら、直感的に反応し、行動していました。「直観で行動する脳」で した。新皮質が介在することによって、行動に直結しない思考ができるようになった、と。 たとえば、大昔に、狩りに出ていったお父さんを忘れずに思い出しているような場合、自分で はどうすることもできず、動くことができなかったでしょう。行動することができず、脳が行動 するようになった、と言えるでしょうか。 |