〇 …感性的であるということ、すなわち現実的であるということ、すなわち現実的であ るということは、感覚の対象であること、感性的な対象であることであり、したがっ て自分の外部に感性的な諸対象をもつこと、自分の感性の諸対象をもつことである。 感性的であるということは、受苦的であるということである。 それゆえ、対象的な感性的な存在としての人間は、一つの受苦的な存在であり、自 分の苦悩を感受する存在であるから、一つの情熱的な存在である。情熱、激情は、自 分の対象にむかってエネルギッシュに努力をかたむける人間の本質力である。 (『経・哲草稿』 カール・マルクス) 〇 ふたつとも、ヘーゲルとマルクスの僕の大好きな言葉です。 マルクスは感性的であることは、現実的であると見なしています。感性的な存在としての人間 を、抽象的な存在としての人間よりも、優位に置いています。(ヘーゲルは、逆に抽象的な存在 としての人間の方を優位に置いています。) だが、同時に人間は、感性的であると言っても、他の動物たちとも違っています。 人間は感性的存在であることで、二重化しているのだ、と。 人間にとって、感性的であるということは、受苦的である、ということだ、と。 だが、人間は、感性的に、受苦的な存在であるがゆえに、対象に対して情熱に働きかけるな存 在でもあると。それが、人間の本質力なのだ、と。 よくこんなこと考えられるなあ、と感心させられます。。 ヘーゲルとマルクスに、僕が何を言えるはずもないのですが、もしも、つけくわえることが可 能だとしたら、僕だったらヘーゲルとマルクスの人間観が、「定型発達の健常者」になって いるところが不満だ、ということになります。 もちろん、当時の時代として、ヘーゲルやマルクスに、自閉症や発達障害の発想があるはずは ないので、当然と言えば当然です。 マルクスや、ヘーゲルにとって、知的な障害者や自閉症者・発達障害者、等々は、思考の想定 外に置かれていたと思います。 でも、現在にいる僕から見れば、そうすることで、ヘーゲルやマルクスは、人間存在の規定を 狭くしてしまったのだと思います。 人間の存在の幅は、「健常の定型発達者」よりも、もっと幅が広いのだと思っています。 その幅が広い部分が、自閉症や知的な障害者の部分にあたっているのだと思います。 マルクスは、こう言っています。 〇 おとなはふたたび子供になることはできず、もしできるとすれば子供じみるくらい がおちである。しかし子供の無邪気さはかれを喜ばさないであろうか、そして自分の 真実さをもう一度つくっていくために、もっと高い段階でみずからもう一度努力して はならないであろうか。子供のような性質のひとにはどんな年代においても、かれの 本来の性格がその自然のままの真実さでよみがえらないだろうか? 人類がもっとも 美しく花をひらいた歴史的な幼年期が、二度とかえらないひとつの段階として、なぜ 永遠の魅力を発揮してはならないのだろうか? しつけの悪い子供もいれば、ませた 子供もいる。古代民族の多くはこのカテゴリーにはいるのである。ギリシャ人は正常 な子供であった。かれらの芸術がわれわれにたいしてもつ魅力は、その芸術が生い育 った未発展な社会段階と矛盾するものではない。魅力は、むしろ、こういう社会段階 の結果なのである、それは、むしろ、芸術がそのもとで成立し、そのもとでだけ成立 することのできた未熟な社会的諸条件が、ふたたびかえることは絶対にありえないと いうことと、かたくむすびついていて、きりはなせないのである。 〇 マルクスの言葉に感銘を受けますが、ここでも、ギリシャ人は、「正常な子供」だと考えられ ています。 僕が思うのは、 「しつけの悪い子供もいれば、ませた子供もいる。古代民族の多くはこのカテゴリーには いるのである。」 というところで、「しつけの悪い子供」や「ませた子供」というのは、発達障害や、アスペル ガー、自閉症の子たちが入ると思います。 ですが、自閉症、発達障害の子たちは、十分に人間の本質力が備わっていると僕には思われま す。彼らのふとした行動や、思いがけない才能に、ハッとさせられたり、心を癒されたことが何 度もあります。 「健常者の定型発達者」という人間の基準を解体し、障害者、自閉症者、発達障害者を内包す る<総体としての人間>という概念が必要なのではないかと思えます。 ちなみに、僕が好きな吉本さんの言葉は、(たくさんありますが) 「みずからは何ものをも意味しないのに、存在すること自体が価値であるといったものが この世界にたしかにありうる」、でしょうか。

古屋三敏さん、 白土三平さん、 さいとう・たかをさん、 みなもと太郎さん、 小林亜星さん、 二瓶正也さん、 でしょうか。 子供の頃にヒーローだった人が亡くなっていくのは、仕方がないことなのでしょうが、どんど ん寂しくなっていくなあと思います。 古谷三敏さんは、相当な年の方なので、亡くなってもおかしくはないのですが、それでもショ ックであることには変わりありません。子供の頃は、『ダメおやじ』が好きでした。 今でもマンガを描いておられて、『レモンハート』は、ずっと買って読んでいましたから、何 となくまだまだ続くと思っていました。『寄席芸人伝』も、描いておられますから、こんな話な ら、いくらでも描ける人なんだろうなと思っていました。 古谷さんの僕の愛読書は『レモンハート』と『寄席芸人伝』です。 『寄席芸人伝』は、昔の噺家の伝記なのですが、「創作伝記」なんです。 最初読んだとき、本当に昔、こんな噺家の人がいたんだろうなと、ずっと思ってました。 それくらい、「伝記」になっているんです。 登場人物の噺家に、<魂>が入っている感じがするんです。それで、ついつい入り込んでしま います。 白土三平さんは、もう言わずと知れた劇画の大家です。 一番好きなのは『カムイ外伝』でしょうか。 でも、他のも面白いものが多いです。 さいとう・たかをさんも、説明もいらない劇画の大家です。 『ゴルゴ13』の、面白いことと言ったら! 『超人バロムワン』も好きでした。 それから、みなもと太郎さんも大好きでした、 中学生だった頃に読んだ「ホモホモ7」シリーズは、ホント、衝撃を受けましたから。 『風雲児たち』も名作だと思います。 マンガについての造詣も深く、もっと語って欲しかったし、もっと評価されていいマンガ家だ と思います。 〇 小林亜星さんも、ものすごい作曲家でした。大好きな曲がいっぱいあります。 歌謡曲(『北の宿から』)も名曲が多いし、CMソング、アニメソングもたくさん書かれてい ます。 「ひみつのアッコちゃん」 「キングコング」 「日本むかしばなし~にんげんっていいな~」 「ボルテスV」 「ファイヤーマン」 「狼少年ケン」 「河童の三平妖怪大作戦」 等々…。 キリがないくらいです。 〇 それから、二瓶正也さんも亡くなりました。 ウルトラマンのイデ隊員は、僕の大好きなキャラクターでした。 ハヤタ隊員は別格ですから。その次に好きなキャラでした。 同じこにろ、ジェリー藤尾さんも、亡くなりました。 じつは、このふたりは学校(高校?)の同級生なんです。 加山雄三主演の「日本一の若大将」のDVDをたまたま持っていて、オーディオコメンタリー に、二瓶さんが出演しておられるんです。そのコメンタリーが大好きで、何度も聞いています。 ジェリー藤尾と同級生だと、そこで喋ってられます。 〇 それから、後は、中村吉右衛門さんも。 「鬼平犯科帳」が秀逸でした。 僕の中で、ヒーローだった皆様の、 ご冥福をお祈りいたします。<m(__)m> 学校に、たまたま「山口大学の情報誌」が回ってきました。 パラパラと読んでいたら、面白い記事がふたつあったので、引用しておきます。 〇 地球温暖化問題は、石油や石炭を燃やすときの炭參ガスが原因と考えられています。 そのため炭酸ガスを出さない新しいエネルギー源が求められています。そのひとつと して、水素があります。水素は燃える際に炭酸ガスを出しません。 この水素を得る方法として、水を分解する方法があります。地球上で最も豊富な水 は海水です。しかし海水を分解すると、水素と一緒に有毒な塩素ガスが発生すること が問題となっていました。 山口大学工学部教授の中山雅晴さんは、二酸化マンガンをミルフィーユのパイ生地 のように重ねて金属イオンの回収などに利用する「積層二酸化マンガン薄膜」の発明 者です。通常は常温で製造する積層二酸化マンガン薄膜を300度で熱したところ、 一部の酸素が欠損し、乱層状態になってしまいました。失敗作かと思われた乱層二酸 化マンガンですが、これを使って海水の電気分解をしたところ、塩素ガスがほとんど 発生することなく水素を取り出せることがわかりました。 「乱層二酸化マンガンは本来の積層二酸化マンガンから酸素が欠けた、いわば“不完 全”な状態です。不完全が、今回、良い仕事をしました」と中山さんは語ります。 欠点だと思えることも裏側から見ると、良い点も見えてくるということなのでしょう。 〇 山大にこんな人がいるとは知りませんでした。 でも、いい実践をされてる人ですね。 人と馬が豊かな生活をおくることを目的として、馬にエサをあげたり、馬をなでた り、馬のお世話やふれあいを通じて心と体の両方を癒される。それが学生たちのつく ったプログラム「みんなでハッピーホースライフ!」です。 「一頭一頭違う性格。すらっと伸びた美しい脚。ごはんを前にするとキラキラと輝く 瞳。親しい人の足音を聞いただけで溢れ出してしまう鳴き声。賢く、優しく、力強く も美しい。馬、馬、馬。なんて素敵な生き物なのでしょう。その全てが我々を癒して くれる。馬は魅力的なのです」 このプログラムを企画した学生サークル「ホースヒーリングサークル」のみなさんは、 こう語ります。みんなに馬の魅力を伝えたい、そして癒されてほしい。そういった熱 い思いから、この企画は発案されたのです。 〇 山口大学には「おもしろプロジェクト」という企画があります。学生が、あれがやり たい、これがやりたい、といろいろな夢をカタチにするために企画を競い合います。 そのなかでも特におもしろいプロジェクトに対して、大学が最大50万円の資金をサポ ートしてくれる制度です。多くの学生にとって、50万円は、見たこともない大金です。 そんなお金をもらって、もしも失敗したらどうしようと、不安に思うかもしれません。 でも、心配は無用です。失敗しても良い。挑戦することが大事だ!そういうプロジェ クトなのです。それがおもしろいのです。 この「みんなでハッピーホースライフ!」も、おもしろプロジェクトに選ばれまし た。この企画は、馬のお世話をするだけではありません。馬糞から作った堆肥を使っ て農業も楽しみます。畑では、馬のごはんになるニンジンを育てており、馬から得た 恵を馬のごはんにして還すという、馬による循環型農業を実現しています。 「今のところは、馬用の野菜がメインですが、ゆくゆくは人間用の野菜も一緒に収穫 できるようにするのが目標」とサークルメンバーは語ります。 そして、山口大学教育学部附属特別支援学校の生徒さんや学童保育の子どもたちに も参加してもらい、馬のお世話を一緒に行います。最初はみんな馬の大きさにびっく りしますが、やがて馬の優しさにほだされていくのです。 この企画の馬たちは、最初から動物セラピーで活躍していたわけではありません。 もともとは別のことをしていた馬たちでした。なかには競馬を退いた競走馬もいます。 日本では一年に数千頭の競走馬が年齢や病気などを理由に引退していきます。馬は、 25年から30年生きるといわれていますが、まだ若い3歳や4歳で引退になる馬もいま す。そんな引退馬たちは、乗馬クラブや学校の馬術部などに引き取られ、第2の人生 (いや馬生)を歩んでいくことになります。そうした乗馬クラブは、引退馬に比べて 圧倒的に不足しているのが現状です。 「引き取り手のない馬たちの再就職先のーつとして、“ホースセラピー"という新しい 選択肢をつくりたい」とホースヒーリングサークル設立者の藤原優美さんは語ります。 ホースヒーリングサークルの活動は、現在山口大学内で行われていますが、これか ら大学の外にもどんどん広まっていき、人と馬の両方が豊かな生活を送ることができ るようになると良いですね。 〇 「おもしろプロジェクト」って、いい企画ですね。 山大がこんな企画をしているとは。 「みんなでハッピーホースライフ!」も、いい発想だと思います。 しかも、引退した馬を使って、再就職先も兼ねて、「アニマル・セラピー」をして、それに山 大附属特別支援学校の生徒たちも参加している、というのもいいアイデアです。 「山大附属」は、山大のすぐ隣にありますから、大変いいことです。いい研究ができたら、是 非、まとめていただきたいですね。 「今月の読み直し」 今月も、何冊か読み直しました。 読み直して、特に感銘を受けたのは、 『特撮円谷組』 『カール・マルクス』 吉本隆明 『語りの海』 吉本隆明 『動物に愛はあるかⅡ』 モーリス・バートン どれも面白かったのですが、 やはり、吉本さんは、何回読み直しても面白いです。 ですが、今回は「円谷英二」さんの話を引用したいと思います。 石井 円谷さんが近寄ってくるのはすぐ分かるんだよね。なんか肌の感じで。いつだ ったか、大きな声は出さないんだけど、猫なで声で後ろから。「キミ、どうやって会 社通ってんの?」って言われて。当時僕の家は新宿だったんで、新宿から小田急の成 城学園(注)まで行ってたんです。「キミね、渋谷から成城学園までバスが行ってる から」「知ってますよ」「それ乗って会社に通ってくれないか?」。何を言いだすの かなって。「バスに乗ったらえらい時間かかりますよ」って言ったら「いや時間かか ったほうがいいんだ。その間、キミは仕事してるんだと思って、バスに乗って、道の 中の汚い道路でも塀でも、とにかく周りに何かあるかを見てくれ」っていう。「渡嘉 (注)さんや進(八郎・注)さんが描いたような道路はどこにも無いんだよ。自分の 目で見ないと駄目だよ」と。で、「一週間バスで通いました」「そうか、ご苦労さん」 「もういいでしょ?」って言ったらね、「もう少し乗ってくれ」(笑)。あれはオヤ ジの情熱ですよね。 --普通の町を見てくれってことで。 石井 そう。普通の塀は剥がれたり、雨がつたって垂れてたりね、いろんな変化があ る。その変化を描くのがリアルなんです。「これは塀でございます」ってのは塀じゃ ないっていうんだね。今考えれば「教わったんだな」と思うけど。そのときは、なん てことをと言うんだろうと(笑)。頼むなら少し頭低くして、バス代出すからとか、 何か言いようがあるだろうなんて思ったりしましたよ(笑)。 〇 特撮、というのは<細部の表現>が大事なんだと、円谷さんは思っていたことがわかります。 ただの「書き割り」の、いかにもセットです、というのではダメなんだと。 円谷さんは、細部の過程に、特撮のドラマが宿るんだ、とわかっています。 円谷さんは、撮影のときでも、ミニチュアを撮影するときには、まず普通なら目がいかないよ うな細かいところから撮影していくんだそうです。それから、だんだん大写しにしていきます。 そうすると、スタッフが作るときに、細部を作り込まないといけないわけですよね。 なるほど! と感心してしまいます。 あまり細かいところまで作り込まなくても、撮影としては成り立つはずですからね。 つまり観客は、意識としては大きなセットを見ているけれども、無意識には細部を見ている、 ということになりますよね。 ところで、それでは、どうして、観客は、そういう見方をするんでしょうか。 もともと、人間の見え方には、大枠で見る、という見方と、細部を見る、という見方がふたつ ある、ということではないでしょうか。 つまり、大枠を見ながら、同時に細部にも焦点を合わせている、ということではないかと思う のですが、どうでしょうか。 大昔の人間は、そんな風に、<細部>が見える、という見え方をしていたのではいか、と思え ます。 僕には、杉本聖奈さんの作品が思い出されます。

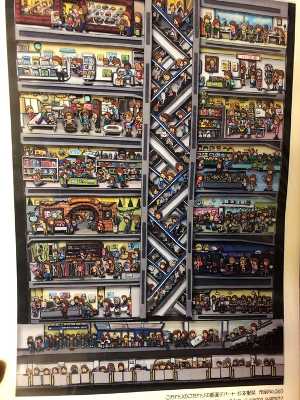

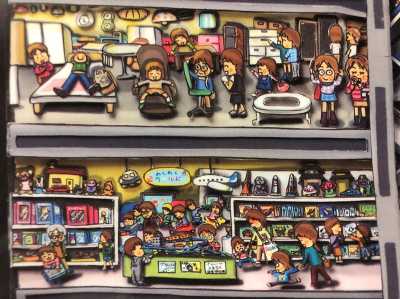

ここには、大枠の絵もちゃんと描かれていますが、同時に、細部にも焦点が合っています。 ビルの描き方もちゃんと描かれていますが、同時に、通行している人間は、表情もやっている ことも、すべてが違うように描かれています。 実際には、現代の僕たちの視覚には、こうは見えていません。細かいところは、脳が勝手に省 略してしまうからです。 自閉症の見え方と特撮の作り込みに<共通性>がある、というのは、興味深いことのように思 えます。

オヤジも飛行機乗りでしたが、私の場合、飛行兵として命を賭けて乗っていたわけ ですから、飛行機自体についてはオヤジと考え方が違う。それはオヤジもわかってる わけです。私は自分経験したこと、飛行機の操作をリアルに表現しようと主張するん ですが、オヤジは飛行機を見せるための表現なんです。このギャップがあったんです ね。 ステージにミニチュアセットを作って飛行機から見た目の俯瞰の画を撮るとすると、 当然、天井からゴンドラを下げてキャメラを積んでミニチュアの上を走らせれば撮っ た画は空中撮影のようになりますよね。そのとき、キャメラの移勁の速さが問題なん です。私はミニチュアから換算して距離は何百メートルだから、飛行機は何秒で通過 すれば時速何キロになるだろうと計算してキャメラを移動させて撮ったんですよ。そ れがリアルだと思ってた。それをオヤジが見てて「おい、それちょっと速すぎるんじ ゃないか」って言うわけですよ。ゴンドラを引っ張る速度を落とせと。こっちは計算 ずくでやってるからオヤジの言うことを聞き流してると、オヤジが怒りだして「ちょ っと降りてこい、そこへ座れ」って言われて。そのとき初めて「映画っていうのはな ……」という話になったんです。 速度というのは実際の速度ではなく、映像になったときに観客が速さを実感する速 度だと言われましてね。そう言われると、場数を踏んでるオヤジには敵わない。言い 返せないから渋々言うとおりに撮るんですが、いざあがったフィルムを観ると確かに オヤジの言ったとおりだった。そこで初めて映画撮影のテクニックのむずかしさとい うのを実感しました。テクニックとかアイデアに関してはそれまでやってきた怪獣映 画で知識を積んできましたが、テクニックだけではない“感性”がプラスされなけれ ば映画として成立しないんだとそこで初めて学んだんですよ。リアリティを追及した 私の画よりも感覚で撮ったオヤジの画のほうがやっぱり正しかった。これは心底まい ったと思いました。 それからは、勝手な自己主張をせず、オヤジのアシストとして、キャメラマンとし てイメージを忠実に画にする仕事に徹するべきだと思うようになりましたね。また、 計算ずくじゃなく、感覚を優先するようにもなったんです。オヤジに次はちょっとア ップで、次のカットはこれくらいだからとか言われると自分なりの感覚でセッティン グするようになりました。それまでは あと何センチ移動させればいいんですかって 聞いてましたからね(笑)。 そのうち、ラッシュで試写したときも、「こんなもんでいいんじゃないか」って言 われるようになってきて私が感覚というものを掴んできたなとオヤジも認識してくれ てたんでしょうね。 〇 有川さんは、本当に飛行兵として命をかけて乗っていた、と。 円谷さんは、飛行機は好きですが、そんな経験はない。 だから、有川さんは、自分が撮った方が、リアルな飛行機の映像が作れるはずだ、と考えま す。 だけど、実際には、円谷さんに言われた通りに取った方が、観客にとってのリアルな飛行機の 映像が撮れる、と。 「速度」というのは、実際の速度じゃないんだ。 観客の心的な体験で感じる「速度」なんだ、と。 素晴らしいですyね。 実際の「時間」と、作品の中の「時間」とは違うんだ、とわかっておられますね。 さすがに、違います。 ◎スペシャリストたち◎ 中野 いや、僕はすごいと思ったよ。特撮のスタッフっていうのはね、一人一人がス ペシャリストなんだよね。歌舞伎や浄瑠璃の世界には人間国宝とか無形文化財がいる けど、映画界にないのはおかしいよ。 たとえばですよ、「操演」って仕事があるでしょう。大の男がピアノ線をクチュク チュッて巻いて、プッと引っ掛けてみたいなことから、火薬の仕掛けに至るまでね、 いとも簡単にやっちゃうわけよ。操演をやってた中代(文雄・注)さんなんて親指一 本で様々な雨を表現できちゃうんだよ。要するにシーンによって“悲しい雨”とか“ 荒々しい雨”とか雨にだって何十種類もあるわけでしょう。中代さんはホースの先端 に親指をあてて自由自在に使い分けるわけ。これを名人芸と言わずして何と言うのか ってね。もともと中代さんは特殊機械係っていうセクションにいたんだけど、円谷さ んが引き抜いたわけ。 中野 通称「発火」って言ってたんだけど「火砲」、火薬関係を扱うセクション。昔 は「小道具係」という名称でひと括りにされてたんだけど、これをやってた山本久蔵 さんって人もすごい名人でね。すごいアイデアマンなの。機関銃でババババンッて火 が出るでしょ。あれ火薬でやったらせいぜい5、6発出るのが関の山。ワンカットで 撮れるのがそれくらいってことでしょう。でも、山本さんが考案した機材でやると延 々と撃てるわけ。ガスを仕込んでおいて電気で断続発火させるから何発でも撃てるん だよね。そんなことを発想する人、他にいなかった。ただ、音がうるさくてワンカッ ト終わると耳が遠くなっちゃって困ったけどね(笑)久蔵さんも円谷さんが小道具係 から引き抜いたんだよ。 川北 これだけ有能な人材が配置されてる課ってのは、撮影所見渡しても他にはなか ったよね。 中野 しかも、ひとりひとり皆がスペシャリストだからね。作画の飯塚定雄なんか、 まだコマ撮りの技術がよくわからなかった時代に、その手法を自分で考えたりね。 川北 『モスラ』で卵の殼が割れるシーンなんて、コマ撮りだもんね。あの卵は石膏 で出来てて、1メートルぐらいあったのかな。それにナイフで、ヒビ割れよろしくキ ズを入れていくんです。キャメラはコマ撮りモーターを取り付けたミッチェルで、広 大なセットの中でコマ撮りをやってたんだ。今思うとよくやれたなって感心しちゃう よね。 中野 飯塚定雄の傑作は、キングギドラの誕生シーンだよね。あと僕が好きなのは、 ミニラが吐くポワッとした光線。 〇 確かに、ひとりひとりがスペシャリスト、というのはわかりますよね。 もちろん、円谷さんがいたからスペシャリストが生きたわけでしょうが、反対に、円谷さんひ とりですべてが回るはずもないわけですよね。 初代『ゴジラ』に入られた中島さんは、円谷さんから、僕には格闘の演技はわからないから、 君にまかすからと言われていたそうです。すべて、自分で怪獣の動きを考えた、と。 |