『さらば、政治よ 旅の仲間へ』 渡辺京二、より。 にらめっこ にらめっこは、互いににらみ合って、先に笑ったほうが負けという遊び である。顔遊びの一種だが、やはり目の呪術と関係がある。 古くは、にらみ合いをするような信仰行為があったのではないだろうか。そして、 それを行なうことで、目の呪力がいっそう強くなると信じられ、後に単なる遊びにな ったと思われる。 にらめっこを昔は目くらべ、にらみくらべといった。遊ぶときは、二人か数人が合 図と同時に目を互いにみつめ合って勝負する。じっとみつめているだけでなく、顔の 表情を変えたりする。ただし、視線をそらしてはいけない。 〇 竹箆(しっぺい)は罰 竹箆は禅宗の修行の際、人を打つのに使う平たい竹製の杖の ことで、警策ともいう。 これから転じて、江戸時代に戒めや罰として、人差指と中指をそろえて子供の手の 甲を打つことを竹箆というようになった。 当初は、酒席の遊びや勝負事の敗者に対する罰として、指の竹箆をすることが、大 人の世界で流行した。罰であると同時に、一種の力技くらべ、我慢くらべでもあった。 それがやがて、子供同士の遊びとなった。子供たちが賭け遊びをする場合、物品を 賭けないで、負けた者が竹箆をもらった。それをやりかえすのが、しっぺいがえしで、 遊びに入った罰の一種である。 〇 なるほど。にらめっこは、昔やっていましたが、確かに、何であんなことやってたのか、意味 がわかりません。でも、もっと古い時代に、目でにらみあう信仰の行事のようなものがあって、 その名残だと言われると、確かにありえるような気がしますよね。昔の人は、「目に呪力」があ ると思っていたことは確実な気がします。

日本の近代化というのは、押し付けられた西洋思想ではないんです。押し付けでは なくて受け入れたんです。僕の今度の本のタイトルは『近代の呪い』(平凡社新書、 二〇一三年)となっていますが、これはわざと挑発的にそうつけたのであって、読ん でいったら、「近代のめぐみ」というのが中身かもしれません(笑)。近代というの は紛れもなく、やはり人類にいろんな恩恵を施したんですから。そういう近代が施し た恩恵というものがない時代に再び「帰れ」って言っても帰れはしませんから。 たとえば、昔の日本家屋というのは夏向きにつくられているから冬は大変ですよ。 ところが昔の日本人は寒さに強かったんです。火鉢ひとつ、矩燧ひとつでしょ。それ で西洋人がびっくりするんだけど、西洋人が遊びに来ると座敷に入れて、武家屋敷は 庭がついてるでしょ、庭に雪が積もっている。「雪景色をお見せしましょう」とか言 って、パーッと開いちゃうわけ。西洋人「寒い〜」って(笑)。でも侍は平気なわけ、 寒さに強い。だけど、いまの日本人はもうそんな生活できないでしょう。 〇 「日本の近代化というのは、押し付けられた西洋思想ではないんです。押し付けではなく て受け入れたんです。」というのが、その通りだなと思いました。 よく憲法改正の論議で、日本はアメリカに憲を「押し付けられた」のが良くない。日本人が自 分たちで憲法を作るべきなんだと言う人たちがいますが、僕は、日本人は、戦後憲法を良いもの だから、「受け入れた」んだと思います。 読んでいる限りで、日本国憲法の条文は「いいものだな」とすぐに思いますから。 反対に、現在の自民党の憲法の草案なんて、気分が悪くなって、最後まで読めませんからね。 何度か挑戦していますが、全然読めない。 国際社会が変容し、時代が変わってきていると言いたいのでしょうが、国際社会が変わり、時 代が変わっている今だからこそ、日本国憲法は、ますます世界的に重要になってきているのに、 なんでそれを変えようとするんでしょうか。 日本国憲法には、戦後すぐの、日本を理想の国家にするんだという気持ちがよく感じられま す。なんでそれをわざわざ壊そうとするでしょうか。 今月は、修学旅行(11月18,19日)がありました。 と言うか、帰ってきたばっかりです。 例年なら県外の二泊三日ですが、今年はコロナがあるので、県内の一泊二日ということになり ました。時期も、例年なら、九月(二学期になってからすぐ)くらいなのですが、今年は、今の 時期になりました。文化祭が終わり、「職場体験」が終わり、「修学旅行」で、詰み詰みの日程 でした。しかも「教育実習」もずれ込んで、修学旅行と重なり、僕が「担当」だったので、やれ やれ、ちょっと大変でした。 いくつか修学旅行で思ったことを書き留めておきたいと思います。 〇 まず、旅行自体はとてもうまくいきました。僕の「うまく」という意味は、生徒が楽しそうだ ったので良かった、という意味です。 生徒たちには、とても良い経験になったことと思います。 すぐに思ったのが、夏ごろのパラリンピックの「修学旅行は中止で、パラリンピックは見学 はさせるのか」という話題がありましたよね。東京都知事は、修学旅行は「中止」で、「パラリ ンピックを生で見るのは、教育上、大変意義があるからやるんだ」とか言っていました。それを 思い出しました。 僕の感想を言えば、「やっぱりこの人は、所詮は、ジャーナリストの目しかないんだな」 というものでした。 僕はまったく違うと思います。 「一日バス旅行」と「一泊二日の集団の宿泊を伴った旅行」では、生徒の経験として全く違う んです。それが全然わかってないと思います。 昔は、一年生のとき、入学してすぐに「集団宿泊」というのがありました。「一泊二日」の体 験をすると、クラスの人間関係が変わるんです。 何が違うのかというと、「一日バス旅行」と比べると、「一体感」の濃度がまるで違うんじゃ ないかと思います。 <みんなで一緒にご飯を食べて、お風呂に入って、一緒に寝で過ごす経験>、というの は、関係が濃密に感じられて、自信(自己肯定感)につながるんじゃないかと思います。 「パラリンピック」を見る方が、教育上意味がある、というのは、「頭」でしか考えていない んだと思います。 さて、今回は、山口・大島・岩国を回る行程でした。 内心、驚いたのは、僕が採用されて最初に勤務した学校は、柳井工業高校でした。 だから、柳井・田布施地区には七年いたことになります。 大島にも何度か行ったことがあります。 コロナで、修学旅行が中止になり、県内に変わらなかったら、大島に再び行くことはなかった と思いますから、不思議な縁を感じました。それに大島にで泊まったホテルに、以前勤務してい た総合支援学校も修学旅行で来ていました。さすがに、僕を知っている先生はもういないよなと 思っていたら、ひとりほど僕のことを覚えていて、声をかけてくれた先生がいました。 これもとても驚きました。 〇 最初は、山口市に行き、プラネタリウムでポケモンを見ました。 それから瑠璃光寺の五重塔に行き、大島に向かいました。 大島大橋を渡るときは、懐かしかったです。まさか、こうして戻ってくるとは思いませんでし たから、感慨がありました。若い頃の七年間を過ごしとところですから。 大島に渡って行ったのは、「真宮島」、「陸奥記念館」、「なぎさ水族館」、です。 真宮島、なぎさ水族館は知りませんでした。 「真宮島」は、潮が引くと、道が出きて、真宮島まで歩いていくことができます。ちょうど干 潮だったので、歩くことができました。

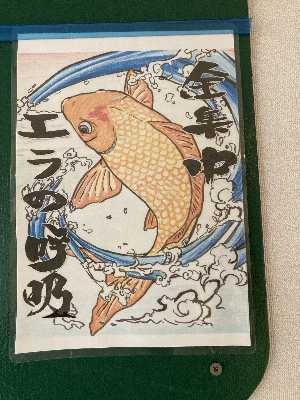

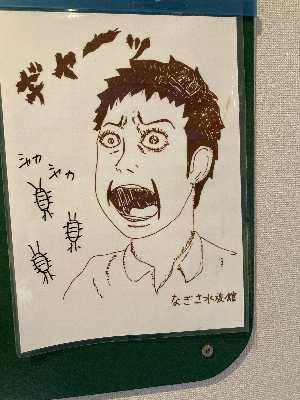

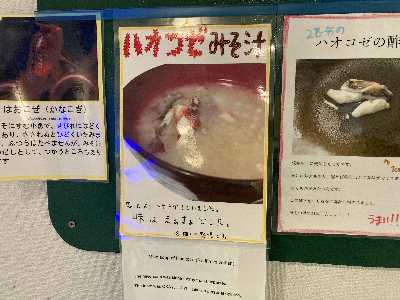

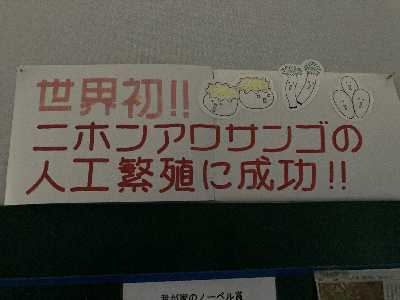

「陸奥記念館」は、あるのは当時から知っていましたが、行けていませんでした。今回行きま したが、良かったです。よくできていたと思います。 「戦艦陸奥」は、太平洋戦争中に、謎の爆発を起こして、大島沖に沈没しました。今では、引 き上げ作業が行われ、遺品が展示されています。 〇 また、陸奥記念館の横に、「なぎさ水族館」があります。 「なぎさ水族館」は、小さな小さな水族館なのですが、小さいなりの工夫がされていて面白く 作られていて、感心しました。 ヒトデとか、ナマコとかに触れるんです。小さなサメやエイも泳いでいて、触れます。 ポップが面白いです(笑)。

エラの呼吸。うまい!

フナムシです(笑)。 でも、ポップで、この絵を描くとは! 楳図かずおさんのファンなんでしょうね。

オコゼをみそ汁にして食べた感想を書いています(笑)。 普通、こんなポップ書きませんよね(笑)。 このポップを描いている人、ちょっとセンスありますよね(笑)。 タコって、心臓がいくつあるか知ってますか? 三つです(笑)。 驚きますよね。 脳は、いくつあるか知ってますか? 九つです(笑)。 頭に、一つ。足にひとつずつ、あるんだそうです。タコって、頭いいっていいますもんね。

それから、ニホンアワサンゴの人工繁殖に世界で初めて成功したんだそうです。 「世界初」はすごいですよね。 サンゴの人工繁殖は難しいみたいです。 カブトガニもいました。大島にもいるんですね。 カブトガニの血は、青くて、エイズの特効薬にもなるんだとか。 〇 小さな水族館で、予算が無いので、スタッフの人は、男女二人だけです。 魚を調達することができないので、スタッフの人が、近くの海で魚を捕まえてくるんだそうで す(笑)。漁師さんからも、とれた魚をもらうんだとか。 クラゲもで、スタッフのお姉さんが探すんだそうですが、クラゲを見つける天才のような人な んだそうです。クラゲって、海の中では小さくて見つけにくいんですよね。 こんなところ(※失礼ですね)にも、優秀な人っているもんですねえ。 お金ではなく、発想と地道な努力の積み重ねで、素晴らしい実践をされておられると思い ました。 ちょっと嬉しくなりました。潰れないでほしいですね。 お暇なときは、行ってあげてください。 二日目に行ったのは、錦帯橋と岩国城です。 ここも楽しかったですが、岩国城に初めて行きました。 岩国城は、「山城」です。 ロープウェイに乗って、山頂に行き、そこからお城まで歩くのですが、道がとても気持ちよか ったんです。

へえ、こんな感じなんだと思いました。 何が違うって、空気が違うんですよ。 空気がひんやりとしていて、ちょっと森林浴をしている感じで、気分が良くなりました。 生徒たちも、楽しかったみたいで良かったです。

担当していた生徒は、自閉っ子で、三年間担当することになりました。 最近、少し実態が変わってきました。 大体、今まで通用していたやり方が通用しなくなってきました。 このまま卒業まで行くだろうなと思っていたので、どういうことなのか、ちょっと焦りまし た。 今は、たぶん思春期に入って、身体も大きくなり、認知も向上し、世界が違って見えてきてい るのかもしれないなと思うようになりました。 僕も、中学生は初めてなので、また一から慎重に手探りでやっています。 たぶんこれは、彼にとって、「成長のための一歩」なのだと考えています。 ジャンプする前に、身をかがめないといけない、という時期なのではないか、と。 〇 有名ですが、ルソーの『エミール』の中で、こう書いています。 わたしたちは、いわば、二回この世に生まれる。一回目は存在するために、二回目 は生きるために。はじめは人間に生まれ、つぎには男性か女性に生まれる。 二回目は、自我が成長してくる、ということでしょうね。 ルソーって、いいこと言うなあ、と感心します。 十八世紀の人ですからね! 河合隼雄さんは、思春期を「さなぎ」の時期なんだと言っています。 成長のためには、「さなぎ」の時期が必要なんだと。 吉本ばななさんは、高校生のとき、しょっちゅう授業中寝ていたんだそうです。 でも、先生は誰も起こさずにいてくれたんだとか。 それが良かったんだと、どこかで言っておられます。 ゆっくり待ってやることが大切なんだろうなと思っています。 でもとかく学校という所は、「ゆっくり」はダメだし、授業中寝ているなんてダメ、という考 えが、一般的です。 総合支援学校も、高等部は、進路があるので「訓練」が主流になってきている気がします。 「訓練」と「教育」は違うと思うのですが、たまに憂鬱になることがありますね。 |