まずは、「お知らせ」です。 「風のたより」22号、発行されました。

内容は、 上原昭則 松岡さん、鎌倉さん、そして高知のことなど 若月克昌 ハガキをくれないか? ジーザス 伊川龍郎 大掃除から漱石の『門』 <思い出すこと> 小坂厚子 飛行石 とんだ 京コンピューター前(淡路富岳)駅 松本孝幸 <深さ>としての大島弓子(最終回) 伊川龍郎 後記<ただいま練習中番外> となっております。 予約購読者、募集中です! ご希望の方、松本まで、メールでお知らせください。 松本のメールアドレスは、takayukidokusyo@yagoo.co.jp です。直接申し込まれる場合は、以下の通りです。 です。よろしくお願いします。<m(__)m> デジタルの思考や言葉が蔓延り、物事を深く考え続けることが、困難な時代になってきまし た。「風のたより」は、それでも一歩でも二歩でも前に進む所存です。 卒業式が無事に終了しました。 今年の卒業式は、体育館で、関係者のみの参加で行われました。僕は、2年生なので、職員室 で待機です。リモートで、「式」を見ました。服装は、ちゃんとした服装をしました。 卒業生たちの様子を見ることができて、良い式でしたね。 それを見ながら感じたのですが、 あ、これは、僕たちなんかが考えていた「理想の卒業式」に近いんだな、と感じていました。 コロナの影響で、「余分なもの」を削って、卒業証書の授与と、生徒たちの「送辞」「答辞」 があって、後は必要最小限のお祝いの言葉、のみの式になっていました。 昔の卒業式って、1時間を超えていたんですよ。 それで毎年にように、病弱の養護学校なのに、それは生徒にきついということで、時間短縮を しようという話になるのですが、じゃあどこを削るかって言ったら、生徒の送辞・答辞をなるべ く短かくしよう、ということになるんです。 は? おかしいですよね? 主役は、誰? ってことになりますよね。 来賓の長い祝辞なんていらないと思うのですが、それはなくなりませんでした。 どっかの議員の祝辞で、それもその日は「忙しい」ので、来た人が「代読」をするわけですよ ね。それって、必要? と思うわけですが、なくなりませんでした。 誰から聞いた話か忘れましたが、小学校の「卒業式」って、来賓がずらーっと並んで紹介され るんだそうです。どうしてこんなに来賓が必要なんですか? って校長に聞いたら、 「これだけの人たちが君たちを見ているんだよ」 と知らせるためだって言われたそうです。 ん? 僕には、意味がわかりません。 生徒はそんなこと感じているのかな? 不思議です。 まあともかく、余計な来賓の祝辞がなく、時間も短く、シンプルで、生徒たちの送辞と答辞が 中心でした。 昔からずっと思ってきた<生徒が主役の卒業式>に一番近かったと思います。 来年からも、もうこの形になった方がいいのになって思います。 それにしても、コロナが来ないと変わらないとは! というわけで、卒業式は、久々にビールを飲みました。 最近は、晩酌もしないし、宴会もありませんから、ほとんどお酒を飲むことがありませんが、 この日のために買っていたビールがあったので、それを飲みました。

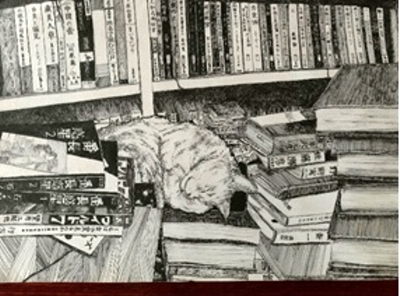

おいしかったです。 僕の家の近くに内日(うつい)という地域があって、そこに「グリーンファーム」という福祉 作業施設があります。 就労移行支援事業と、就労移行支援事業(B型)と言われていますが、いろいろな作業をやって います。うちの学校の卒業生もお世話になっています。 米もコシヒカリを作っているのですが、その米を利用して、ビールを作ったんだそうです。麦 じゃなくてもできるんですね。ホップも内日産らしいです。 内日は、ホントのんびりした田舎なので、水も米もおいしいんだと思います。 なかなかいい試みだと思います。 数年前に、『奇跡のリンゴ』の木村秋則さんが長門市に講演に来られた時に、(ここでもその 時書いたと思いますが)、木村さんはある施設の作業の指導にも当たっておられると言っておら れました。昔は、福祉作業所の作業と言うと、たくさん作ってもちょっとしか儲からないものば かりでした。たとえば、封筒貼りとか、です。 木村さんは、付加価値をつけることを考えればいいんだと言っておられました。 ただの野菜を作ればそれだけですが、「無農薬野菜」を作れば、その分高く売れる、というこ とですよね。そういうことをどんどんやっていけばいいと思う、と言っておられたと記憶してい ます。僕もそれでいいと思います。 グリーンファームの発想は、とてもいい発想だと思いました。成功してほしいです。 東京に行っていた娘のあみちゃんが、東京を引き上げて、帰ってきました。東京に行った頃 は、二度と山口には戻ってこないと言っていましたが、さすがにコロナもあるのだと思います が、詳しいことは聞いていません。 でも、六年間、ひとりで頑張りました。 僕も、京都の大学の五年間でずいぶん変わりましたから。 あみちゃんが描いた絵です。

絵はあいかわらずうまいですね。 再任用となり、給料が激減しました(米仕事は変わらずか、増えました)。最近はお金が無い ので、昔の本を読み返しています。たまたま階段に落ちていた昔の『ワンピース』十六巻を読 みました。チョッパーが登場する巻でした。 たまたま読んだのですが、チョッパーって、こんな位置づけだったんだなあ、と思い出しまし た。 「ドクターくれは」の白で、病気になったナミたちが、ヒトヒトの実を食べたトナカイ・チョ ッパーに出会います。ナミが仲間にならないかと誘いますが、くれはは、チョッパーの孤独につ いて説明してくれます。以下、抜粋です。

チョッパーって、こんな設定だったんですね。 あらためて感心させられました。 チョッパーは、生まれてからずっと孤独の中で生きていたわけですね。 仲間外れにされながら。 人間にも、動物にもなれずに。 ナミは、くれはからその話を聞いて緊張するわけですが、ルフィはそんなことはわかりません から、ただ、「面白いやつだから」仲間になれ! とチョッパーを追いまわします。 今はもうチョッパーは、ルフィたちの仲間になっています。 つまり、ルフィは、チョッパーを癒そうとしたわけではないんですよね。 ただ、仲間になって欲しかっただけなんですね。 ルフィが癒そうとしなかったために、チョッパーはそのことで癒されたわけですよね。 素晴らしい設定です。 今月は学校の生単(生活単元学習)で、「ひなまつり」をやりました。ある先生が、長府(城 下町)の町のある所から、本物の「ひな人形」を借りてきてくれました。 それで説明を聞いたのですが、なかなか面白かったので、書いておきたいと思います。

おひなさまは、基本の設定は、天皇の結婚式なんだそうです。それが、だんだん「子供の遊 び」に変わっていったということでしょうね。 一番上の「おひなさま」は、結婚する天皇・皇后です。 一番驚いたのが、横にある「雪洞」(ぼんぼり)で。 なんであんなところに雪洞があるのかと言うと、昔は、夜に結婚式をやっていたので、雪洞が あるんだそうです。なるほど! 「あかりをつけましょ、ぼんぼりにー」は、その通りなんですね。 なんで、最初に雪洞に火をつけるのかと思っていましたが、納得しました。 雪洞に明かりをつけて、結婚式が始まるんですね。 昔の人は、一日の始まりは、夜(※陽が落ちて)から始まると考えていたから、結婚式も夜に あったのかもしれません。「目からウロコ」でした。 二段目は、「三人官女」。天皇、お后のお世話をする人。 三段目は、「五人囃子」。並びの順番がちゃんとあって、左に行くほど、楽器の音が大きいん だそうです。知りませんでした。 しかも、楽器を演奏するのは、おかっぱの「子ども」なんですね。なんで子供がいるのかなと 思っていたけど、昔の人は、子どもは神様に近いと思っていたから、それで子どもの演奏なのか もしれません。 四段目が、「右大臣・左大臣」。どっちかが若い人で、どっちかが年寄りも決まっているんだ そうです。右大臣左大臣は、位はとても上のはずなのに、(※「右大臣実朝」ですからね)「三 人官女」「五人囃子」の下なんですね(笑)。 五段目が、「仕丁=じちょう」なのですが、これは「一般の庶民」なんだそうです(笑)。三 人で、喜怒哀楽を表現しています。 右大臣左大臣の下が、もう庶民だとは。立場、無いですね(笑)。 今までは漠然と意味があるんだろうなとは思っていましたが、説明を聞いてとても面白かった です。 もっとも、もっと起源を遡れば、昔は、川に流していたんでしょうから、簡単な人形に「厄」 をつけて流した風習から、人形がだんだん贅沢になって流さなくなり、途中から天皇の結婚の意 味が付いて、どんどん豪華になった、ということかもしれません。こんなひな人形が出来た頃に は、もう完全に天皇が頂点にいると見なされていたんでしょうね。 |