磯田道史さんのものは初めて読みました。 面白い本でした。 この本は、江戸時代の記述を元にしたエッセイのようなものです。 学者さんの話ではなくて、江戸時代に実際に生きていた無名の人たちの記述なのが、いいとこ ろです。有名な人の話もありますが。 「彩時記」の方に引用していますが、ここではまた別の箇所を。 〇 江戸時代の儒医・橘南谿(たちばななんけい)(一七五三〜一八〇五)の書物『東 遊記』に、こんな話がのっていた。 山形の鶴岡に鈴木今右衛門という人がいた。天明三(一七八三)年、陸奥で大飢饉 がおき、鶴岡にも飢えた人があふれたとき、この今右衛門は「餓死を見るのは忍びな い」と田畑・家財道具をすべて売り払い、飢えた人を救い始めた。妻も心優しい女で 「私の晴れ着も売ってください」と言った。「女が晴れ着を売れば外出時に困る」と 言っても、妻はきかない。「晴れ着があると外出したくなるから」と言って笑った。 鶴岡の人もえらい。この今右衛門夫婦の姿を見て、自分たちも苦しいのに、力の限 り飢えた人たちを救おうとした。それでずいぶん人命が救われた。 ある日、今右衛門の門前に、飢えた女の子が立っていた。厳寒の風にボロボロの着 物一枚でふるえていた。今右衛門の妻はこれを見て、自分の娘を呼び、言った。 「そなたは綿入れを二枚着ている。脱いで一枚、あの子にあげてくれないだろうか」 娘はこころよく応じた。今右衛門夫婦はそれを見て、この心こそ娘に伝えたかった もの、と涙を流して喜びあったという。本当に大切なものは何か。その価値観を、親 がしっかり持ち、まっとうな行いを子に示す。それ以上の家庭教育はないかもしれな い。 〇 凄い人がいるもんですね。子どもも大したもんですね。 江戸時代の日本の無名の人たちは、大したもんだし、江戸時代の社会が、やっぱりすごいんで しょうね。 バブルが崩壊した後の、三有不動産が不良債権で会社経営が危なくなり、人員整理をしないと いけなくなります。それで、社内で「無能」の烙印を押されている社員50人の首切りを企みま す。いきなり切るわけにはいかないので、一応特別な部署に集めて、表向きは、精鋭を集めて、 売れない不動産をなんとか売りさばく部署ということにします。 実際には、最初から、集団の首を切るための部署なんですね。 主人公は、その部署の本部長を任されます。絶望的なノルマ達成に向かって邁進しますが、会 社自体が、営業成績を上げさせないように、妨害してきます。 面白く読めましたが、(今の感覚からすると)最後は、スッキリしないラストでした。 頑張って、起死回生のプロジェクトがほとんど成立するところまで行って、裏切り者が出てポ シャって、しまいます。主人公も自暴自棄になって、死んでしまいます。 結局、<泳げたいやきくん>になってしまうんですよね。 そう考えると、池井戸潤は、こういう小説みら形を、エンターテインメントに徹して描いて、 そこに緻密な組み立てを入れて、最後に一気に盛り上がるような小説を作ったんですね。 確かに、その方がストレスが解消されるなと思いました。 面白かったです。 探偵は、京都の喫茶店の美少女のバリスタです。 舞台が京都で、大体、僕が生活していた辺りが舞台なので、大変懐かしく読むことができまし た。主人公が巻き込まれる日常のささやかな謎を、バリスタが鮮やかにといていきます。

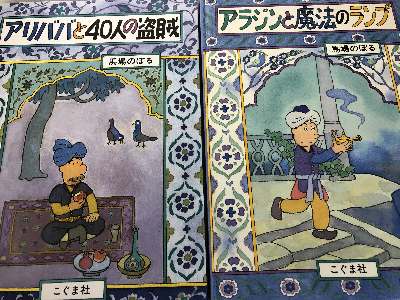

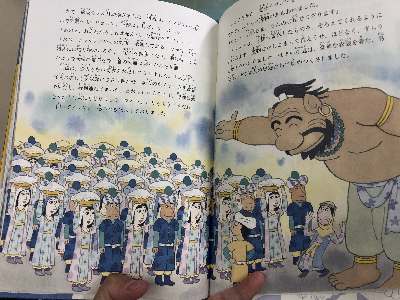

たまたま買ってみたのですが、面白かったです。 こちらの探偵は、時計屋の美少女です。 時計屋は、時間に関するプロですから、アリバイ崩しも得意なはずです、という設定です。 新米の刑事が持ち込むアリバイの謎を、即座に鮮やかに解いてしまいます。 短編集ですが、アリバイ崩しも、なかなかいろんなパターンがあるんだなあ、と感心させられ ました。 あいかわらず、面白かったです。 人体の各部署について、細かく説明して、病気についても、細かく解説してくれます。 〇 脳の進化は、約5億年前、原索動物のホヤの幼生から始まります。小さな神経管の 内側で神経細胞が膨らんで脳がつくられていきます。どの生物の脳も基本構造は、大 脳、小脳、脳幹から成り立っています。 人間は直立二足歩行をするようになり背骨が頭の真下に来て、頭蓋骨の中に大きな 脳のスペースを獲得できたため、基本構造に新しい機能を付け加えて進化することが できました。 脳の約80%を占める大脳は、体の内外で起きたことについて五感の情報を受け取 り思考判断、感情のコントロール、知覚、記憶、判断、運動の命令、感情などの高度 な心の働きを受け持っています。 小脳は、歩く・走る・立つ・座るなどの運動や姿勢をコントロールしています。 脳幹は、間脳、中脳、延髄から成り立ち、呼吸をしたり心臓を動かしたり食べた物 を消化させたりなど、生きるために欠かせない生命を維持する働きをしています。生 命の維持に重要な自律神経の中枢は延髄にあります。体の恒常性を維持するのは自律 神経ですから、脳幹の機能を失うと生命を維持できなくなります。 〇 人間は、直立二足歩行をするようになって、脳のスペースに「空き」ができて、さらに脳を進 化させることができた、と。 脳が発達する前から、動物は生きていますから、内臓で考える、神経で統合して、直感で考え 行動する、ということを、気の遠くなるほどの長い時間、やっていたはずです。 それが、<心の起源>だと思います。 そこから、脳がさらに進化して、大脳新皮質ができて、<意識>ができて、頭と心が<二重化 >します。やがて、<意識>が自分が中心だと考えるようになり、デカルトが<われ思う、ゆえ にわれあり>と考えるようになります。 僕が小学生の頃、『おらんだ左近事件帖』という時代劇がありました。高橋秀樹が主演でし た。その「おらんだ左近」の原作だと思います。『岡っ引きどぶ』もそうですが、柴田錬三郎 は、エンターテインメントとして、見事に描いています。面白かったです。 おらんだ左近は、長崎で医学を勉強し、武術も身につけます。長崎から江戸に出て、ボロ寺で 医者をしながら、事件に巻き込まれていきます。 最近は、HSCという言葉が言われるようになりました。学校にもそういう診断の子が入って くるようになっています。 「ハイ・センシティブ・チャイルド」のことですが、まだうまく実態が把握されていないと思 ったので、とりあえず買って読んでみました。 わかりやすくて、いい本だと思いました。 気になるのは、自閉っ子にも感覚過敏はあるので、それとどう違うのか、ということなのです が…、 〇 アスペルガー症候群の子どもは約500人に1人いて、男児のほうが5倍多いです。 アスペルガーの子どもには、妙な姿勢をとる、タイミングのずれた動作をする、動き がぎこちない、リズム感がない、字を書くのが下手など、運動面での問題が多く見ら れます。 HSCも、試験でストレスを感じたりすると、うまく調整できないこともあります が、それ以外の症状は見られません。 アスペルガーの子は、コミュニケーションを取りたがりますが、人の話を聴いたり、 話すタイミングを直感的に理解することができず、なかなかうまくいきません。婉曲 表現や皮肉を理解する、秘密を守る、顔色を読む、といったことも苦手です。誰も興 味がないような事柄について、淡々と話すことがよくあります。このような点はいず れも、HSCでは見られないことです。 HSCと混同される理由は、自閉症やアスベルガーの子どもたちは、感覚的な刺激 に極めて敏感な点です。でも、場の空気や相手の気持ちには敏感とはいえません。こ れがHSCと大きく異なるところです。 HSCは、「自閉症スペクトラム」のうち、程度の軽いほうに属するのではないか という議論もありますが、私は違うと思います。 〇 「自閉症スペクトラム」とHSCは違うものだ、ということですよね。 自閉っ子の場合は、感覚過敏があるけど、場の空気を読むのは苦手になりますが、HSCの場 合は、感覚過敏があって、場の空気が読めるし、たとえば、子どもが叱られて泣いているのを見 ると、自分が叱られたように感じて泣いてしまう、ということもあるんだそうです。人の気持ち を過剰に感じ取ってしまう、ということでしょうか。 僕が昔担任していた脳性まひの子は、言葉もなく全介助でしたが、他の子が泣いていると、自 分もつられて泣いていました。共感の能力が高いんだと思います。 ただただ、タイトルが面白かったので買いました(笑)。 こんなタイトル考えさせたら、天下一品ですね。 作品の方は、あっさりと終わってしまいましたが。 栗原類さんのお母さんの本です。 栗原泉さんも、発達障害と診断されているんだそうです。 このお母さんは、自分も診断されているし、アメリカの学校も、日本の学校も、アメリカの子 育ても経験しておられるので、いろいろなことを学びながら、よく考えておられます。 考えも、妥当なものだと思いました。 一番の中心の考えは、タイトルの通り、「ブレない子育て」なんですね。 〇 出産直前に海外から帰国して日本で子育てを始めましたが、子どもが生まれるとど うしてこんなにお節介を焼いてくる人が増えるんだろうと、不思議になったのがきっ かけです。私一人の頃は成人した大人である私にいちいちアドバイス(笑)をしてく ださる他人はそんなに多くはなかった気がするのですが、子どもが生まれるとなぜか、 本来の適切な距離感よりも詰めてモノを言ってくる人が増える体感があります。 「子育てには正解がない」「子どもの数だけ個性があるのだから、自分が成功した育 て方が必ずしも他の子どもに当てはまるわけではない」と、子育て経験者はわかって いるはずなのに「私もあなたも経験した(している)子育てという共通の経験」みた いな何かを共有しているもの同士のような気分でモノを言いたくなるんでしょうか。 それとも子どもが生まれたばかりの「新米お母さん」に対して先輩顔で上からモノを 言う、マウンティングをするのが楽しいのでしょうか。 〇 私は自分が読みたい本を読んで自分なりに子育ての知識をつけ、周囲の煩わしい雑 音を無視していたら不特定多数の子育てとは違う方向に自然と行っていたのですが、 それも結果論に過ぎません。自分の子どもに合う育て方が、不特定多数が支持する王 道な育て方だと思えばそうしたでしょう。大切なのは「みんながやっている」でも「 みんなとは違うことをする」でもなく、自分自身が子どもに必要だと感じるかどうか であり、自分で考えてみる機会をきちんと持つことだと思います。 〇 この気持ち、大変よくわかります。我が家もずいぶん言われました(苦笑)。 「ご近所」の主婦からです(苦笑)。 主旨は、大体、あんたとこの子育てはどうなってるんだ! 子どもを甘やかしてるんだ ろ! もっと厳しくしつけないと、ちゃんとした大人にならないわよ! …というわけです。 まあ、私は、人の迷惑にならないように、厳しく育てている、と言いたいわけでしょう。 僕の子は、小さい頃は、ちょっと発達障害が入っているかな(?)と思っていたので、無理をさ せると、二次障害があるかもしれないな、と思って、ゆったり構えていました。 内心では、<小さな親切、大きなお世話>と思ってました。言われて、子どもにあたってい たら、かえって悪化していたと思います。対応が間違っていたとは、まったく思っていません。 もうひとつ、アメリカの保護者会についての記述。 〇 入学してすぐに保護者会がありました。保護者会は通常夜開かれます。19時以降の、 働いている人も参加しやすい時間帯です。最初の保護者会の時に学級委員や係を決め ましたが、全員が何かひとつ担当する(そうじゃないと不公平)なんていう謎ルール は存在せず、クラスの1/3くらいが役を引き受ける形でしたが、それらが争奪戦に なっているのは、本当に驚きました。 〇 やりたい人だらけで各自が「こんなにやりたいんです」と熱意をアピールし合って いるのを見た時は、これは笑うところじゃないんだろうか、コントじゃないんだろう かと思わず無言で成り行きを観察してしまいました。日本だったらアピールするのは 「こんなに忙しいので無理なんです」だし、争奪戦ではなく押しつけ合いになってい るだろうに。とりあえずできる限り何もやりたくない私としてはやりたい人達で溢れ かえっている中に口をはさむ理由がありません。 〇 しかしなんでこんなにみんなやりたがるんだろうと不思議に思っていたのですが、 後々学校教育を見ていて理解しました。この学校に限ったことではなく米国のリーダ ーシップを育てる教育で「自発的に役割を引き受ける」を全面的に是とする社会であ り、やりたいと言ってない人に何かをやらせること自体、あまり肯定されていません。 そしてリーダーになる、人を取りまとめる立場に立つ人は「お願いしますよ」と請わ れて「しょうがないわね」という素振りを見せてリーダーになるのではなく、自発的 に「みんなの役に立ちたいので」と立つのがリーダーなわけです。 子どもにもそうあって欲しいと思っているから保護者会等でも「私はどうしてもや りたいんです!」と手をあげる親になるわけです。 実際、1年生のクラスでも係を決める時にみんな自発的に学級委員をやりたいと手 をあげて争奪戦になるのが当たり前で、類は私と同じく黙って傍観しているだけだっ たようで、そこは1・2年生の時の担任のサンドラから指摘されました。「自発的に 手をあげるように、人の役に立ちたいと思うように家庭で教育して。あなたも保護者 会で手をあげてなかったけど日本ではそう教育しないの?」と。 〇 保護者会が通常夜開かれるというのは、合理的なアメリカらしいな、と思いました。 確かに、その方が集まりやすいですよね。 「全員が何かひとつ担当する(そうじゃないと不公平)なんていう謎ルール」というの も、その通りですね(笑)。 それにしても、学級の委員が「争奪戦」になるとは! アメリカも、素晴らしいですね。 日本ではありえません。大体、学級の保護者の役員を決めるのは、毎年、難しいですからね。 確かに、「みんなの役に立ちたいので」というのが、リーダー、ですよね。 日本では、そう教育しませんよね。 「和を以て貴しとなす」が、普通の考えですから。 人より前に出ようとは、基本しませんね。 日本では、難しいのかもしれません。 安倍さんが「リーダーシップがある人」と思われている国ですから。 何のためのリーダーシップ? 誰のためのリーダーシップ? がわかっている人でないと、リーダーシップがある人、とは言えない気がします。 神経生理学の本を初めて読んでみました。 なかなか面白いもんだなと思いました。 ポリヴェーガル理論は、神経生理レベルでの人間の反応が対象になります。 意識以前の反応であり、内臓の動きが神経に反応して、心の動きになるはずです。 そう考えると、神経生理学から、心への通路が見えてきます。 〇 ポリヴェーガル理論では、「安全である」と感じることは生理学的な状態に依存し ており、「安全である」という合図は自律神経系を穏やかにすると論じている。生理 学的な状態を落ち行かせると、安全で信頼できる人間関係を結ぶことができ、それそ のものが、行動的、生理学的状態を協働調整する機会となる。こうした健全な「調整 サイクル」が、心と身体の健康を促進する。このモデルでは、自律神経の状態を含む 我々の身体の感覚は、我々が他者と関わることにおいて仲介変数の機能を果たしてい る。交感神経が優位となり、戦闘態勢に入っているときは、防衛に焦点が当たってお り、「安全である」という合図を出すことも受け取ることもしない。しかし、腹側迷 走神経経路によって社会交流システムが発動しているときは、声や表情で、「安全で ある」という「合図」を出し、それにより、自分自身と他者の防衛反応を抑制する。 互いに、社会交流システムを用いて関わりあうことによって、社会的な絆が強化され る。本理論では、治療的モデルにおいても、人間としての体験を最善のものとするた めには、身体の感覚を尊重することだけでなく、生理学的な状態を含む支援を行うこ とが大切であると考えている。 〇 「安全」である、ということ(合図)が、自律神経を穏やかにするんだ、と。 これは、自閉っ子が、情緒の安定によって、落ち着いてくることと、よく一致します。 ペリイ・メイスンシリーズです。 ペリイ・メイスンシリーズは、大体、外れなく面白いですね。 これも面白かったです。 展開がスピーディーで、読みやすいです。 この文体と、ペリイ・メイスンが「行動する弁護士」ですから、その行動が文体とよく一致し ていると思います。なんでもガードナーは、口述筆記で、テープに録音していて、それを秘書が タイプで打っていてと言いますから。読みやすさは、そこに起因しているのかもしれません。 馬場のぼるの『アラビアンナイト』が、ブックオフにあったので、ついつい買ってしまいまし た。 お話は、よく知っているものですが、馬場のぼるの<線>が、好きなんですよね。 二冊のセットで、700円でした。

子どものころは、手塚治虫、横山光輝の線が好きでした。 馬場のぼるの線は、それに比べると、物足りなく感じていました。 でも、大人になって、今見ると、馬場のぼるの線は、とてもいいんですよ。 子どもは、線を生理的(意識以前)に判断しますから。 大人になると、変わってくるんだと思います。

ご存じとは思いますが、中川李枝子さんは、『いやいやえん』や『ぐりとぐら』シリーズなど たくさんの名作絵本を書いておられます。 中川さんは、若いころ、保母さんの経験があるんだそうです。 その頃の経験も交えて書いておられます。 良い本だと思います。 前述の『ブレない子育て』の中で、栗原泉はこんなことを言っています。 「ベストな答えは、子ども自身の中にある」と。 ベストな答えは、他でもない、子ども自身の中にあるから、子どもをよく観察して考えること が大切だ、というほどの意味でしょうが、中川李枝子さんも、同じことを言っています。 ブックオフで、まだ未見の「べてるの家」の本を見つけました。嬉しかった。 内容も、面白かったです。 〇 みんなに共通しているのは、それぞれが時代の混沌とした空気と現実をかかえるリ スクに敏感に反応し、時にはおびえ、時には動揺しながら必死に生きているというこ とである。 それは、浦河のメンバーが用いる「統合失調症完璧追求型」「統合失調症全力疾走 型」という「自己病名」にそれがよく反映している。同じ統合失調症でも、当事者自 身が発案してつけた自己病名には、常に完璧を自分に要求し追い込まれていく状況や、 他者との比較によって自分の価値が決まる競争型の人生観から抜け出ることのできな い当事者の苦労が反映されている。だれもが、自分というひとりの人間の生きること の意味を探しあぐねている。 しかも、症状に翻弄され病気とのつきあいに日々追われていた状態が落ち着き、「 回復」という切符を手に入れてゆっくり自分と世界の現実に目を向けたとき、そこに 見えてくるのは自信のない自分である。そして戦いに明け暮れた世界の絶望的な姿で ある。「回復」という扉の向こうには、安心という世界は見えてこないのである。 〇 なるほど。 そういう意味で言えば、統合失調症というのは、不安が強く、繊細で、時代の雰囲気に敏感な 人たちのことだと言えます。 中井久夫さんは、『分裂病と人類』という本の中で、分裂病者の些細なことを察知する資質 は、狩猟採集民の能力と一致する、という卓見を語っています。 〇 “べてるウィルス”に感染すると、「反転症状」というものが起きてくる。代表的な 「反転症状」は、“病気”なのに心は健康になる、“貧乏”なのに豊かになってくる、 “過疎地”なのに商売が繁盛する、“病気”のおかげで昆布が売れる、“病気”のお かげで友だちができる、“絶望”するほど「いい落ち方してきたね」と誉められる、 “病気”になってホッとするなどである。“べてるウィルス”に感染すると、こうい った症状がジワジワと起こりはじめる。 もう一つは、「無力症状」というものがある。これは特に専門家と呼ばれる人と、 その周辺に起きる症状である。何も問題が解決していないのに、いつのまにか“解消” されることが起きる。そして、「すること」よりも「しないこと」がうまくなる。 〇 これもまた見事な考え方です。 「べてるの家」の理念では、一般的な価値観が、見事に逆転されています。 その理念が、統合失調症の悪化を軽減することにつながっています。 「何も問題が解決していないのに、いつのまにか“解消”されることが起きる」というの は、教育で考えると<「気が付いたらできていた」が教育の理想である>ことと、同義だと思 います。 |