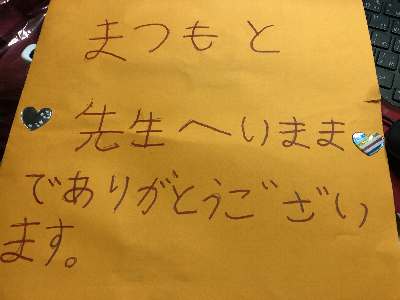

今月は、突然の「休校」で驚きました。 「私が全責任を取る」「人間とウイルスとの戦いに勝利する」という総理大臣の「鶴の一声」 で決まりました。内心では、「あんたは責任とったことなんてないじゃないか」と、呆れまし たのは、僕だけではないはずです。 それでも下関は、総理大臣の地元なので、「総理大臣を尊敬している」と公言する人もいるみ たいです(苦笑)。もう、完全に宗教ですね。あの総理大臣のどこを見たら、尊敬に値すること があるんでしょうか。宗教の教祖は、何をやっても信者から見たら「正しい」ということになる んでしょう。 卒業式も、卒業生のみで行われましたし、僕はちょうど、定年の年だったのですが、離任式も なくなりました。 まあ、<別れ>は僕は苦手なので、離任式がなくなることはいいのですが、結局、突然の終了 で、定年の年が終わってしまって、中途半端なままでした。 でも結局、振り返ってみると、自分なりに信じる教育を考えながらやってきたのですが、最後 まで<孤立>している感じはぬぐえませんでしたね。最後までわかってはもらえることはなかっ たのかな、という印象でした。 〇 でも、先日の終業式の日に「休校」している生徒が、「定年」ということで、僕がいなくなる と思ったみたいで、わざわざ記念品を持ってきてくれました(笑)。 それは、嬉しかったですね。

そういう意味では、一番僕を<理解>してくれたのは、<生徒たち>ということになるの かもしれないな、と思いました。

福島智さんと柳澤桂子さんとの対談でした。 福島智さんも、柳澤桂子さんも、名前は知っているのですが、僕はちゃんと読んだことがあり ません。 なんとなくで聞いていたのですが、福島さんの話の途中で、ヴィクトール・フランクルの『夜 と霧』(残念ながら、僕はまだ読んでいません)のことが出てくるんです。アウシュビッツの強 制収容所で、非人間的な虐待を受け、いつ殺されるか分からない日々の中で、そんな中でも一日 が終わると、とてもきれいな夕焼けを見つめて、みんなが感動する場面があるんだそうです。 いいシーンですよね。 柳澤さんは、もちろん、『夜と霧』を読んでおられるわけですが、こう言っておられました。 「拝むというのは、人間の行動の中に、もう遺伝子として組み込まれていると思う」と言われ ていました。きれいな夕焼けを見ると、自然に手を合わせて拝んでいるんだ、と。 ああ、なるほどね、と思いました。 <そういうこともあるのかもしれないな>、と思いました。 どうしてそう思うのかと言えば、 僕のお袋さんは、空に向かって、しょっちゅう手を合わせて拝むんですよ。 太陽が朝登るのを見ると、自然に手を合わせて拝んでいます。 夕方になって月が出ていると、月にも手を合わせて拝んでいます。 それで落ち着くんだと思います。 信仰って、結局、そういうものかもしれません。 吉幾三の『おら、東京さ行くだ』の歌詞にも、 「爺さんとばあさんと数珠を握って空拝む」 というフレーズがありますよね。 磯田道史の『江戸備忘録』という本を読んでいたら、こんな記述がありました。 〇 日本人は地球上で最も「へその緒」を大切にする人たちである。生まれたときのへ その緒を桐箱に納め、一生、大切にとっている。こんな習俗は日本独自のもの。実は 日本人は古代から竹でへその緒を切ってきた。『日本書紀』にも<竹刀を以て、其の 児の臍の緒を截る>とある。竹ベラでへその緒を切る習慣は地方により昭和二十年前 後まで残っていたらしい。金属の刃物は死を連想させるから、たとえ不衛生でも、竹 のヘラで切ってきたと考えられる。 日本人がへその緒を保存しはじめた時期は明確でない。江戸時代には確実にへその 緒を乾燥させ、屋内で保存する習俗ができ上がっていた。しかし、中世のことはわか らない。ひょっとすると、胞衣(胎盤)と一緒に地中に埋納するほうが一般的であっ たかもしれない。 中世のお産については、鎌倉末期の公家・西園寺公衡がつけた妹の出産記録が有名 である。これを読むと、当時から、へその緒は練り糸で結ばれ、竹刀で切られていた ことがわかる。 〇 なるほど。言われて見れば、へその緒を大切にするのは、日本人の特徴なんですね。地球上で 最も、と言うほど特徴的なことだとは、知りませんでした。 ここまで読んでみて、ハッと気がつきました。 中沢新一の『精霊の王』という本には、「胞衣」信仰というのが出てくるんです。 「胞衣」(えな)とは、胎盤のことです。 長野県の「ミシャグチ信仰」は、正体不明の信仰なのですが、国家以前の縄文時代の信仰まで 遡るものだと、中沢新一は考えています。胞衣を祀ってあるんだそうです。 そう考えると、「へその緒」を大切にするのは、もともとの信仰の形は、「胞衣」にあって、 縄文時代の信仰が形を変えて、現代まで残っているのかもしれません。 中沢新一は、こう書いています。 〇 …誕生前の子供は、母親の胎内の羊水の「海」の中を漂っていた。そのとき子供が 水におぼれてしまわなかったのは、胞衣(えな)が子供を包み込んで守ってくれたか らである。胞衣のおかげで、子供は数カ月にもおよぶ水中生活を、無事に過ごすこ とができたのだ。この胞衣は、ふつうは出産のさいに破れてしまう。ところが希に、 胞衣を頭や前進にかぶったまま生まれてくるというケースがある。そういう胞衣は、 海上を旅する人々を水難事故から守ってくれる力をもつにちがいない。この胞衣を 所持していれば、水に浮かんだ船も、胞衣に守られた子供のように、無事な長旅を 約束されるにちがいない、というわけだ。 いつ頃から、こんなことが言われだしたのかは不明だが、この「迷信」は第一次 大戦の頃まで、ヨーロッパで根強い生命力を保ち続けていた、たしかな形跡がある。 ○ そこでは、こう考えられていた。胞衣をつけたまま生まれてきた子供は、幸福で 豊かな人生を送るだろう。それは、この子供が目に見えない霊界とのつながりを失 うことがないからである。霊界をつくっている力は、現実の世界に触れると、たち まちにして消え去ってしまう。ところが、胞衣をかぶって生まれた子供は、現実世 界の諸力の影響からデリケートな霊界の力を守るための、防護膜が与えられている のだ。そのために、こういう子供はたとえ現実の世界で大人になっていったとして も、幼い頃にいだいた大きな望みをくじけさせることなく、すくすくと成長させて いくことができるのだ。善いものを悪しき力から守ってくれる膜をつけたまま、人 生を送ることができるのだから、こういう子供の未来は明るいものとなるはずだ。 人生の嵐にあっても、この子供はなにかの力によって、強く守られることになる。 そればかりではない。胞衣をかぶって生まれた子供には、ほかにも多くの超能力 があると考えられていた。まずその子は、未来におこることを予知できる能力をさ ずかっている。この世界の中にいても、この子供の頭にはいつも薄いベールがかぶ さって、霊界との通路がふさがれていない。そのおかげで、過去と現在と未来のこ とがひとつに共存している霊界のデータを読みとっては、これから起こることを正 確に言い当てることができるというのだ。 こういう子供は、動物と自由に話をすることができるとも考えられている。この 能力は大人になっても消えない。現実の世界と霊界をつなぐ通路がつながっている ことによって、胞衣をかぶって生まれた子供はいまでは人間に理解できなくなって しまった、動物のことばがわかるのだ。すると、いろいろな幸運が舞い込んでくる ことになる。「お城のお姫さまが重い病気に苦しんでいるよ。でもあの病気を治す のは簡単さ。こうすればいいのさ」とネズミたちが話しあっているのを聞いた主人 公は、お城へ出かけていってなんなくお姫様の病気を治して、お姫様と結婚するこ ともできました、めでたし、めでたし。 動物のことばを理解できる主人公は、民話の中では、しばしばすばらしい「聴耳 ずきん」を手に入れることによって、この能力を手に入れたと語られることも多い。 しかし、そこで言われている「ずきん」とは、じつは子供が生まれるときに頭にか ぶって出てきた胞衣の言い換えにほかならない。…… ○ 中沢新一の<想像力>は素晴らしく、胞衣の信仰と、「聞き耳頭巾」(日本にもあります)の 関連性まで広がり、「頭巾」の能力は、「赤ずきん」まで行きます。赤ずきんも、確かに、オオ カミに食べられながら、ずきんをかぶって、再び、この世に生還しています。 磯田さんの本が面白かったので、もう一つ、引用しておきます。 〇 江戸期の随筆『雲萍雑志』(一八四三年刊)に、こんな話がのっていた。 京都・丹波の山奥に貧しい姉妹がいた。姉は十七歳、妹は十歳。父を失い、母と三 人暮らし。姉妹で薪を採り、果物を売り歩くが極貧だ。ある時、姉が涙をうかべて妹 に言った。「このままでは母を養えない。都には人商人がいるとか。この身を売って 母を養おうと思う。おまえはまだ小さいけれど、母を大切にしてね」。姉と別れたく ない妹もしくしく泣いた。 その日から、妹は村外れのお堂に七日間の夜参りをした。だが満願の夜、悪いこと にお堂に二人の盗賊がいた。しかし、妹は怖がる様子もない。盗賊の横で一心にご本 尊を拝む。不思議な少女の出現に、盗賊はかえって気味悪くなり「何の祈願か。言え」 と脅した。 「父が死に、田畑も売ってなくなったの。それで姉は京へ身を売ってけを養おうとし てる。母は養いたいけど、姉には身を売らせたくない。でも、私は小さいから何もで きない。それで神仏に、私の命をさしあげますから母と姉をお助け下さいって祈って たの」 二人の盗賊はそれを聞き、何を思ったか「自分は旅の商人である」とうそをつき、 盗んだ金銀をことごとく風呂敷に包んで少女に渡し、どこかへ去っていったという。 子供が、大人を教育することもある。 〇 こんな話の記録が残っているんだそうです。 うーん。江戸時代には、こんなことがあったんですね。 「貧困」の時代の倫理、というところでしょうか。 この子が、特別にいい子だったのかどうか、わかりません。ひょっとしたら、当時の感覚とし ては、「普通」だったのかもしれません。 盗賊も、すこぶる倫理的です(笑)。 女の子の願いに、心を動かされたわけですよね。 |