読者倶楽部の皆様! ブログの方にも書いていますが、一応、訂正とお詫びなので、万全を期 して、こちらにも書いておきます。 9月号の「彩時記」の中で、 「古代史シンポジウム」のことを書きましたが、 松下孝幸先生に、書いたものを一応読んでもらったところ、 松本の重大なミスがあることがわかりましたので、ここに訂正をさせていただきます。 訂正は、二か所です。 ひとつは、テーマの間違い。去年のものを書いてしまったようです。 もうひとつは、松下先生の考えのところで、先生の考えの真逆を書いていました。(焦) 「どうも百済人ではないみたいで、日本の古墳時代人ではないか」 という箇所が真逆で、 「どうも日本の古墳人ではないみたいで、百済人ではないか」 ということでした。 既に「彩時記」の方は訂正していますが、読者の皆様にも了解していただきますよう、よろし くお願いします。<m(__)m> どうも、脳がポンコツになってきてるかなあ、と、ちょっと落胆しています。 松下孝幸先生にはご迷惑をおかけしました。 失礼しました。

おきます。 田中康雄さんの文章です。 〇 二〇一三年にようやく発達障害グループに加えられたADHDが、生来性としての 発達障害からだけでは診断困難になってきたというのも、皮肉なことである。DSM 流に言えば情緒と行動の障害グループのADHDと発達障害グループのADHDに二 分されたといえよう。 もっとも、一九〇二年に、ADHDの病態を「道徳的統制の異常な欠如(略)」と して医学的に論じたスティル(略)は、この障害が成立するには、 (1)生来的あるいは乳児期早期の病気による発達上の障害 (2)後天的な障害により、獲得された能力の損失 という二つが想定されることを指摘し、その改善には悲観的な姿勢を示しながら、 特別な教育環境の必要性を強く強調した。 すでに田中(一九六〇年)は、「真に心理的次元でのgeneticな立場というのは人 間の形成は結果が原因になりつぎつぎに展開していく自己運動の過程だということを 認識した形成過程的把握でなければならない……中略……類型学的把握は存在の状態 を問題にし、形成過程的把握は過程の様式を問題にするという局面にたち、両者の結 び目を絶えず問うていくことが、じつは自然的立場に立った研究方法なのである。」 と記した。 ネーべン(略)らも「ADHDという診断は、似たような子どもをひっくるめた最 終的な総称」と注意を喚起し「そこに至るまでの複雑で波乱にとんだプロセスは無視 されている」と苦言を呈している。 ならば僕たちは、ADHDという存在が承認されている現在こそ、「発達障害」と いう位置づけを一旦棚上げし、症状形成過程を問題にすべきなのである。 〇 ADHDが、生来的な発達障害というだけでは、診断が難しくなってきた、と。 生来的な障害に加えて、後天的な要素がない交ぜになって、思春期頃に矛盾が大きくなる。 その段階では、二次障害も入ってきて、結局、診断が問題なのではなく、障害の「症状形成過 程」が問題にるんだ、と。 僕も、共感しますね。 昔は、養護学校の教員は、障害の勉強をして、この子はどういう障害で…ということを真剣に 考えましたが、(今でも真剣に考えていますが)、現代の発達障害の子の場合は、それよりは、 生育過程の方が、重要な気がします。そこにおいては、人間関係(信頼関係)の構築がどうやっ たら可能になるのか、が問題になる気がします。 「発達障害」という位置づけを一旦棚上げし、症状形成過程を問題にすべきなのである。 とは、ちょっと感心させられました。

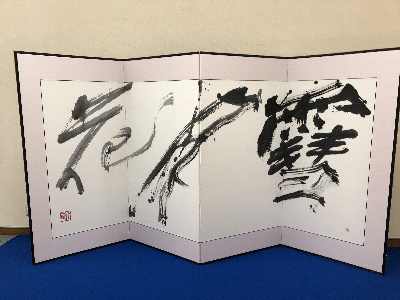

と思いましたので、行ってみました。 行ってみると、金澤翔子さんの書のいくつかが展示されているだけのシンプルなものでした が、僕は、それでいいんじゃないかなと思いました。 シンプルに「書」に引き込まれますからね。 本当は、この日に、ご本人がやってこられるはずだったのですが、関東地方に被害を出した台 風の影響がまだ残っていたので、イベントが中止になってしまいました。だから、主催した人か らすれば、来てほしかっただろうなと思いました。こられたら、お母さんがお話をされたり、本 人が書を実際に書いてくれたのかもしれません。 まあ、僕は、「書」が見れたら満足だったので、良かったです。 翔子さんの「書」を見ると、「線」には自己表出性がある、ということがよくわかります。

最初に書いた「涙の般若心経」です。

「共に生きる」「雪月花」、こういうお手本があるわけではないので、翔子さんの中で、イメ ージがあって、文字を変形させたものを、手を通して書いているはずです。 <線の自己表出性>がなければ、こういう線にはならないはずです。機能的な線だけで済んで いるはずです。 石川九楊さんによれば、漢字はもともと宗教から出てきます。 〇 文字の誕生は、宗教の誕生であり、宗教国家の誕生。言葉では主語の誕生です。こ の場合の主語はあくまで神(天)です。神(天)というものが想定されて、それが能 動的に仕事をはじめます。神(天)が主語になるのです。したがって、文字の誕生、 宗教の誕生、国家の誕生、主語の誕生、これらは同時になされたのです。それが東ア ジアでは紀元前の一三〇〇年あるいは一四〇〇年の殷の時代の出来事です。 ただしこの時代の文字は、古代宗教国家の宗教的な神話にもとづいた、神話的な宇 宙を宿した文字です。 〇 紀元前一三〇〇年から紀元前二〇〇年、殷の時代から秦の始皇帝が出現するまでが、 古代宗教国家の時代です。そして、秦の始皇帝の時代に古代宗教が払拭されて、政治 国家に変わります。ここに秦・漢という政治の国家が生まれます。 この時代を書の観点から整理してみると、殷から秦の始皇帝の前までの時代が、亀 の甲羅や牛の骨に刻った甲骨文、および金属器に鋳込んだり刻ったりした金文の時代 です。それを払拭したのが始皇帝であり、彼によって統一された文字が、すなわち篆 書です。篆書が文字に字画をもたらしました。 甲骨文、金文は、いわば図象のようなものでした。ところが篆書の時代に入ると、 字画を連ねて文字ができるという構造をもつようになります。じつは、これは世界史 上の奇跡なのです。 当たり前といえば当たり前ですが、ヨーロッパではこういう文字の展開ができなか った。ヨーロッパの場合は、字画文字化の段階でアルファベットになってしまいます。 アルファベットというのは、要するに発音記号です。そういうヨーロッパの文字の歴 史を踏まえた上で東アジアの文字を見直してみると、図象の背後にある神話を全部剥 いで、現実の政治に対応する文字に生まれ変わったのであり、これは奇跡というしか ないのです。篆書が東アジアを形成した最も大きな力です。 〇 漢字の元は、中国の殷ですよね。 神の言葉を書き留めたのが、漢字(甲骨文字)です。その辺は、白河静さんが見事に分析され ています。 初期の段階の線は、指示表出性と自己表出性が一致しています。甲骨文字などは、神の言葉を 書き留めたものです。神から降りてきた言葉(命令)に従うことが、行動することだったと考え られます。漢字は、字画ではなく、「図像」でした。甲羅や骨に文字を刻むのですから、微細な 心や心情などは、表現できなかったと思われます。 慇・周と来て、秦の始皇帝です。 周は、封建制であり、秦の始皇帝は、郡県制を取ります。 日本は、郡県制になったのは、明治時代です。郡県制は、中央集権の体制ですから、明治時 代になって、国の命令が、各地に行き渡ることになります。つまり、「神」がいなくなり、人間 が政治を行うことが、確立されました。 始皇帝は、中国を統一し、漢字を統一しました。そうすることで、神を地上に「下ろし」まし た。それまでは、漢字は天上の神のものでした。 始皇帝の段階で、字体が出てきます。 ついでに言うと、始皇帝は、漢字の統一だけでなく、度量衡の統一も行います。度量衡も、神 のものから、人間の基準に改めた、と言えるかもしれません。 字体は、ここから変化していくので、「漢字」は、線の指示表出と自己表出の二重性を実現し たことになります。僕の考える言葉で言うと、「感覚で考える段階」は、秦の始皇帝以前の段階 であり、始皇帝以後は、「抽象的思考え考える段階」になった、ということになりそうです。 〇 翔子さんは、もちろん、「感覚で考える段階」で、「書」を書いている人ではないでしょう か。 翔子さんは、現在は独り暮らしをしているそうですが、家を出ていく時に、お母さんにこんな 手紙を書いたそうです。 何度も間違えて、何度も泣きました。 お母様ありがとう。生んでくれてありがとう。私は一人暮らしをします。離れても私は 月になってお母様を守ります。離れていても一緒に書きましょう。 「離れても月になってお母様を守ります」は、現代では、比喩として理解されます。 でも、翔子さんにとっては、月は、夜歩いていると、自分と一緒に歩いてくれる存在なんです ね。全然、比喩ではなくて、本当にそう感じています。僕の娘も、子どもの頃、夜歩いている 時、「どうして月がついてくるの?」って不思議がっていました。 現代からは、「稚拙な認識」ということになるのでしょうが、反対に、どんなに寂しくても、 お月様がいつでも、隣人として一緒にいてくれる世界の濃密さを、現代人は失ってしまったのだ と思います。

僕は別に行きたいわけではなかったのですが(笑)、奥さんに連れられて、行きました。 まあ、夏井さん自身は、テレビでもおわかりのとおり、トークは達者な方ですから。あのとお りのトークで、会場を盛り上げていらっしゃいました。 夏井さんは、愛媛県の方なんですね。今でも愛媛に住んでおられるんだそうです。どんな方な のか全く知らなかったのですが、もともと、愛媛の学校の国語の先生だったんだそうです。途中 で教職を辞められて、俳句のタネを広げる活動を始められたんだそうです。「プレバト」よりも 以前から、地道な活動を続けておられたんだそうです。こういう人が認められるのは、うれしい です。「プレバト」でメジャーになられてよかったなと思いました。 ちなみに、着物は着ておられませんでした(笑)。動きやすい服装でした。着物は、一枚もも っておられないんだそうです。 あれはテレビ用の衣装で、提供しましょうと言ってくれた会社(?)があるんだそうです。も ちろん、もらえるわけではなくて、着たら返さないといけないんだそうです。だから、汚さない ように気を遣うらしいです。 〇 それで、内容ですが、要するに、「句会」でした。 「句会」というのは、初めて見ました。「句会」には、ルールがあるんですね。 僕は全くしりませんでした。 夏井さんがやっておられたのが、典型的な句会なのかどうかはわからないのですが、みんなで 俳句を作って、合評するのですが、自分が作ったものだとは言わないんです。言うと「失格」で す。それがルールなんだそうです。 それで、自分の句を褒めるんです。「私は、この句のどこがいいと思う」ときうのを、他人の 振りをして、褒める。それで、みんなに評を入れてもらう。最後に、この作品は誰、と言われた ときに、自分の名前を言う、ということなんだそうです。 そういう伝統になっているみたいですね。 〇 もともと、学校の先生だけあって、教え方がうまいんですよね。 1000人くらいの会場に来た人は、たぶん、ほとんど俳句なんて作ったことのない人たちだ と思いますが、その人たちに、俳句を作らせてしまうんですから。 こんな感じです。 俳句の「音」は、 5・7・5、である。(これは誰でも知っています) 「文字」ではなく、「音」での「5・7・5」であることが大事だと。「音」だと、文字数オ ーバーでもおかしくないことがありえることになります。 たとえば、「チューリップ」は、音で言うと、 「チュ・ー・リ・ッ・プ」で、5音です。 「チュ(拗音)・ー(長音)・リ・ッ(促音)・プ」。 そして、季語は、大体、5音でできているから、 要するに、残りの「12音」を作ればいいんだ、と。 〇 会場の人には、俳句を書く紙と、春夏秋冬の季語が、印刷された紙が配られます。 そこで、会場の人をひとりあてて、「お昼何を食べたか」って聞きます。 その人は、「親子どんぶり」と答えました。 「親子どんぶり」で、もう7文字できています。 あと「5文字」作ればいいですよね。 「親子どんぶり 食べました」で、もう12文字ができます。 そこに、上に、あと「季語」をつければいい。 プリントの中から、「秋うらら」を選びます。 「秋うらら 親子どんぶり 食べました」 ※(上五) (中七) (下五)と呼ぶんだそうです。 で、もう一句できてしまうんだ、と。 これで、いいんだ。これでできてしまうことが、俳句のいいところだ、と。もちろん、「出来 映え」はここでは問わない、ということです。名人になるためには、ここからの努力が必要だ が、やりたい人はやればいいけど、そこまでする必要はない。 そうすると、後は、会場の人に5分で作ってもらいます。 実際に作ってできたのを見ていますから、みんな大体、5分で作ってしまいます。 「なるほど!」と関心しました。 「季語」というのは、なんで入れないといけないのか、ずっと疑問だったのですが、ようやく 意味が分かりました。 季語を入れることで文字数が減るじゃないかと思っていたのですが、かえって、季語が入る ことで、作品の世界が深くなったり、感性の輪郭が、はっきりと決まるんですね。 十二文字は同じでも、 「秋うらら 親子どんぶり 食べました」 と 「そぞろ寒 親子どんぶり 食べました」 では、まったく感じが違ってしまいます。 〇 会場全員が作ったものを、夏井先生が選ばれて、最終的に会場の人の作品の中から、7句が選 ばれました。 どれも、ああ、なるほどいい句だな、と思いました。 「春の朝 いってしまった おとうさん」とか。 会場の拍手で優秀作を決めたのですが、 「残業の 疲れほどける 冬の月」(※中七は、ハッキリ覚えていません) あと、忘れました(※内容は覚えていますが、句のてにをはまで覚えていません。) 驚いたのは、夏井先生が「この句をどう読みましたか?」と聞かれて、手をあげて、発表され る人が結構いたことです。 僕が印象に残っているのは、 「失語症の 君と歩みて 秋の空」 という句だったと思います。 僕がいいなと思ったのは、構図が、「共視」の関係になっているところです。一緒に歩いてい るので、お互いを見てはいません。しかし、同じ秋の空の風景を見ていることは、共有しあって います。そこへ、「失語症」の君なので、言葉にならない思いが渦巻いていることがよくわかり ます。言葉は出てこないのですが、見事な構図の情景と複雑な心情がよく表現されていると思い ました。僕は、手をあげて、発表するキャラではないし(笑)、説明しようとすると、共視論 (北山修)から説明しないといけないので、いきなり話しても、みんなに伝わらないだろうなと 思ってやりませんでした。 後に、この句を作られた人の話がありましたが、実際に、旦那さんが脳出血で失語症になられ たんだそうです。数年間は、失語症だったみたいです。 〇 要するに、俳句というのは、日常にふと感じる感情を言葉で書き留めるのに、適した形式なん ですね。 それに比べると、短歌は、日常の中に成立する<一瞬のドラマ>を書き留めるのに、適した形 式なんだと思います。俵万智さんがそうです。 夏井さんは、今年はもう一回、山口市に行かれるそうです。興味のある方は、どうぞ(笑)。 僕はもういいです(笑)。 |