4月から、中学一年生4人の担任になりました。 その中の一人の男の子(以下、A君)は、自閉ちゃんなんです。 まだ言葉があまりなくて、コミュニケーションが難しいんですね。 まあ、そういう子が、僕は好きなので担任を引き受けたんですけどね(笑)。 で、最初に担当してみて、とりあえずの「あたり」をつけていたんです。 この子は、人の言葉は聞いていないようで、実は、よく聞いて、わかっているんじゃないか な、と思うことが何度かあったんです。 だから、この子のイライラの原因は、周囲の人たちの言葉はよくわかっているのに、自分は、 言葉がうまく使えなくて、それでイライラがつのってしまうんじゃないかな、と思いました。 つまり、周囲の外側の言語(理解する言語)と、内側からの言語(内面の言語)とのズレ (ギャップ)が大きいために、内面のモヤモヤが溜まってしまうんじゃないかな、と考えた わけですね。東田直樹くんも、外側からだけで見たら、内面にあんなに豊かな言葉があるとはわ かりません。 それで、最初のころ、こんなことがありました。 その日も、A君は、イライラしてリモコンをバンバンぶつけて、壊しそうになっていました。 たまたま僕と一緒の時間だったので、アイフォンを貸してやって、それを見ていたのですが、 自分がやりたいゲームの画像があって、そこに行きたいのに、それが見つからなくて、イライラ しているみたいでした。 僕に、パソコンの画面を見せては、(この画面が見たいんだ!見せてくれ!)と言っている のはわかったのですが、アイフォンの「画像」だけでは、どうやって探せばいいのか、皆目、ど うしようもありません。 言葉で検索すればいいので、何を見たいのか聞いてみたのですが、 「〇▽◇*&」(ムニュムニュ) というばかりで、よく聞き取れないんです。 でも、彼が「伝えたい」という強い意思を持っていると感じたので、諦めずに、何度も話しか けてみるようにしていました。 「ちゃんとわかるように言わないと、僕にはわからないから、はっきり言ってごらん」 と何度も励ましてみました。 それが、A君が何回も言っているうちに、なんとなくイントネーションが伝わってきて、わか る気がしてきたんです。 最初の音が「そ」であることは、わかっていました。 「そ〇▽◇*&」と聞こえていました。 「そ…」 「そ〇〇〇〇〇」…ん?…… 「あ! その日暮らし!?」 A「そう!」 この時、二人の目が合いました!(笑) A君の「そう!」は、めっちゃ大きな声で、ようやく通じた、という気持ちがよく表れている 「そう」でした。僕も、この時は初めて、A君とコミュニケーションが、ピッタリできた気がし て嬉しかったです。 大げさに言うと、遥かな昔に、最初の人類同士が、初めて言葉を交わすことができた時 は、こんな感じだったんじゃないか、と思いました。 A君が、いつの日か、 「そうか。言葉って、こうやって使えばいいんだ(!)」 と気が付く日が来るといいな、と感慨にふけりました。 〇 とまあ、…4月にこんなことがあって、5月になりました。 気のせいか、これ以降A君は、自分から話そうという姿勢が見えるようになりました。 僕にも「松本先生、〇〇して」と言えたりするようになりました。 5月のある晴れた日、A君と学校裏の畑の道を歩いていたんです。 途中に、桜の木があるんですが、もう5月なので、葉桜になっています。 その樹の下を通ったんですよね。 そしたら、A君が、突然、こう言ったんです。 「さくら、もう、終わったの?」 「えっ?!」 僕は、一瞬、耳を疑いました(笑)。 まさか、A君が、そんなことを言ってくるとは思わなかったのですが、ハッキリと聞き取れる 発音で言ったので、聞き間違いではありません。 内心は、ドキッとしましたが、とりあえず、言葉を返さないといけないと思ったので、 「そうだよ! 桜は散ったけど、またきれいな花がたくさん咲いてるなあ!」 と返しました。 こんなことってあるんだなあと、ちょっと感激しました。 〇 実は、この話には、ちょっとした伏線があるんですね。 4月の頃に、ちょうど同じ場所を二人で歩いていたことがあって、その時は、A君もまだあま り会話ができなかったんです。 その時も、会話が成り立つとは思っていませんでしたが、でも、とりあえず今は、いろいろ言 葉をかける方がいいなと思っていたので、桜を見ながら、 「ほら、桜がきれいだなあ。こっちの桜は、もう散ったけど、今はこっちの桜がきれいに 咲いてるなあ」と言ったんです。 もちろん、その時は、A君は何も言葉を発しませんでした。 ただ、一瞬、ちらっと桜の方を見るだけは見ました。 それだけの反応だったんです。 A君がその時のことを覚えていて、言ったのかどうかは確認の取りようがないのでわかりませ んが、僕はちょっと不思議な「めぐり合わせ」に驚きました。 時が過ぎ、桜の花びらは散り、A君の心に言葉が芽生え始めているのかもしれないな、と思え る体験でした。

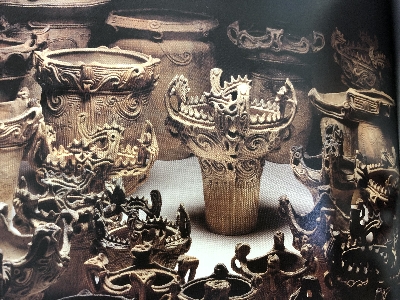

今月は、『前略 前進の君』(鳥飼茜)というマンガを読んで、とても感心して、とても驚き ました。 ブログ版にも書きましたが、いずれ書きたいと思いますが、その衝撃の意味を書き留めておき たいと思います。 〇 吉本隆明さんは、『言語にとって美とはなにか』で、言語を<自己表出性>と<指示表出性> の二重性として捉えました。 その二重性の考え方を、吉本さんは、カール・マルクスの貨幣の二重性(交換価値と使用価 値)から援用して、導き出しました。貨幣の動きと、言葉の動きは対応させて考えることができ る、と考えました。(※この考えは、三木成夫さんの思想にも対応しています) 僕も、線は、自己表出と指示表出の二重性で成り立っていると考えています。線もまた、言葉 と同じように、人間存在の二重性に対応した表現のひとつだと思うからです。 それで、戦後のマンガは、手塚治虫の線から始まります。 でも、手塚さんの線では込められない思いがある人たちが、いました。 「劇画」の人たちです。 劇画の線というのは、線の指示表出性を拡張することで成立したのだと思います。 少女マンガの線もそこから分化してきたと思います。 少女マンガの線は、手塚さんの線の自己表出性の面を拡張することで成立したのだと思いま す。 その後、大友克洋の線が出てきます(1973年)。 大友克洋の線は、線の指示表出性の更なる拡張だったと思います。 大友克洋の線によって、日常の普通の世界をより微細に描くことができるようになりました。 手塚さんの線では不可能でした。 同時に大友さんの線は、日常の世界と同時に、非日常の世界(『アキラ』や『童夢』)も描く ことが可能な線でした。 手塚治虫さんも大友克洋さんの線によって、『アドルフに告ぐ』の世界が描けるようになっ たと言われています。 自己表出性の線は、どうなるのかと言うと、大島弓子の線、高野文子によって、より抽象的な 線が可能になったと思います。 〇 もう一つの線は、デジタルの線の登場です。 社会の進展の過程で言えば、デジタルの線が出てくることは必然であると言えると思います。 デジタルの線とは何かと言えば、指示表出性の更なる拡張であると言えると思います。全然ブ レ(揺れ)がない線ですよね。 この線が、これからも席捲していくであろうことは確実ですから、自己表出性としての線は、 もう衰退する一方ではないのか、と思っていたのですが、鳥飼茜さんは、違いました! 鳥飼さんの人物は、ペンではなく、鉛筆の線で、描かれています。 それから、ワク線も、吹き出しの中の文字もレタリングで、手書きになっています。 つまり、普通ならデジタルで描かれる線まで、手描きの線なので、文字、ワク線まで、微妙に 手描きのブレがあって、自己表出性を感じます。 そうか。こういうことが可能なのか! と思って、感心させられました。 今でも、時々、吉本隆明さんを読み返しています。 いまだに刺激を受けています。 すごいなあ、と改めて感心させられます。 ○ 逆にこの「人間だから」が意力を越えて修練するために行為とのあいだの背離を通 常より拡大するのか。これは人類が他の哺乳動物、たとえば一番人類に近い動物(類 人猿)からこの意志力とそれを実現しようとする行為(運動)との背離を常に拡大し ようという衝動をもち、拡大の空隙を言語と想像力によって充填しようとしてきた理 由であるといえる。これが言語を喋り、脳の働きと関係ないようにさえ思わせるよう な想像力や空想や妄想を生み出す不可思議な動物(人類)を生み出し、文化と文明を 生態史の先につけ加えた所以だといえよう。 わたしたちは文化史や文明史にほかならないものを人間の「歴史」と考えさせられ てきた。これは西欧近代の歴史の誤解だといえよう。人類が猿類と分かれたのは百万 年を単位とする以前といわれている。また人類が地域と種族の別れによって種族語に よる固有言語を生み出し、居住地域の集合が拡大するにつれて民族語と呼ばれるもの を作り出すに至ったのは十万年単位の以前といわれる。また人類の生態的な身体機能 は植物性、動物性を包含する固有性を精神機能と乖離したり、合一したり、言語を分 断し、造語し、クレオール化した全歴史を所有して現在に至っている。 これらの総合が人類(人間)の「歴史」であり、文化史と文明史が「歴史」ではな い。文化史や文明史を「歴史」とみなしたがため、器物や遺跡、道具とその使用、ま たその便宜性の増大、それを認知する精神の機能的な発達を「歴史」の進歩とみなす ようになってしまった。ある古典時代の初期に(たぶん人類の宗教性や倫理などが固 有宗派に変換する起源のころ)、重要なことは悉く人間に認知されてしまった。その 後はトリヴィアルな細分化、粗暴化、凶悪化が進化する一方で、その眼をそむけるよ うなつまらなさを正視するのをためらって、「歴史」概念を作り上げてしまった。そ れは人類を総合的な生態動物として認知するために「歴史」の概念を延長する始原ま でさかのぼることと反対の試みにすぎない。そこで近代民権国家は概念として死滅す るとおもう。 ○ 文化史や文明史を、歴史と見る見方は西洋の誤った見方である、と。 その通りではないでしょうか。 文化史や文明史は、「外側から見た歴史」に過ぎない。 「文化」や「文明」以前に、もっと長く人類の歴史は続いているんだ。 西洋の歴史の概念は、「文化・文明」の外在史にしかなっていない。 <精神の内在史>まで想定して、動物・植物を内包した存在として人間を想定すれば、もっと 人間の始原にまで、時間をさかのぼることができるし、そこまでさかのぼらないと、本当の 意味での総体としての人間の<歴史>は見えてこないんだ、と。 僕自身は、吉本さんが頭に描いていた「総体としての人間の歴史」というものが、どのような ものであるのか、まったくわからない、としか言いようがありません。残念です。 僕は、「文化史」や「文明史」よりも、はるかに以前の動物段階から人間段階に移行する 頃、その中間として、「自閉症的段階」という段階があったのではないかと思っています。 「自閉症段階」というのは、「感覚で考える段階」ということです。 動物も、感覚で考えています。 でも、本能から離脱することなく、直感的に判断して生きていて、見事です。 初期の人間は、そこから離脱して、「感覚で感じることを元にして考える」ことをするよう になりました。 だから、人間にとって、「考える」とは、意識と行動との間に「遅延」が生ずることを意味し ています。 対象について考えることが増えれば増えるほど、「遅延」の格差が大きくなります。 やがて、生理的身体に還元できないほどに、「遅延」が生じるようになり「感覚で考える思 考」から離脱した「思考」が可能になりました。 それが「抽象的な思考」です。 「感覚で考える段階」では、自分の周囲と自分との関係を切り離して考えることができませ ん。抽象的思考で初めて、世界と自分を切り離して考えることが可能になります。 縄文時代の土器は、「感覚で考える段階」(感覚と思考が分離せずに、融合している段階) が結実した見事な結晶です。

現代の人間には、もう作ることはできないと思います。 〇 ところで、もう一つ、言いたいことがあります。 わたしたちは文化史や文明史にほかならないものを人間の「歴史」と考えさせられ てきた。これは西欧近代の歴史の誤解だといえよう。 ということで言いたいのですが、「知能検査」で、人間の「優劣」が決まる、という人間観 も、西欧近代の歴史の誤解だと思います。 これは、総合支援学校にいると、すぐにわかります。 知能指数が高くても、社会のルールを理解できず、生きていけない人はたくさんいます。知能 指数が低くても、社会でみんなの中で楽しく生きていける人も、たくさんいます。 僕が最初に勤めた養護学校で担任していた子は、作業もできなくて、給食も、三人がかりでな いと食べられない子でした。知能指数は、図ることすらできません。 でも、とても楽しい子で、みんなから好かれていました。 僕も、彼からずいぶん教えてもらいました。 彼とは、楽しかった思い出しかありません。 知能指数や、作業できるできないで、人間の優劣を決めれば、彼などは、何の役にも立たない ということになるでしょう。でも僕は、そうは思いません。 |