聖奈さんのお母さんが、フェイスブックでシェアされたので、見ることが出来ました。 NHKの番組みたいです。 発達障害の人たちの思いを、2分間のアニメにして伝えようという企画みたいです。 ご本人がナレーション。新進のアニメーターさんが、アニメ化を担当されているそうです。 たまたま見た、落語家の柳家花緑さんのが面白かったので、紹介しておきます。 花緑さんは、文字を読むのが苦手だったんだそうです。 こんな感じ。 ライム⇒⇒⇒ラムネ あさくさ⇒⇒⇒さあくさ 友人⇒⇒⇒ともだち って読んでは、先生に叱られていたみたいです。 通知表は、美術や体育以外は、ほぼ1か2だったそうです。 苦しかったことだろうなと思います。 それで、中学校を卒業して、落語の世界に入りました。 落語の世界は、師匠からの「口伝え」で教わるんだそうです。 そりゃそうですよね。 桂枝雀も、師匠のところへ行って、落語を聞いて勉強したって言ってました。 語調や所作や雰囲気は、文字では伝えられませんから。 花緑さんは、耳(聴覚)からの情報処理が得意だったわけですね。

今月は、娘(長女)ののんちゃんの結婚式がありました。いろいろ紆余曲折がありましたが、 それは気分が悪いので書きません。 娘が、幸せに人生を送ってくれれば、それでいいです。

結婚式は、洋式でした。 娘が選んだんです。 ご存知とは思いますが、洋式の場合は、花嫁と花嫁の父が、バージンロードをふたりで歩いて いって、祭壇で待っている新郎に、娘を手渡す、ということになるんですね。 娘は、和服が好きらしいのですが、<お父さんと結婚式場のバージンロードを歩きたい>、と いうことで、ドレスでの洋式を選んだそうなんです。 そんなこと言われたら、もうがんばらざるをえませんよね(笑)。 だからこれは、マジで頑張りました!(笑) 歩き方には、ルールがあって、右左交互に歩くのではなく、右足で出て、左足をそろえる。次 に左足で出て、右足をそろえて、次にまた右足、というように歩きます。途中で、あれ? 今度 は、右かな?左かな?というのがわからなくなってくるんですよね(笑)。 本番は、緊張はしましたが、足は間違えませんでした!(笑) その後の披露宴では、ずっと、「花嫁の父」として、ビールをついで回り、終わりました。 そして、最後に、娘の手紙の朗読があったのですが、その時に娘が、お父さんの思い出、とい うことで手紙を読んだのですが、こんなことを言ったんです。 小さいころのお父さんで、覚えているのは、小学生低学年の頃、何かで頑張ると、「おでこに 丸!」と言って、おでこに指で〇をしてくれたことです、って言ったんです(笑)。 そう言えば、確かにやってました!(笑) 娘のおかげで、僕もひさびさに思い出しました。 当時、最初の養護学校に勤めていましたから、生徒によくやっていたんですよね。 指でおでこに丸を書きながら、「おでこに〇!」って言ってました(笑)。 娘が、これが印象に残っていたとは! 驚きました(笑)。 何が印象に残っているかなんて、わからないものなんですね。 僕がお袋さんのことで覚えている最初のものは、薬を飲むためのガラス製の「吸い口」ですか らね(笑)。その頃のお袋さんの映像は、記憶に残っていません。不思議です。

今月は、生徒の「校内実習」がありました。高等部になると、二週間の「現場実習」があるの ですが、中学校なので、二日間の「職場体験学習」になります。 僕が副担をしているクラスは、一年生なので、「校内実習」(校内での作業学習)ということ になりました。 そこで、校内実習の二日間の午後は、「施設見学」ということで、外の施設に見学に行ったん です。 初日は、近くの作業所に行ったんです。 それは、僕にとっては、懐かしい施設で、昔、高等部にいた頃に、生徒が実習でお世話になっ たところなんです。その頃の生徒たちが、今でも、そこで働いているんですね。 彼(彼女)らに会えるのも、僕の密かな楽しみでした。 行って見たら、いました!(笑) 僕のことも覚えていてくれて、楽しく話しました。 作業の時間が始まると、また黙々と作業をしていました。

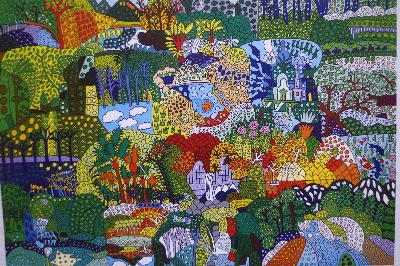

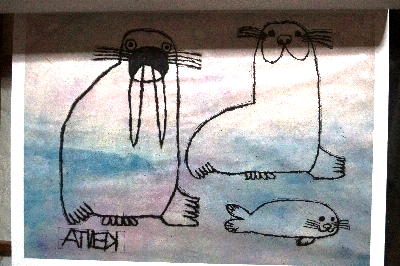

僕はもう、こういう姿を見ると、グッと来てダメなんですね(笑)。 ウウッとなりました。 我ながら、年なのかなあ、と感じました(苦笑)。 でも、彼らは、20年近く、この姿勢で、作業してきたんだと思うんですね。ほとんど、休む ことなく働いていると思います。 その年月が、この背中には込められていると思えて、グッと来たんですよね。 〇 「働く」つながりで、次に行きます。 今年初めて知ったのですが、山口県には、「アトリエのん」というところがあって、山口県内 の総合支援学校や施設で絵を描いている障害者の人たちの絵を募集して、毎年、カレンダーにし ているんだそうです。 大変いい企画だと思ったので、ひとつ買ってみました。 どんな絵か、宣伝を兼ねて、ちょっとだけお見せします。 興味がある方は、買ってあげてください。 すべてカレンダーの絵をカメラで撮ったものなので、画像は鮮明なものではありませんので、 ご了承ください。

※この絵は、うちの学校の生徒の絵です。↑

どの絵も、いい絵だと思います。 本当は、埋もれている見事な<表現者>が、日本にはたくさんいるのだと思います。 彼らにとっては、絵を描く(表現する)ことは、「生活の一部」なんですね。 ラスコーの原始人も同じ感覚だったと思います。 どの絵も輪郭線がハッキリしています。 昔、中学校の美術の先生が、線で絵を描くのは間違いだと言っていたことを思い出します。 ものを見てみろ、「輪郭線」なんてものはないだろ、それを線で描くマンガの絵は間違ってる んだ、と言っていました。自然に線なんてものはない。自然を線を使わないで描く、それが正し い描き方なんだ、と。 僕は、それまで、マンガばっかりでしたから、その考え方にショックを受けました。 でも、今考えると、それは違うと思いますね。 養護学校の生徒の絵は、みんな輪郭線を描きます。 原始人の洞窟壁画も、同じです。 それは、認識が未熟なのではなく、初期の人間(感覚で考える段階の人間)が、自然を直 感的に表現しようとすると、線を使うことになるんだと思います。 原始人は、<最初の段階で、抽象的な表現ができたのだ>と考えた方がいいのではない か、と思います。 それで、ちょっと考え込んでしまったので、メモ代わりに、<抽象性>の起源について、ここ で少し考えをまとめておきたいと思います。 おつきあいいただける方は、よろしくおつきあいください。 中沢新一は、『神の発明』の中でこう言っています。 ここから始めます。 〇 世界中から発見されるこうした不思議な模様がいったい何なのか、私たちには長い 間謎でした。それがようやくわかってきたのです。これは人間が自分の脳の内部から 出現してくる光のイメージを、幾何学的なパターンとして表現したものなのです。自 分の内部からわきあかってくるこのようなパターンについて、人類はずいぶん古い頃 から豊かな体験と知識をもっていたようです。その知識が今日ではもはやアマゾン河 の奥地に住む人々の間にしか、完全な形では残らなくなってしまったわけです。 〇 今日ではこうしたパターンは、完全な暗室に入ることによっても出現してくること がわかっています。完全な暗室に入り、外からの光の入力がなくなったあと、気持ち をゆったりさせたまましばらくすると、急に視覚野が発光しだすのです。ぼおっとし た雲のようなものがあらわれ、小さな星のようなものが明滅し、ついで青や緑や黄色 などの淡い色彩が流れていきます。R・ドルマトフが見ていた「格子状」の網なども、 はっきりと見えてきます。 児童心理学にも同じ研究が適用されて、二歳から四歳くらいの子供の描く「抽象的」 な絵に、早くも「内部閃光」で見られるのと同じパターンが描かれるのが観察されま した。子供はいつそんな体験をしているのでしょう。眼球を強く押すと、似たような パターンが発生することから見ても、子供はごく自然な形で自分の内側から発生して くる「抽象的」な図形を体験していて、まわりの世界の犬やお母さんの姿を描く前か ら、立派な「抽象画家」の能力を示すのではないかと、見られています。 人類学者や考古学者たちは、こう考えました。幼い子供が立派な「抽象画家」であ る理由が、誰に教えられることもなく子供たちが見ている「内部閃光」にもとづいて いるのだとしたら、旧石器時代の洞窟や新石器時代の壺などに描かれている特有な文 様も、「内部視覚」の見ている光のパターンにもとづいているのではないか。そうだ としたら、芸術の発生をこの「内部視覚」の表現から考えることはできないだろうか。 外の世界を見て、絵を描きはじめたのではなく、人類はまず自分の内側に発生する光 のパターンを「見て」絵を描き出したのだ、とこう考えるわけです。 〇 私たちは、どうやらスピリットの素姓について、ある重大な情報を手に入れること ができたようです。 現代の科学者たちは、さきほども言いましたように、「内部視覚」というものを、 視神経の通路でおこるニューロンの発火と結びつけて理解しようとしています。もち ろんそう理解したからと言って、そのときに体験する多様きわまりない光のパターン がどうして発生してくるのかなどということを、少しも説明することはできませんが、 重要なのは、「内部視覚」が心的現象の物質的な素過程におこっていることの直接的 な反映であるということです。 コンピュータの「物質的な素過程」と言えば、ソフト面では0と1という二つの数 字がずらっと並んだ表のことであり、ハード面ではON/OFFという電圧変化の連続に ほかなりません。それとまったく同じで、心的過程の「物質的な素過程」でも、流動 的な心的エネルギーの深部から、多様きわまりない光の形態がつぎつぎと出現してい る過程が、たえまなくくりかえされているだけです。この「物質的な素過程」から意 味をもった世界が構成されてきます。 その意味では、「内部視覚」は心の内部であると同時に、心の外部でもある、とい うことになるでしょう。そこでおこっている物質的な過程を土台にして、のちの心の 活動すべてが構成されてくるのですから、「内部視覚」はたしかに心の内部でおこっ ている現象だと言えます。しかし、それは意味が発生する以前の空間でそれはおこっ ているとも言えるので、「内部視覚」を通じて人は心の外部にも触れている、と言う ことができます。 〇 中沢新一が言っていることは、抽象性の起源として、とりあえずの不満はないと思う。(た だ、もっと細部を詰めないとよくわからない気がする)一番最初まで遡れば、意識が発生する以 前(脳の信号)の段階までさかのぼることになるからだ。 どうして僕がそう思うかと言えば、僕も、子どもの頃、目をつむっていると不思議な幻想的な 光とイメージが見えることがわかって、何度もやっていた記憶があるからだ。眼を指で強く押し たり、太陽を見ると、いろんな幾何学的な模様が見えるのが不思議だった。 また、自閉症当事者の記述を読むと、小さいころ、不思議な幾何学模様が空中に浮かんで見え た、という記述が見えることがある。ドナ・ウィリアムズや、泉流星など。昔の人は、もっと鮮 明に見えていたかもしれない、と思えるからだ。 〇 僕の理解では、心もとないが、とりあえず、こう書き留めておく。 脳のニューロンの発火は、「物質的な素過程」であるが、気の遠くなるような、長い時間の中 で、それらが延々と繰り返されるうちに、同時に、その過程が、「心の過程」の反映や遅れを引 き起こすようになった。 それが、脳と心の「二重性」の過程として成立するようになった、と。 脳の「物質的な過程」と「心の過程」とのズレとして、<意識>は生まれた。 だから、人間が最初に、意識として獲得したのは、<抽象性>だった。 初期の人類は、表現すると、<抽象性>を媒介とした表現になるより他、表現のしようが なかったのだ。 |