いやあ、とても懐かしかったです。 主演は、三ツ木清隆。 昔の番組だし、特撮も円谷プロと比べると、チャチなんですよね。それは子供の自分でも、そ う思っていたのですが、でもなぜか面白くて、好きだったんですよね。 主題歌もカッコ良かったです。 どうして面白かったのか、考えてみました。 たぶん、主人公の設定が「生身の人間」だからじゃないかなあと思いました。 エスパーは、生身の人間なんです。 生身の人間が、「強化服」を着ているんです。 こういう設定は、当時あまりなかったと思います。 ウルトラマンは、「宇宙人」だし、仮面ライダーは、「改造人間」ですから。 もともとヒーローの元祖「月光仮面」は、「生身の人間」でした。「強化服」も着ていませ ん。単に、「変装」しているだけです。 エスパーは、超能力が使えるわけでもなく、普通の中学生(かな?)ですから。人間的な感情 移入がしやすかったんじゃないかと思います。 この間、おふくろさんが、「今年は、ビワの当たり年だ」って言ってたんです。 うちの畑には、三本のビワの木が植えられているそうなのですが、今年は、どれもいっぱいに 実がなっているそうで、こんなことは珍しいって、言っていたんですよね。 おふくろさんが、この家に来て、今までになかったっていうんですから、相当な年月、こんな ことはなかったわけですよね。それこそ50年以上なかったことだと思います。 そういうことは、とりあえず確認しておいた方がいいと思ったんですよね。 それで、畑に行って見てみました。 そしたら、まあ、相当に凄かったです。(写真、参照)

僕も、初めて見ましたね。 マジで驚きました。 ところで、気が付いたのは、もうひとつあって、 おふくろさんが「ビワ」のことを「ビヴァ」って言うんですよ。 何回聞いてもそう聞こえるんです。 「ビヴァ」って言ってる気がします。 昔の人は、「ビヴァ」って言ってたのかもしれませんね。 ちょっと気になりました。 職員室前の廊下に、ふと見ると「梅」が売られていました。 懐かしくなって、思わず一袋(一キロ、百円)買ってしまいました。 「梅ジュース」を作ってみたくなったんですよね。 かつて勤務していた「宇部総合支援学校」には、広い農園があって、そこには梅の木がたくさ ん植えられていました。 この時期になると、作業学習で生徒たちがたくさん収穫します。 それを作業で加工して、たくさんの、おいしくて酸っぱい「梅干し」を作ります。 クラスにも梅の実のおすそわけをもらえるので、クラスで「梅ジュース」を作っていました。 夏の暑い頃に飲む梅ジュースは、最高に美味しかったです。 生徒も大好きでしたね。

梅の実のヘタを取って、氷砂糖を間に入れながら、層になるようにして入れていきます。 暗い所に安置しておくと、梅から水が自然に出てきて、ビンに溜まります。 これだけでも、昔の人の知恵ってすごいなあと思わされますね。 今は、こんな感じになっています。

昔、僕は作り方を全くしらなかったので、梅ジュースって、水がまったくいらないというのを 初めて知りました。水を足すんだとばかり思っていました。梅から出る水って、結構たくさん出 るんですね。 梅の実って、そのまま食べれば、毒なわけですから。 昔の人は、それを梅干しにしたり、梅酒にしたりすると、今度は健康食品になるって知ってい たわけですよね。 〇 作りながら、生徒と話していたら、「おばあちゃんが昔作っていた」と言っていました。 お兄ちゃんが昔、ぜんそく気味で、のどが弱かったときに、おばあちゃんが梅ジュースを作っ て飲ませていた、と言うんです。 良い思い出ですよね。 そんな記憶がよみがえったんですね。 昔はそれが普通だったわけで。家族で手間をかけて、梅ジュースを作ると、こういう思い出が 残るんですね。 昔の日本には、こういう<手作りの思い出>が、きっとたくさんあったんだと思います。 僕のばあさんも、梅酒もみそも手作りで作っていました。お腹が痛いときは、自家製の梅酒を 飲ませてくれました。お腹が痛いのには、よく効きましたね。 日本人は、「便利さ」と引き替えに、そんな思い出を捨て去ってしまったんですね。 「便利さ」は、確かにいいものなので、今さら手放すことはできませんが、それでも複雑な気 持ちになってしまいます。 でも養護学校の生徒には、まだ、そんな雰囲気が残っています。 今年も運動会が終わりました。 今年の運動会も、「ピカチュウ」が出て、バズーカ砲を打ちました(笑)。 実は、僕もそろそろ引退だし、病気にもなったし、今年はもう出ないでいいかなあと、直前ま で思っていたんです。 ところが、ある生徒から、「ピカチュウ」に出て欲しい、と頼まれたんですよね。 「ピカチュウが出ないと寂しい」 「高等部にもピカチュウに出て欲しいと思っている生徒がいますよ!」 って言われたんです。 そうか、そこまで言われるなら、「少しだけなら出てみようかな」と考えました。 うちの運動会は、体育館でやるんですね。 それで当日、いよいよ順番になって、ピカチュウを隅っこで着ていたんですよね。 そしたら、高等部の男子生徒が、 「ピカチュウ〜!」 って、 大きな声で、近づいてきたんです! もう、ビックリしましたね(大笑)。 同時に、ちょっぴり反省しました。 僕自身は、ピカチュウについて知ってるわけですよね。自分のことなんだから。 中身は、病弱なおじいちゃんに過ぎない、と。 でも生徒にとっては、何はともあれ、 出ている限りは、<ピカチュウ>なんですね。 疲れましたけど、ちょっぴり反省もして、同時に嬉しい運動会でした。

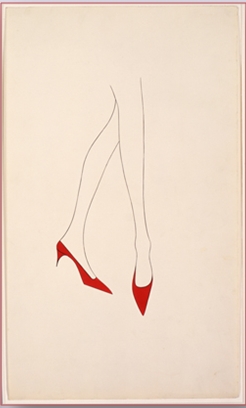

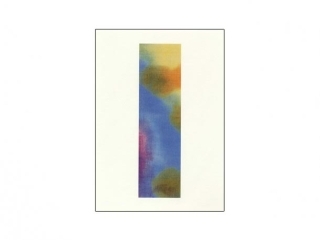

どちらも、いい画像でした。 娘としては、こんな絵があるんだけど、いいと思うんだけど。 父さんは、どうよ、と言いたいわけですよね? それがこちら。

大学の授業で紹介されたんだそうです。 めっちゃ、いいと思ったそうです。 僕も、いいと思います。 娘は、 「線って、すごいんだ!」と思ったそうです(笑)。 一本の線に過ぎなのに、どうしてこんなに惹かれるのか。 一本の線なのに、柔らかさも、深さも感じます。 一本の線に過ぎないのに、現実の脚以上に、リアルを感じる(ハイパーリアル)ことが、 不思議だと思ったみたいでしたね。 僕は思わず、 「そうだろ!? 線ってすごいんだよ!!」 と言ってました(笑)。 それから、これ。

枝松直子さんと言う人の作品らしいです。 枝松さんは、障害を持っておられるらしいのですが、詳しい情報がまったくわかりません。 早稲田大学の博物館に作品が展示されていたんだとか。 この作品もとてもいいですね。 布を染色したものだと言っていたと思います。 ネットで検索しても、ほとんどヒットしませんから、まったく無名の活動をされている人かも しれません。 へえ。こんな子がいるんだなあ、と感心させられました。 こういう表現活動をしているが報われる社会になって欲しいものだと切に思います。 ネットにこんな記事がありました。 〇 【AFP=時事】ネコは古代エジプトを「征服」するはるか以前に、石器時代の農耕民 を魅了していたとする研究論文が19日、発表された。DNA分析で明らかになったとこ ろによると、これ以降にネコの家畜化と愛玩動物化が世界中に広まっていったのだと いう。 〇 原産地を出て世界に拡散した最初の野生ネコで、今日の飼いネコの祖先となったの は、リビアヤマネコ(学名:Felis silvestris lybica)であることが今回、研究で 明らかになった。小型で縞模様のある中東産の亜種は全世界に生息地を拡大させるま でに上り詰めた。 リビアヤマネコは約6000年前、現代のトルコ周辺のアナトリア(Anatolia)地域 から船で欧州に渡った可能性が高い。「リビアヤマネコの世界征服は新石器時代に始 まった」と、論文の執筆者らは記している。 石器時代の最終章に当たる新石器時代には、それまで狩猟採集民として各地を放浪 していた先史時代の人類が作物の栽培と恒久的な村の構築に初めて着手した時期だ。 そして、農耕の始まりとともに収穫物を食い荒らすネズミが現れ、これにネコが引き つけられた。 米科学誌「ネイチャー・エコロジー・アンド・エボリューション(Nature Ecolog y and Evolution)」に掲載の論文では、「納屋や村、船上などのネコは古代社会に 対して、害獣、特に経済的損失や病気の原因となるげっ歯類の有害動物を駆除する極 めて重要な防御手段を提供した」とある。 研究チームは今回、野生のネコ科動物が現在知られているような、ソファで寝そべ るかわいらしい飼いネコに姿を変えた背景にあるものについての論争に終止符を打つ べく、埋葬やミイラ化された古代のネコ230匹のDNAを分析した。 古代エジプトで、像や絵、死骸のミイラなどによって「不滅化」されたネコ科動物 が明白な崇拝の対象となっていたことを根拠に、ネコを初めて家畜化したのは紀元前 数世紀ごろの古代エジプト人と考える人は多い。しかしその一方で、地中海の島国キ プロスにある紀元前7500年の子どもの墓で発見されたネコの骨を、「肥沃な三日月地 帯(Fertile Crescent)」の古代文明がエジプトより早くネコを家畜化した証拠と して指摘する説もある。 〇 今回の詳細なDNA分析の結果によると、家畜化はその両方のおかげであると考えら れるようだ。 論文の共同執筆者で、フランス国立科学研究センター(CNRS)のエバ・マリア・ガ イグル(Eva-Maria Geigl)氏はAFPの取材に、リビアヤマネコは紀元前4400年頃に 「最初の農耕民が欧州に移住し始めた時期に広まり始めた」と語った。「これは(恐 らく古代の交易路をたどると思われる)海路か陸路で、リビアヤマネコが人によって 移動していったことを示していると考えられる」 それから数千年後、今度は古代エジプトのファラオ王朝時代に、リビアヤマネコの エジプト変種が第2の波で欧州とその先へ拡大して「熱狂的流行」を巻き起こしたと、 論文の執筆者らは指摘する。そして「エジプト種のネコの熱狂的流行は、古代のギリ シャとローマの世界全体からさらにそのずっと先へと、非常に速いペースで拡大した」 とした。 〇 ネコの原産が、「リビアヤマネコ」であるというのは、『ネコがこんなにかわいくなった理 由』(黒瀬奈緒子)という本に書かれているので、知っていました。「リビアヤマネコ」が起源 で、今の多様なネコがうまれた、と。 今までは、古代エジプトで、ネコが家畜化されたと考えられていたけれども、もっと遡れるの ではないか、と考えられる、と。 それでは、どこまで遡れるのか、ということになりますが、僕は、やはり「流動的知性」を人 間が獲得した頃、新石器時代ということになるのではないか、と思います。 我が家のネコを見ていると、やはり、ネコの独特の魅力に気づかないと、家畜化に至らないの ではないかと思えます。ネコを「かわいい」と思える能力が備わらないと、家畜化は難しいので はないか、と。ネズミを取るのが得意、という理由はあったのでしょうが。 「流動的知性」を持って、初めて、ネコの魅力を、人間は<発見>することができたので はないでしょうか。 |